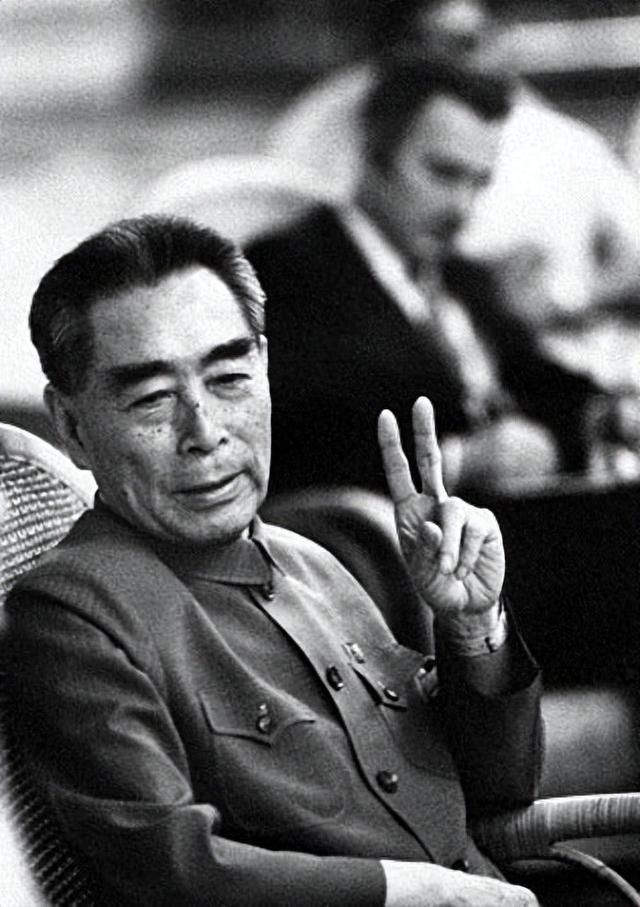

作为新中国的首位总理,周恩来温文尔雅的形象总是能够让人们感到亲切,他为了国家的发展建设呕心沥血,真正做到了北宋文学家范仲淹所说的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

与革命同志们在一起时,周恩来总理也是体现出极大的包容性,以宽广的胸襟对待每一个人,当意见有分歧的时候也总是秉持着“求同存异”的做事原则,绝不因个人情感而影响到工作进展。

然而,1949年底的一次中央会议上,宽容和善的周恩来总理,却罕见地发起了脾气。而与他争执的对象,正是时任西北军区司令员、西北局第一书记的彭德怀,以及身兼解放军总司令、中央军委副主席等数职的朱德。

作为相识、相知几十年,并且为了共同的革命理想而奋斗终身的老战友、老朋友,每当这三位聚到一起的时候,脸上总是挂着难以掩饰的笑意,彼此之间也向来相处得极为融洽。

可这次碰面,周恩来、朱德、彭德怀这三位党政军的高级领导者,却喋喋不休地争论起来,互相之间丝毫不让,情绪激动之时,他们的声音甚至响彻了整个怀仁堂。

嘈杂的声音很快引起了会场众人的注意,台上的毛主席当然也发现了这一幕。

等到会议临时休息时,毛主席踱着步子、走到了三人的身旁。

看着他们严肃的模样,毛主席则笑着问道:“你们聚到一块,怎么还闷闷不乐的?”

经过一番交谈,毛主席这才得知,周恩来总理之所以和朱老总、彭老总针锋相对,其实是想从军队中挖一个人到外交部。

而这个人,正是时任第一野战军第2兵团司令员的许光达。

那么,许光达身上究竟有怎样的闪光点,以至于周恩来不惜与两位老总产生争执?

而毛主席得知事情的原委之后,又是如何巧妙处理的呢?

1

11949年12月28日,许光达突然接到了首长彭德怀的命令,要他赶紧从兰州动身前往北京,协助起草第一野战军与西北军区的工作报告。

接到这个命令之后,许光达不敢耽搁,当即带着妻子邹靖华、儿子许延滨赶到了北京,并被妥善安置在了中南海居住。

要知道,当时的第一野战军下辖5个兵团(第1兵团、第2兵团、第18兵团、第19兵团、第22兵团),其兵团司令员分别为王震、许光达、周士第、杨得志、陶峙岳。

这五位将领,都是在历次战争中脱颖而出的悍将,不论是战场指挥、还是军事管理,都绝对是部队中的佼佼者。

而彭德怀为什么要单独点名许光达进京呢?

原来,与其他四位相比,许光达的资历要老得多,1925年便加入了共产党。在漫长的革命岁月中,他总是能够一鸣惊人。

1930年,年仅22岁的许光达便参与了红6军的组建工作。马良坪战斗中,他率领一个团的兵力深陷敌人的包围圈,在与总部失去联络、没有任何支援的情况下,他宁死不屈,竟带着部队攀上百米悬崖突围。

抗日战争时期,他便深受中央领导的信任,历任中央军委参谋部长、延安防空司令员、卫戍区司令员等重要职务。

延安,是继井冈山之后的又一革命圣地,又是当时共产党机关的驻地,能够身兼此地的防卫工作,可见他的能力与对革命的忠诚。

1947年,许光达率领晋绥野战军第3纵队西渡黄河,接受西北野战军总司令彭德怀的直接领导,在这一时期,他先后参加了高家堡、榆林、沙家店、延清、宜川、澄郃、荔北等诸多战斗,尤其是宜川战役中,他身负重伤却坚守在指挥岗位上,受到了彭老总的高度评价。

1949年初,根据中央军委《统一全军组织及部队番号的规定》,西北野战军改编为第一野战军,许光达手下的第3纵队也由此整编为一野第3军。

而短短几个月之后,彭德怀又决定将第3军、第4军、第6军共计7万余人的部队,合并为第2兵团,而兵团司令员这个职务便落在了许光达的身上。

由此可见,许光达的军事能力是有目共睹的,他对解放陕中、甘肃广大地区可谓功不可没。

正因如此,在5个兵团司令员之中,许光达也是最受彭老总看重的。

2对于许光达,周恩来并不陌生。

那是1932年初的冬天,许光达带领部队在湖北应城与顽敌展开了一场大战。

面对数倍于己的敌军,他临危不惧,率领22团一千余人、与红三军各部紧密配合,经过3个昼夜的艰苦奋战,最终将敌第4师12旅一举歼灭。

虽然在这次战斗中,红军缴获了大量重武器,俘虏了4000余人,但许光达却在冲锋的时候不幸中弹。

由于子弹伤在了要害位置,而战地医院条件简陋,军医查看伤口后也只能无奈地摇头。

红8师师长段玉林得知这一情况之后,心中焦急万分,如果不及时将子弹取出来的话,这位爱将恐怕会留下终身残疾,以后能不能带兵打仗还要两说。

最终,段玉林心一横,直接写了一封信送给了时任中央苏区中央局书记、工农红军总政治委员周恩来的手中。

他在信中只提出了一个要求,那就是务必请组织上考虑,将许光达送到苏联治疗。

看过这封信后,“许光达”这个名字给周恩来留下了深刻的印象,为了不耽误这位战斗英雄的伤情,他果断下达指示:“马上着手安排许光达同志的出国事宜,等到伤情稳定之后,再回国效力”。

就这样,在妻子邹靖华的陪伴下,许光达踏上了前往苏联的轮船,子弹取出之后,他又受组织上的委派,进入莫斯科国际列宁学院学习,后来又转入了东方劳动者共产主义大学汽车训练班。

原以为此次苏联之旅只需要几个月的时间,可没想到的是,许光达在异国他乡生活了整整5年之久。

由于第五次反“围剿”的失利,中央红军被迫长征,而许光达也彻底和组织失去了联络。

在那段至暗日子里,他有过几丝忧愁、也心生绝望,但对革命的一腔热情一次又一次让他振作起来。

他始终坚信,工农红军是绝对不会败在反动派手中的,现在他唯一能做的事情就是静静等待。

于是,身在苏联的许光达更加刻苦地学习起军事知识,并且利用闲暇时间练习俄语,一段时间后竟能够流利地与人交流。

直到1937年底,国共开始第二次合作,许光达才终于再次与组织上取得联络,并在不久之后顺利回国。

新中国成立之后,周恩来总理除了要负责政务院的诸多工作,还要肩负起外交事务,一时之间难以招架,急需一个得力的助手替自己分担。

于是,周恩来选中了许光达,并趁着召开中央会议的机会,主动找到了朱德、彭德怀说出了自己的想法:“我想把许光达调到外交部,两位老总意下如何呀?”

与此同时,周恩来总理还给出了自己的理由。

新中国刚刚成立,如何处理与苏联、西方国家、以及周边邻国的外交关系至关重要,而苏联是当时我国的友好邻邦、又一直扮演着社会主义“引路人”的角色,中苏关系是所有此时外交关系的重中之重。

而许光达在苏联生活了5年之久,对他们的语言、生活习惯、政策都十分了解,如果有他的加入,必定能够起到事半功倍的效果。

可没想到的是,当周恩来总理的话音刚落,性格耿直的彭老总当即反对道:“周总理,这可不行啊!”

“许光达可是我的得力干将,有他在,一野的队伍才好带,整个大西北才能稳定,您现在想把他调走,那不是相当于斩断我的左膀右臂嘛”。

紧接着,一直保持沉默的朱老总也表达了自己的态度。

“许光达在苏联待过,对那边也确实熟悉,可是人民解放军目前最重要的任务,就是朝着现代化发展,急需像他这样的人才”。

朱老总的言外之意,也是不赞成将许光达调到外交部。

如此一来,三人的交谈陷入了僵局,都希望以表明利害关系的方式,让对方赞同自己。

最终这番讨论愈演愈烈,整个议事厅都响彻起三位的声音。

在场的众人无不纷纷侧目,颇有些惊讶地将目光投向这边。

与此同时,站在前台的毛主席也注意到了这不寻常的一幕,等到会议中场休息的时候,他缓缓走了过来。

在了解到事情的缘由之后,毛主席却突然说出了这样一番话,让周恩来、朱德、彭德怀感到意外。

“你们就不要再争了嘛,关于许光达以后的工作,我早有安排,只不过既不是去外交部、也不是留在西北”。

3新中国刚刚成立时,陆军在550万人民部队中占据绝对的主体地位。

可是由于科技水平的限制,陆军虽然在解放战争中彻底击溃了国民党反动派,却迟迟未能实现机械化、现代化。

所以,毛主席早就决定,要将这个重任交到许光达的手中,用伟人的话说就是:“我们要从实际出发,陆军想实现机械化,就要先从坦克搞起来,我看就让许光达去搭起这个架子来”。

1950年4月,中央军委正式任命许光达为装甲兵司令员兼政委。

接过这份委任状后,许光达就满心激动地对毛主席保证道:“既然领导们信任我,我一定尽心尽力,我后半生就交给装甲兵了!”

不久之后,他就从第一野战军抽调了457名党政军机关干部来到北京,并以第2兵团作为基础,在北京东四四条32号成立解放军摩托装甲兵司令部。

紧接着,许光达又查阅了大量苏联资料,并结合我军的实际情况,最终确定了以坦克师、独立坦克团、独立坦克营为主体的战斗编制,将全国的坦克部队召集起来,统一划分为2个坦克师、1个特种战车师,并成立了我国第一所坦克学校。

1951年初,随着抗美援朝战争的持续进行,中央军委决定,要在合适的时机将坦克部队派到朝鲜战场,一来可以使部队得到锻炼,二来也可以支援志愿军前线部队作战。

为了保证万无一失,许光达当即赶赴朝鲜半岛,经过一段时间的实地调查之后,他才信心满满地下达命令:坦克部队入朝作战。

这支刚刚成立不久的志愿军坦克部队,在进入朝鲜战场之后大展神威,一枚枚炮弹如同安装了定位系统一般直扑敌人的后方阵地,打得对手们措手不及。

而敌人的后方一乱,前线早已摆好阵仗的部队也顷刻间乱作一团,根本无心抵挡志愿军如潮水一般的冲锋。

仅此一战,我国的坦克部队就打出了极高的声望,有力地策应了志愿军的数次反击作战。

等到许光达回国之后,毛主席特地在中南海丰泽园为他设下一场接风宴,并亲自举起酒杯向他敬酒。

宴席上,毛主席还极为高兴地盛赞道:“你许光达带着坦克部队一进朝鲜,就彻底扭转了敌我形势,这一点就不得了,彭老总还给我发电报,一定要好好奖励你呦”。

1955年9月,我国开始实行军衔制,而根据解放军总干部管理部的评定,决定授予许光达大将军衔,而这也受到了毛主席的认可。

然而,当许光达得知后,竟当即给中央军委和毛主席写了一封信,自认为大将军衔受之有愧,希望降为上将。

毛主席看过这封信后批示道:“实至名归,切勿推辞”。

1955年9月27日,许光达肩头佩戴上了象征军人荣誉的大将肩章。

毛主席曾这样评价许光达将军:

“许光达是一面明镜,共产党人自身的明镜,几番让衔,英名天下扬”。

而向来不轻易夸人的彭德怀元帅,也曾发自肺腑地说过:“这个许光达,打仗是把好手,肚子里确实有点东西”。

令人遗憾的是,1969年6月3日,这位戎马一生的开国大将永远地离开了人世,享年61岁。