图源:卡乐图片 宁颖/摄

6月15日起,多条高铁线路将调价,上限票价更高,折扣票价更低。

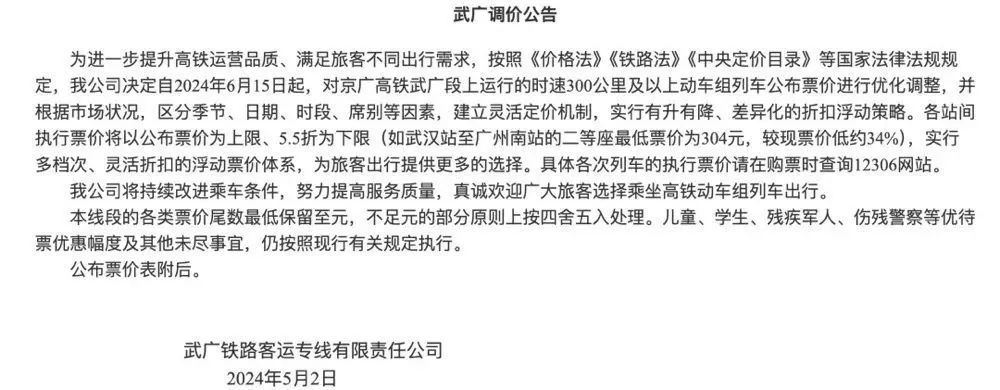

近日,中国铁路12306官网发布四则调价公告,6月15日起,武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁线路将调整客运票价。

公告指出,为进一步提升高铁运营品质、满足旅客不同出行需求,决定自2024年6月15日起,对京广高铁武广段、沪昆高铁沪杭段、沪昆高铁杭长段、杭深铁路杭甬段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化调整,并根据市场状况,区分季节、日期、时段、席别等因素,建立灵活定价机制,实行有升有降、差异化的折扣浮动策略。

票价有升有降

据澎湃新闻记者对比,整体来看,四条线路调整后的部分票价上限(即“公布票价”)比当前的票价有所上涨。以杭深铁路杭甬段举例,杭州东站到宁波站二等座6月15日起公布票价为85元,较目前的公布票价71元,上涨约19.72%。

以沪昆高铁杭长段举例,杭州东站到长沙南站二等座6月15日起公布票价为485元,较目前的公布票价405元,上涨约19.75%。义乌站到长沙南站二等座6月15日起公布票价为405元,较目前的公布票价359.5元,上涨约12.66%。

以沪昆高铁沪杭段举例,上海虹桥站到杭州东站二等座6月15日起公布票价为87元,较目前的公布票价73元,上涨约19.18%。

以京广高铁武广段举例,武汉站至广州南站二等座6月15日起公布票价为553元,较目前的公布票价463.5元,上涨约19.31%。长沙南站至广州南站二等座6月15日起公布票价为377元,较目前的公布票价314元,上涨20.06%。

图源:中国铁路12306

值得注意的是,上一次铁路提价是在2021年6月,京沪高铁二等座最高票价由598元提高至662元,涨幅10.70%。

同时,公告中也列举了多个最低票价降低的例子。据武广铁路客运专线有限责任公司发布的武广调价公告显示,如武汉站至广州南站的二等座最低票价为304元,较现票价低约34%。

据沪杭铁路客运专线股份有限公司发布的沪杭调价公告显示,如上海虹桥站至杭州东站的二等座最低票价为48元,较现票价低约34%。

据沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司、沪昆铁路客运专线江西有限责任公司、沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司发布的杭长调价公告显示,如杭州东站至长沙南站的二等座最低票价为267元,较现票价低约34%。据杭甬铁路客运专线有限责任公司发布的杭甬调价公告显示,如杭州东站至宁波站的二等座最低票价为47元,较现票价低约34%。

上述四则公告均指出,各站间执行票价将以公布票价为上限、5.5折为下限实行多档次、灵活折扣的浮动票价体系,为旅客出行提供更多的选择。具体各次列车的执行票价请在购票时查询12306网站。

高铁涨价原因为何?

对于上述调价行为,中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)相关负责人回应称,“是正常市场行为”。对于后续服务质量是否也会进一步提升,上述相关负责人则表示,“敬请期待”。

也有媒体援引国铁相关负责人的表述称,当前针对部分高铁线路的票价优化调整,是国铁集团深化运输供给侧结构性改革的举措,按照创新供给、带动需求的思路,开展客运产品谱系化设计,完善优化客运产品供给体系。通过创新客运产品,充分激发有潜能的客运消费是当前国铁集团进一步提升高铁运营品质的思路,“目的是通过灵活实施高铁票价市场化机制,促进客流增长,全面提升客运服务质量。”

“浮动票价”在中国铁路实施已有几年时间。据了解,2020年年底,京沪高铁率先对时速300至350公里的高铁动车组列车实施浮动票价,根据客流情况,区分季节、时段、席别等,实行优质优价,有升有降。

京沪高铁2023年底在投资者互动平台表示,公司上市以后,在票价方面进行了一些市场化探索,核心是为了体现出优质优价的原则。后续公司将不断总结经验,更加深入地探索更为精细化的票价机制,在进一步提升服务质量的同时,提升京沪高铁收益。对于未来是否会逐年提价,京沪高铁管理层曾在2022年4月的投资者互动活动上指出,像京沪高铁处于东部地区客流充沛区域,也具备票价上浮的基础,旅客支付能力、区域经济发展水平能够支撑。对于票价机制的调整还是处于探索阶段,没有固定的频次,更多是参考相互有竞争关系的交通方式来做一些调整。

据央视新闻此前报道,高铁动态调价,对于价格比较敏感但时间冗余较大的旅客,就可以避开高峰时段,出行成本反而更低了。对部分高铁票价进行优化调整后,同一天同段旅程的高铁车次就可能出现多档价格,旅客可以像选购机票一样,认真比对后选出自己最心仪的车次。专家认为,运价灵活,一方面可以提高铁路对市场的敏感度,加快铁路总公司融入市场的步伐;另一方面可以使铁路行业的收入预期与经营环境有所改善,提高铁路行业对社会资本的吸引力,从而活水养鱼。

提价的底气来自铁路旅客的强势回归。根据国铁集团此前披露的数据,国家铁路在2023年完成运输总收入9641亿元、同比增长39%,利润总额创历史最好水平。

整个2023年,国家铁路完成旅客发送量36.8亿人,高峰日发送旅客突破2000万人,日均发送旅客突破1000万人,全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。

而根据记者查询的数据,在疫情前的2019年,国家铁路旅客发送量完成35.79亿人。这意味着,2023年国家铁路运输的旅客已经超过了2019年的2.8%。

进入2024年,国家铁路计划完成旅客发送量38.55亿人,比2023年增长4.76%,完成货物发送量39.31亿吨,完成运输总收入1万亿元,同比增收359亿元、增长3.7%。

高铁上市公司业绩远超民航

铁路运送旅客和利润总额创新高,也反映在上市公司的业绩上。

根据京沪高铁发布的2023年年报,公司归属于上市公司股东的净利润115.46亿元,而2022年则亏损5.76亿元。

2023年,京沪高铁本线列车运送旅客5325.2万人次,同比增长209.1%;2023年的营业收入406.83亿元,同比增长110.40%。

京沪高铁表示,2023年国内客运市场形势向好恢复,公司营收恢复明显,线路客流量增加,列车旅客票价收入和为非担当列车提供路网服务收入较同期增长。

这一业绩远超民航上市企业。在2023年,内地盈利最高的上市航司春秋航空,净利润只有22.57亿元。

铁路和民航一直存在竞争关系,2023年以来,不少数据尤其是假期旺季的数据都显示,越来越多的旅客从民航转移到了高铁。

据悉,高铁竞争对手主要来自包括公路、民用航空等在内的其他交通运输行业。根据不同运输方式的特点,铁路、公路、民用航空等分别满足不同类型的运输需求。在100公里以内的短途客运市场,公路运输具有车次密度大、灵活性强等优点,具有较大竞争优势;在100公里至1000公里的中长途客运市场,高铁具有准点率高、载客量大、经济舒适、受自然气候影响小等优点,具有较大竞争优势;在1000公里至1500公里的长途客运市场,高铁和民航凭借各自优势,两者竞争比较激烈。

去哪儿大数据研究院的一份最新报告显示,暑运和国庆期间的儿童旅客占比均远超2019年,这说明民航需求的增长主要来自于假期的亲子游群体,而下降幅度最大的是21~30岁的年轻人以及60岁以上的老年群体,这两类人群都是价格敏感型用户,这说明确实有部分旅客受到价格影响而选择乘坐火车出行。

不过,报告认为,上述用户从民航转移到高铁,并非高铁主动从民航引流,而是在民航旅客被票价分层之后,受制于机票涨价的现实情况,部分价格敏感型旅客的被迫分流。

来源:微信公众号“财智头条”综合自:澎湃新闻、第一财经、每日经济新闻、央视新闻等

责编:白静

校对:风华

审核:龚紫陌