一直嘲讽追光动画“只有画面、没有故事”的朋友们可要小心了,这回追光憋了个“超级大招”《长安三万里》,相信一定能惊艳世人。

该片长达168分钟,作为一部动画电影来说有点儿反人类;但是作为一篇历史传记式叙事散文诗来说却不算长,甚至可能还不够。

放在如今这个环境下,《长安三万里》着实有些“不合时宜”:它太传统、太古朴,还显得一板一眼,观看体验谈不上多轻松愉悦,可它拥有一股“久未被人提起却从未消失”的厚重气息,这种精气神足以跨越时空,传递到千年后的国人心里。

那份志向、浪漫、彻悟、情怀,是我们这片土地上独有的宝贵财富。

【友情提示:下文会有剧透。】《长安三万里》的故事发生在安史之乱后,大唐节度使高适与吐蕃大军接战不利,面对监军程公公的责问,高适回忆起了他与李白的一生往事。

影片有历史原型,也包含大量史实,但必然不会(也不可能)百分百去还原历史——因为这是一部借人抒情的泛传记式散文诗,它只需要抓住人物身上一些重要特质进行深挖和放大,就能成就一篇妙笔文章,类似于鲁迅评《三国演义》时说的“欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛亮之多智而近妖”。

《长安三万里》为了彰显李白的潇洒、狂狷和随心所欲,以至于让李白多了一股油腻与浮夸,为了突出高适的敦厚、质朴和脚踏实地,又使得高适多了三分木讷与憨蠢。

如果要正儿八经以纪录片标准去讲述李白和高适,这样的处理堪称灾难……可作为一部“寄情人物”的动画,《长安三万里》这一手玩得即大胆又有效。

我个人非常非常喜欢影片采用高适做主角,往大了说,他的一生恰好完整经历了开元盛世和安史之乱两段时期,往小了说,以“资质平平的高适”目光,更能够把仙人、凡人、雅人、俗人都看到眼里,看进心里。

而且,片中高适的成长经历,也可以作为绝大多数普通人的“人生修行指南”:

年少时踌躇满志,希望靠自己的努力重振家门,却在长安屡屡碰壁;

总觉怀才不遇,直到在扬州遇上出身、才学、武艺都胜过自己的崔十二,对方在政治平衡与女儿身的限制下,只能纵情声色,自己光靠一腔热血和志气无法出头也毫不奇怪;

回老家潜心读书练武,却又略显闭门造车,只有经历过边疆消耗血勇、未建寸功,他才写出了“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”;

救下李白和郭子仪后立了十年之约,等到人至中年仍“一事无成”,认命去哥舒翰幕府做个书记,等安史之乱爆发后,才迎来了前所未有的仕途……

高适一生最值得说道的地方,并非50多岁后的腾达,而是之前他不断的自省和自洽。

相比之下,《长安三万里》中李白的戏份就显得碎片化多了,但无论是得意还是失意,那些片段都是构成李白的“高光时刻”。

这也是为什么我喜欢影片采用高适视角去看李白:因为李白真实的一生并不完满,他即是潇洒不羁的大诗人,又是假装世故的笨官迷,改不了的“天真幼稚”成就了他,也限死了他……高适沉稳的眼光,让李白身上的仙气落了地。

李白远远不是高适的全部,但李白等才子的风尘过往和锦绣诗篇却是构成高适重的要部分。

以高适和李白“三去黄鹤楼”为例。

第一次两人刚结识不久,都是白身的他们,对未来有着相似的期许,可当时的李白对着崔颢写的“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”无法下笔,一旁无言的高适也默认了旁人奚落。

第二次是两人匆匆挥别了孟浩然,李白对“是否去做赘婿”有了答案,他写下了“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,也失去了好友的踪影,只余下一个大大的“否”字。

第三次两人没有真的登黄鹤楼,而是一个故地重游的虚指,此时高适是讨平永王的重臣,李白是站错队受尽嗤笑的阶下囚,他们没有见面,却在断壁残垣下踏上了各自更加起伏的轨迹。

我们得以从高适的“亲民”目光,去见识诗仙的一生是如何跌宕与璀璨(这些经历又往往作用于自己)。

有好友,写出了“银鞍照白马,飒沓如流星”;失翰林,写出了“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”;得自由,写出了“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”……

以往我聊追光动画的作品,都是先从画面讲起的,《长安三万里》显然是故事人物占了大头,但这不意味着其视觉表现不值一提了——正相反,影片会成就一段广受好评的经典名场面。

没错,就是那段以实入虚、踏虚返实的《将进酒》。

起初,这只是李白与数位好友酒后赋诗,“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,随后,便有了醺醺醉意朝向自然的挥洒,李白拉着杜甫他们破水骑鹤,扶摇直上九万里,越过飞瀑,直面银河,再至天上宫阙,与一众神仙推杯换盏,“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”,等到“与尔同销万古愁”时,才觉大梦初醒,又复入梦中。

在宣晓鸣老师的演绎下,这段的视听效果更上了一层楼…可以说,只凭这一首《将进酒》,《长安三万里》就已经值了。

再把焦点拉回高适身上,搞明白了影片中高适的主角地位,以及他和李白的关系,《长安三万里》的主旨也就呼之欲出了。

“高家枪,不为舞蹈,只为杀敌”;“我是个笨拙的人,没有李白王维他们才气纵横,但我还有武艺在身”;“你是谪仙人,要回天上去,我是世间人,在世间盘桓”……

这些台词结合主时间线里发生的战事,一个不断认识自我、积极学会自处、豁达、朴实的角色就立起来了。

《长安三万里》的倒叙和直叙实现了高度统一:高适骗过吐蕃大军断其后路的计策,与李白当年教自己相扑时欺骗对手的思路一致,事后把大功让给严武、对暗中相助李白的行为闭口不谈,又在他一贯“老实”的人设上添了一笔“藏拙”的狡黠,实现了“重剑无锋,大巧不工”的升华。

不管结尾时,对高适淡薄功名、无意利禄的塑造有几真几假,影片都完成了对其人物形象的构建——

他是侠客,也是儒将,身上有着中国传统士大夫精神和儒家风范(甚至连官本位思想都露出来了),他注定不是历史上最才华横溢、耀眼夺目的天之骄子,却是最多平凡人相对最容易达到的理想彼岸。

当然,要欣赏并喜欢《长安三万里》,还是得有点义务教育经历和家国情怀的,否则,就一部动画片来说,观众很容易被憋坏,影片在叙事选择上有些太过“实诚”了,什么材料都往足了放,尤其是中段,确实有拖沓和跑题的味道,就好像老夫子读念书,又长又闷,下面学生肯定容易开小差……

可架不住《长安三万里》实在是一本好书啊,只要你读得进去,它绝对会让你大呼精彩。

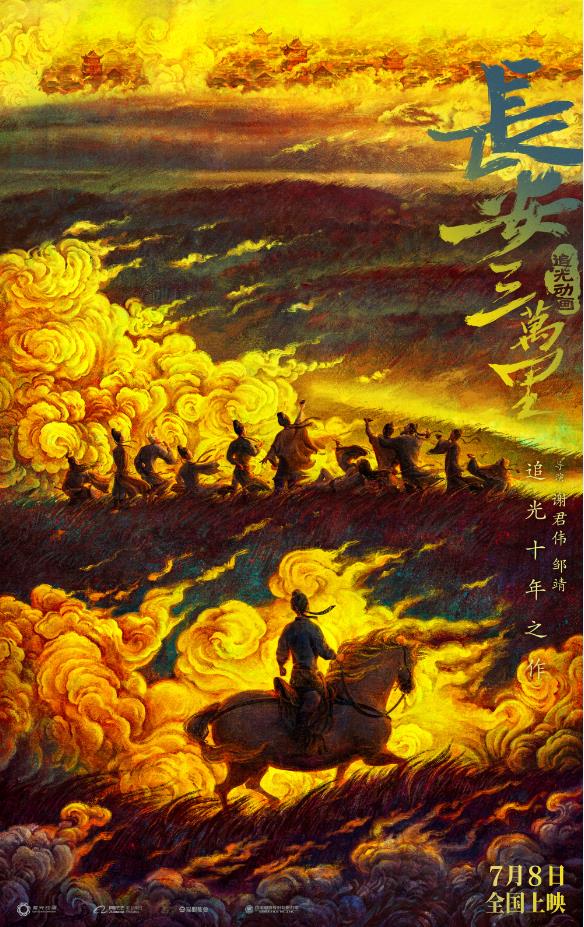

我最喜欢《长安三万里》的这张海报:繁华瑰丽的长安遥在远方,近处是李白等一大群诗人,正遥望长安饮酒作赋,再近处则是高适孤身一人,望着远处的长安和前方的诗人们,而如今我们每一位观众,都可以在此看到长安、看到李白、看到高适,还可以内视看到自己。

“只要诗在,书在,长安就在。”长安即是真实具体的,又是虚无缥缈的,历史上流传下来的字、词、句、文共同构筑了我们这个民族的血骨和精神,它们是沉重的包袱,更是无价的瑰宝。

你我心中都有一个“长安”,而这个“长安”又何必只是“长安”呢?