明朝晚期有这么一位武将。当崇祯用哀求语气恳请他勤王救驾时,他选择按兵不动。

而当崇祯于煤山自缢后,他却又痛苦哀嚎,悔恨到哭泣吐血。他便是宁南侯左良玉。

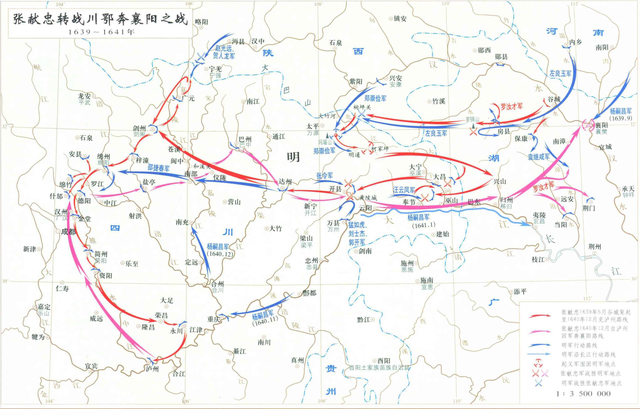

《左良玉出师卷图》

万历二十七年(1599年),左良玉生于东昌府临清州。

由于自幼丧父,由叔叔抚养成人,所以左良玉从小没有受过系统教育,文化水平一般。

不过,幼年的经历也磨砺了左良玉,让他懂得如何在夹缝中生存下来。

万历年间,左良玉参军入伍,后来靠着“多智谋,抚士卒得其欢心”的本事,从小兵做到了到辽东车右营都司。

崇祯元年(1628年),宁远卫发生兵变。

事发后,辽东巡抚毕自肃因为无法遏制兵变,自惭形秽,绝食而死。左良玉也因为此事丢了官职。

正常而言,左良玉被罢官,接下来他很难再有所作为了。

但他的运气还不错。就在贬官的第二年,皇太极率军由龙井关、洪山口、大安口入塞,攻占遵化,直逼京师。

敌人都打到了家门口,崇祯自然是要把能扛枪上阵的人都派上战场。

于是,左良玉便官复原职,跟随孙承宗收拾残局。

“己巳之变”后,左良玉因收复失地有功,与游击将军曹文诏一起获得赏赐,并被调到昌平督治侍郎侯恂麾下。

“己巳之变”形势图

遇到侯询这个贵人,左良玉开始转运。

崇祯四年(1631年)七月,皇太极出兵攻打锦州。

由于山海关总兵尤世威另有任务,不能去救援。侯恂便推荐左良玉率兵前去解围。

这一战,左良玉带队在松山、杏山击退后金军,战后升任副总兵。

明朝的地方最高军事武官是总兵,但总兵和副总兵之间没有统属关系,副总兵也可以领一路正兵。所以从这时开始,左良玉便拥有了单独领兵之权。

崇祯五年冬,西北的农民起义军被曹文诏一路追杀,溃逃到了怀庆府(河南沁阳)一带。

崇祯为此举行廷议,决定调陕西官军东进,河南官军西进,并从京城调兵南下,试图将义军聚歼在黄河北岸。

同年底,左良玉率两千昌平兵南下,负责从中截击义军的任务。

两千人马,看似不多。但昌平兵是边军精锐。对付流寇一般的义军绰绰有余。

后来也正是靠着这点原始资本,左良玉的左家军如同滚雪球一般,膨胀到了数十万之众。

崇祯六年正月,左良玉率部在河北涉县取得大胜。

据《豫变纪略》记载:是役,流贼由是大惧,部中皆呼其为左爷爷,望见左军白旗,即三五骑,亦不敢枝梧,辄奔溃披靡。左家军之名,由此起。

不过,就在形势大好的时候,朝廷开始整幺蛾子了。

崇祯五年闰十一月,孔有德、耿仲明两部因为部队给养不足在北直隶的吴桥举兵造反。

崇祯六年二月,叛军杀回山东,大闹胶东半岛。

为了镇压叛乱,明廷将当时在河南战场与左良玉搭伙的四川副总兵邓玘调去平叛,然后派了两个太监南下监军,并调京营六千人交由总兵王朴指挥,南下助剿。

如果你熟悉历史上的松锦会战,对王朴就不会陌生。

这个人,成事不足败事有余。

王朴抵达战场后,收受义军的重金贿赂,故意不出战。

与之同时,由于不满宦官监军,左良玉等人也拒绝出战。

大家都按兵不动,结果就是义军趁着黄河封冻,冲出包围圈,又流窜到了河南。

一场围歼战打成这样,崇祯很生气,认为问题出在了“各镇抚事权不一”上。

于是,崇祯便任命陈奇瑜为五省总督,总揽陕西、山西、河南、湖广、四川军事,调集五省官军围剿义军。

崇祯七年,在陈奇瑜的统筹指挥下,义军在河南无法立足,被打到了陕西汉中。

陕西不是左良玉的防区,由此他也过了半年安稳日子。

但好景不长。崇祯七年底,义军跳出了陕西官军包围圈,兵分三路行动:

一路向甘肃庆阳进攻,一路挺进湖广郧阳,另外一路则杀回河南。

这其中杀回河南的义军又分为三路,在河南四处流窜。

面对越杀越多的义军,河南官军心有余而力不足,大多将领都产生了畏敌情绪,纷纷坐甲自保。左良玉也不例外。

趁着官军避战不出,起义军领袖高迎祥、张献忠、李自成等人云集于荥阳,共商大计,历史上称之为“荥阳大会”。

在这次大会上,李自成出尽风头,提出了联合作战、分兵迎敌的战略方针。

也就是把义军分成东、西、南、北四路,其中的东路军为主力,攻击防御空虚的南直隶。

李自成的建议得到了众人肯定,于是义军再次分兵。

听说农民起义军又开始满世界乱窜,崇祯下旨罢免陈奇瑜,改派洪承畴为五省总督。

左良玉得知洪承畴即将走马上任,马上开始卖力表现自己,屡挫义军。

史载,崇祯七年,左良玉与义军“大战数十,追奔百余里”,将高迎祥、李自成、张献忠等部赶出了河南地界。

不过,义军本来也没打算久留于河南。

所以在摆脱了左良玉的追击后,高迎祥率军顺势攻破凤阳,斩杀守将朱国相,并焚毁了位于凤阳的明皇陵。也就是朱元璋为他父母修建的帝陵。

洪承畴刚刚上任就听说明皇陵被毁,吓出一身冷汗。

为了将功赎罪,他便满世界调兵。

一时间,左良玉、曹文诏、邓玘、尤世威、陈永福、许成名、尤翟文、张应昌、汤九州等官军将领陆续接到诏令,准备对义军实行新一轮的大规模围剿。

与之同时,因为争夺战利品,李自成与张献忠结怨,两部人马分开行动。

李自成选择西走甘肃,张献忠则打回了陕西。

义军的内讧,很快被洪承畴得知。

随即,洪承畴调整部署,命尤世威把守洛南;陈永福控制卢氏、永宁两地;邓玘、尤翟文、张应昌、许成名在负责湖广阻击;左良玉、汤九州扼守内乡、淅川。

然而,官军这边还没完全展开,邓玘就因为部队缺饷,被哗变的士兵杀害。

曹文诏率三千人追击义军,遭到埋伏,全军覆没。

尤世威部由于遭遇瘟疫,不战自溃,后被义军趁机重创。

见会战还没开始,诸路官军就死的死,伤的伤,崇祯下旨,命洪承畴专心陕甘战事,又调卢象升南下增援,总理江北、河南、山陕、川湖军务。

卢象升的到来,减轻了陕西方面的压力。

在这种情况下,孙传庭在黑水峪设伏,俘虏了高迎祥。

可是,就在战事稍有好转之际,历史又一次轮回。

崇祯九年(1636年)六月,阿济格率清军再次入塞,连破昌平等16城。

不得已之下,朱由检只好急调卢象升率军回援。

而趁着压力减轻,张献忠、罗汝才率二十万义军沿长江东进,威胁蕲州、霍山。

另一路义军在老回回、许文冲等人率领下,连营七十里,向左良玉和汤九州发起挑战。

这一战,义军虽然人多,但战斗力不强。

左良玉和汤九州两路官军若是能联手,足可一战。

但大战期间,左良玉中途逃跑,致使汤九州陷入孤立无援之地,最终汤九州力战而死。

坑死了同僚,左良玉也没捞到好。

不久后,义军转头与左良玉交手。左良玉先胜后败,遭遇伏击,差点丢掉老命。

战后,河南巡抚杨绳武弹劾左良玉,说他“躲避敌人,消极应战”。

崇祯这时候也得知了前线战况,便给左良玉记了个大过,命他将功赎罪。

不过接到旨意后,左良玉表现得根本不在乎。

此时的左良玉,心里有自己的小算盘。

朝内那帮老爷们治国无方,流民遍地。

并且朝廷还经常拖欠军饷,导致官军时常因欠饷而兵变。之前的老搭档邓玘就是因此而死。

既然朝廷腐败,起义军怎么剿都剿不完,官军因为缺饷也士气不振,那干脆养寇自重得了。

具体怎么养寇自重呢?

左良玉的策略是招降纳叛,裹挟流民,让流民和投降朝廷的义军对付义军。

只要他的那点原始资本不受损失,他就能控制几十万流民,他就还有利用价值,朝中就没人敢动他的官位。

从事后发展来看,左良玉的决策还是比较成功的。无论他如何作死,崇祯也不敢动他。

可是,由于部众人数众多,组成复杂,左家军的军纪一塌糊涂。烧杀抢掠,无恶不作。

对此,左良玉从不过问。

其实他也没办法过问,朝廷克扣军饷,他只能任由部下去祸害老百姓了。

当然,左良玉也不是无脑的招降纳叛,有一些人始终在他的追杀名单上。

这其中便有张献忠。

张献忠的为人,左良玉很清楚。这人不可能投降朝廷,也不会为自己所用,必须要干掉。

崇祯十一年(1638年),洪承畴与孙传庭联手在潼关南原歼灭李自成主力。

不久后,义军领袖刘国能等人无力坚持,也在河南归顺朝廷。

张献忠不愿投降,遂率军袭击南阳。

左良玉逮住机会,对张献忠一通穷追猛打。

战斗中,张献忠身中两箭,肩膀也被砍了一刀。幸得部下拼死援救才捡回一命。

差点被打死,张献忠怂了,也表达了归顺之意。

左良玉知道张献忠是假装投降,竭力反对,但新到任的五省总督熊文灿不听,坚决要受降。

崇祯十二年五月,恢复元气的张献忠果然复叛。左良玉立马率兵进行围捕,结果被早已有准备的张献忠联合罗汝才设伏,打得伏鞍而逃,连军符印信也丢失了。

崇祯得知张献忠复叛的消息,一怒之下,撤了熊文灿的职,并将左良玉连降三级,令其戴罪立功。

同年八月,崇祯改派杨嗣昌为督师,赐尚方宝剑,南下平乱。

杨嗣昌一到襄阳,先拉拢人心,以左良玉有“大将之才,兵亦可用”为由,拜其为平贼将军。

随后,他又抛出了一个“十面张网”的战略。打算会师十万,全力围剿张献忠。

以张献忠的实力,显然扛不住十万官军围剿。

但就在这时,河南大旱,早先被打得全军覆灭的李自成趁机复出,在中原招兵买马。

见李自成死灰复燃,杨嗣昌只得调整部署,一面继续围剿张献忠,一面对付李自成。

官军的分兵,给了张献忠闪转腾挪的机会。

后来在围剿期间,左良玉专门负责追击张献忠。

但他出工不出力,一直与张献忠保持一定距离,故意兜圈圈,做出追击的假象。

左良玉阳奉阴违的作战方式让杨嗣昌很不满。于是杨嗣昌便给总兵贺人龙画大饼,说只要贺人龙能打败张献忠,他就上奏朝廷,让贺人龙接替左良玉的平贼将军一职。

杨嗣昌画的大饼又大又圆,很符合贺人龙的胃口。接下来的几个月,贺人龙作战勇猛,屡屡击败义军。

可是当贺人龙屡立战功后,杨嗣昌却食言了。

贺人龙被耍,一怒之下,也开始阳奉阴违,出工不出力。

并且他还还悄悄告诉左良玉:“杨嗣昌早就看不惯你了,想要我取代你的位置。”

左良玉闻之也是大怒。此后无论杨嗣昌怎么下令调兵,他都拒绝理会。

崇祯十三年(1640年)底,杨嗣昌眼看无法消灭义军,就采用“招抚”办法,宣布赦免除张献忠外的所有义军领袖,还表示愿意归降者,都能授以官职。

此举激怒了张献忠。

两个月后,张献忠率部攻克襄阳,处死了襄王朱翊铭。

杨嗣昌听说此事,心里拔凉拔凉。

又过了一个月,李自成攻破洛阳,将福王朱常洛烹杀。

至此,杨嗣昌的“十面张网”战略彻底被义军粉碎。杨嗣昌自知死罪难逃,忧惧而死。

崇祯听说中原战事,气了个半死。虽说杨嗣昌无能,内斗内行,外战外行。但这也不是左良玉、贺人龙“勇于虐民,怯于大战”的借口。

为了杀鸡儆猴,崇祯授意孙传庭将贺人龙斩杀。

原本崇祯也打算处死左良玉,但碍于无人可用,崇祯再次忍了这口恶气,只是将左良玉降级处理,令其以戴罪之身继续领兵。

这已经是左良玉第三次被勒令戴罪立功了。

很显然,他是虱子多了不嫌痒,毫不在意。

但老话说得好,玩火者,终自焚。

就像当年李成梁养寇自重,养肥了努尔哈赤一样。

左良玉养寇自重,最终在客观上也养肥了李自成。

崇祯十五年(1642年)四月,李自成集结二十万大军包围开封。

崇祯闻讯,命督师丁启睿、保定总督杨文岳、左良玉、虎大威等人率兵18万,兵分两路驰援开封。

单以兵力而言,双方此战兵力差不多。但要论素质,那就差远了。

此时的官军,一流精锐尽没于关外,中原只剩下些二、三流部队。

而李自成的义军则是鸟枪换炮,战斗力超过了官军。

会战期间,李自成采用围城打援战法,以部分兵力继续围开封,亲率主力在朱仙镇西南方向的洧水挖掘了一道宽丈余,环绕百里的深壕,切断了官军退路。

李自成带人挖壕沟时,临时凑集的官军因为内部矛盾重重,竟然毫不知情。

等到得知消息后,左良玉判断此战必败,竟然擅自率军突围,打乱了己方阵型。

丁启睿和其他三路官军见此情况,也只得争相奔命。

随后,李自成不理会其他几路官军,专盯着左良玉暴打。

左良玉十年间辛苦攒下的人马,在此战中被李自成全歼。

战后,崇祯急令孙传庭出潼关收拾残局。

可孙传庭并没有做好准备,结果也被李自成击败。

见孙传庭也败了,精锐尽丧的左良玉自知在北方无法立足,便逃往武昌。

在武昌期间,左良玉招兵买马,很快又聚拢了几十万人。

但这支新建的左家军,只有一万多人是左良玉的嫡系,其余都是战斗力低下的流民。

后来,由于无钱养兵,无法控制部众,左良玉便向楚王朱华奎讨要军饷。

楚王不敢给太多,表示朝廷有制度,藩王不能犒军,否则自己要掉脑袋。

尽管楚王说的在理,但左良玉对此依旧很不悦。

他认为江山是朱家的,自己不过是打工人罢了。

既然朱家人都不在乎江山社稷,自己也没必要再客气。

不久后,左良玉放纵士兵洗劫武昌城,然后扬长而去。

左良玉走后,张献忠跟进,又将武昌洗劫一番,并在武昌自称“大西王”,建立了大西政权。

张献忠称王时,李自成也在襄阳建号称王。

武昌离襄阳很近,李自成自认为实力强,便让人带书给张献忠,表示一山不容二虎。你张献忠要么臣服于我,要么被我消灭!

在此之前,李自成为了统一义军,把罗汝才杀了。

罗汝才在义军中的威望很高,李自成连这样的大佬都敢杀,自然也敢杀张献忠。

张献忠惹不起李自成,只好走人,又跑到湖南发展。

见张献忠走了,左良玉杀了个回马枪,带兵收复武昌。

由于张献忠在武昌时,将楚王和地方官全部处死,所以左良玉进城后,他就成了武昌的土皇帝。

崇祯十七年正月,李自成发动东征,剑指北京。

这时候的京城,因为欠饷,京营士气低迷,无力与李自成一战。

思来想去,崇祯决定抽掉吴三桂的关宁军进京勤王。

但是调吴三桂南下,就意味放弃宁远,退守山海关内。

崇祯不敢承担放弃关外领土的骂名,只好召开廷议,让百官拿主意。

廷议期间,百官也不愿意承担骂名。

就这样,时间过去了一个月,始终没人能拿出一份切实可行的解决方案。

到了三月,崇祯决定拿钱犒赏三军。

正所谓重赏之下必有勇夫,只要舍得砸钱,不信军队没有战斗力。

可是曾经富庶的大明王朝,此时的国库却根本没有钱。

既然国库没有钱,崇祯便将目光盯上了大臣们的腰包。

见崇祯强制自己掏腰包。官员们反应冷淡,拒绝响应。

在大臣们看来,大明是朱家的。连朱家人都不掏钱,大明亡不亡,与我何干?

大臣们不借钱,崇祯最终只筹得区区25万两白银。

这点钱,显然是不够的。

从“捐资助饷”这场闹剧不难看出,此时的崇祯已经失去了对臣子的控制。

同时也能看出,大难临头各自飞。大臣们见明朝名存实亡,都开始暗暗做自己的打算。

三月初,大顺军攻破雁门关,前锋打到了京郊。

直到此时,崇祯才终于爆发,拿出了一个政治领袖本该有的强硬态度。

三月初四,崇祯下旨,封吴三桂为平西伯,左良玉为宁南伯,并向他们许诺,只要能进京勤王,以后就让左氏一族和吴氏一族世镇武昌、辽东。

崇祯开出的筹码很有诚意,让吴三桂很是心动。

于是在接旨后,吴三桂便率军入关。

但由于事发仓促,准备不足,吴三桂最终也没能赶回北京。

当时的左良玉也很心动,但自从朱仙镇战败后,他就已是精锐丧尽。

虽说此时他身边还有几十万人,可都是些乌合之众,实际战力很低。

所以接旨后,左良玉只是制定了一份勤王方案,并未行动。

三月十九日,北京陷落 ,崇祯身死国灭。

很快,崇祯自缢的消息传到武昌,左家军上下都很害怕。左良玉更是痛哭不已。

左良玉和左家军的这种表现,就类似在公司混日子的老油条。

公司还存在的时候,从不为前途着想。只要自己稍微吃点亏,就是各种怨言。

可当公司破产后,一个个却又开始怀念昔日的美好生活,为自己暗淡的前途而暗自伤心。

同年五月,福王朱由崧在南京即位。

得知消息后,部下们纷纷进言,要求左良玉带他们夺取江南。

左良玉知道自己手下都是一帮走到哪抢到哪的流寇,坚决不同意。

为了稳定人心,他把自己多年积攒的金银珠宝悉数分给众人,并哭泣着说:“这些都是先帝赏赐给我的东西,如今国难当头,你们分了吧,我是不会拥兵自立的!”

几个月后,控制南明小朝廷的马世英因为与东林党有仇,而提拔左良玉的侯恂又是东林党。

于是,为了防止左良玉支持东林党,从而控制小朝廷,马士英便命人在长江中游设置防线,防止左良玉东下南京。

马士英此举,让左良玉很不满。

再加上李自成这时候被清军驱赶到了襄阳,不日就将攻打武昌。

于是左良玉就打出清君侧旗号,发布檄文,率军讨伐马士英。

左家军东下后,一如既往的对沿途城镇烧杀劫掠。

大军抵达九江期间,左良玉因为与当地官员袁继咸有交情,下令不准抢劫。但士卒们不听他的,还是洗劫了九江城。

左良玉望着九江城中的大火,当场吐了几升血,这天夜里就死了。

回看左良玉的一生,可以发现晚期的明王朝,整个社会完全陷入僵化。

从皇帝到士绅百姓,没有人知道帝国到底属于谁。所有人都不觉得帝国属于自己。

平民百姓和普通士兵自不必说,没有任何理由觉得帝国是自己的。

文臣、武将觉得江山姓朱,自己就是给老朱家打工的。

各地的藩王虽然衣食无忧,但他们同时也觉得自己活得很憋屈,这不能干,那不能干,只是一群皇家饲养的猪罢了。

至于崇祯,他觉得自己活得更憋屈。

当整个帝国都陷入自我怀疑,所有人失去了主人翁精神。明王朝也只能最终走向灭亡。

重兵个屁呀!该死的时候神仙也白扯,已病入膏肓,必死无疑。

明朝后期是由封建社会转型资产社会,资产阶级代表东林党是最大的势力,保皇派魏忠贤也仅能维持皇权的苟延残喘,崇祯没了魏忠贤的帮助,那就是完全的被社会抛弃。崇祯的罪过是跟虚君的时代潮流对抗,输光了还宁死不南迁,给社会带来更大的动荡。如果能南迁到资产阶级大本营,皇权虽正式落幕,但明朝也就正式完成资本社会的进阶。