①别说古人了,就说说清末民初那时候的百姓如何御冬吧!破衣褴褛,河边的芦苇毛絮缝制棉衣,还不敢弄的太用力,容易碎,不抗风。看过一篇文章说,拿花椒和辣椒炒热缝制成腰带,辣椒花椒包扣在肚脐眼上来取暖,其余四肢和上半身着单衣,我个人认为不可信。至于皮袄皮裤的,更是有限的百姓才有,大多数百姓呢?关键秋裤的出现时间不长,棉花也不是家家都有,经历过这段时间的和建国后的五六十年代,这段时间的百姓取暖是个谜。

②古人怎么穿衣取暖?皮衣是最防寒,所以达官贵人有件精美皮衣是能做到的,因为棉花在中国种植比较晚,最早也就是元明代,因为陆游有收到友人纸被酬谢诗句,可见之前古人穿棉花做的衣物是很少的的,富人可以在丝绢类外衣中填充其它柔软保暖织物,起到防寒效果,穷人只能穿麻制衣服,只好取材自然界,把柔软的芦花或其它絮状物填充在中间,勉强御寒,实在没有办法的,多穿几件单衣。小时候听过一个故事,古代有一个大地主,冬天穿着皮衣还冻的发抖,他们家的长工穿着单薄的衣服在磨房干活,还满头大汗,地主问长工这么冷的天为啥还热的冒汗,长工说他的衣服是是祖传的宝贝,穿上特别暖和。地主就用自己的皮衣换了长工的衣服,结果第二天就被冻死了。

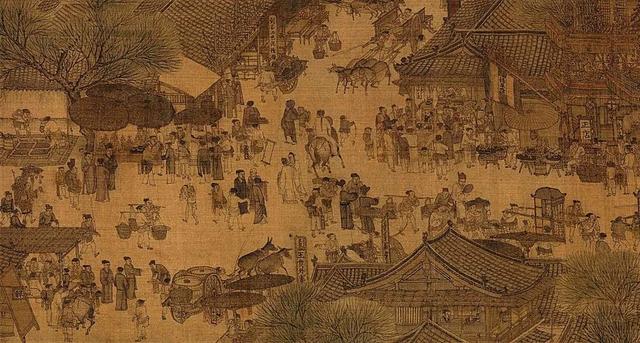

③北方古人越冬选择向阳凹地、山洞或地穴,铺上树叶芦苇鸟兽毛毡,穿上禽毛兽皮,采用抱团取暖的方法熬过极寒天气。种族不论男女群居挤在一起过夜,或者混在牛羊群中把牲畜当暖宝。另一方面,按照说棉花传入中国时期为明朝晚期来算,那么这之前呢?人不得都冻死。其实我们现在所说的棉絮并不单纯指棉花一物,而是棉与絮,这絮可就讲究了,有动物,有植物,达官贵族多用“裘”,平民则为“袄”,所以并不是一到冬天就只能围坐火炉旁,一待几个月。

④汉武帝说过: “金银玉帛,饥不可食,寒不可衣,都不如粮食和棉花”。可见,汉朝时已经有棉花了,棉花制衣,棉衣制。其实,古人多以窑洞取暖,穴居是动物天然抗击外部恶劣环境,如寒暑气候的主要方法。穴居冬暖夏凉,不足的夏季潮湿。多年前,应该说五六十年代以前,全国百姓洞穴中生活相当普遍。⑤闵子骞,孔子的学生芦花衣,意思为用芦花代棉絮的冬衣。《太平御览》卷八一九引南朝·宋·师觉授《孝子传》:闵子骞幼时为后母所苦,冬月以芦花衣之以代絮。其父后知之,欲出后母。 子骞跪曰:母在一子单,母去三子寒,父遂止。后遂以“芦花衣”为孝子的典故。

⑥当年闽北农民,一家人有的只一两条裤子,火笼当棉祆厕所当碉堡,前面一个后面一个裤当里夾一个火笼,还能跑路种田,亲身所见。除此之外,碎纸团塞在衣服夹层保暖,原理和羽绒服一样的,只不过当时百姓麻衣为主,动物绒毛会跑毛,而且不好固定,所以选的碎纸团。古人并不蠢,只是材料科学没达到今天的水平而已。

⑦古代皮子都是带毛的,而且毛子朝里穿,而且一件可以穿几辈人,一辈辈传下来,我姥爷当年就有一件不知道传了几辈人的羊毛大衣,特别重,特别暖和,而且很大的羊膻味。当年抗美援朝就带着它跨过了鸭绿江。

你觉得哪一个观点更有说服性?欢迎留下你客观的见解。