过气演员李亚鹏因拖欠员工薪水被挂上热搜。他曾经的合作伙伴、与之相识24年的《演艺圈》杂志主编称多次催促无果,“只要提到钱,他就选择性失明,不回复。”

此前的讨薪经历告诉我,但凡遇到“已读不回”的主儿,也就是不打算还钱了。最起码,没把偿还这位媒体人欠款当作优先选项。

两人聊天截图中的一段对话挺值得细品。李亚鹏私下里并未表现出歉意,甚至没把欠钱当回事儿,还试图以“现在走的一分钱都没有”来安抚对方。而一句“喝茶免费”外加一个“捂脸”表情,似乎是想以半开玩笑的方式摆脱纠缠,就此脱身。

如今,当微信不回、电话不接的无赖嘴脸被曝光后,李亚鹏立马低头认错、表态“今天下班前”解决。但这显然是出于对突发舆情的在意,而非出于对常年讨薪者的歉意。他仅仅是要为血崩的商誉止血,而非是要为昔日的友情补水。

下班前立马就能解决的问题,非要晒到互联网上不打码才能解决。

这说明,李亚鹏解决欠账问题是要分优先级的——有持续合作关系的客户优先打款,像杂志主编这类再无合作可能的“生意场过客”,则会直接无视。毕竟,欠着就是赚着。

李亚鹏认定,对方面皮薄,讲究给彼此留面儿,定然不会将事儿闹大。聊天中,这位媒体人也始终尊称其为“李总”,并近乎哀求地提出“给大家发点工资吧”。这一温文之气,也进一步壮大了李亚鹏“不再理会”的无赖胆气。

多年前,我也遇到过此类“文化老赖”。H曾是我2006年任职北京某报社的部门领导,后从事出版工作。2014年巴西世界杯结束后,他邀我会同几位作者,合写一本与此主题相关图书。

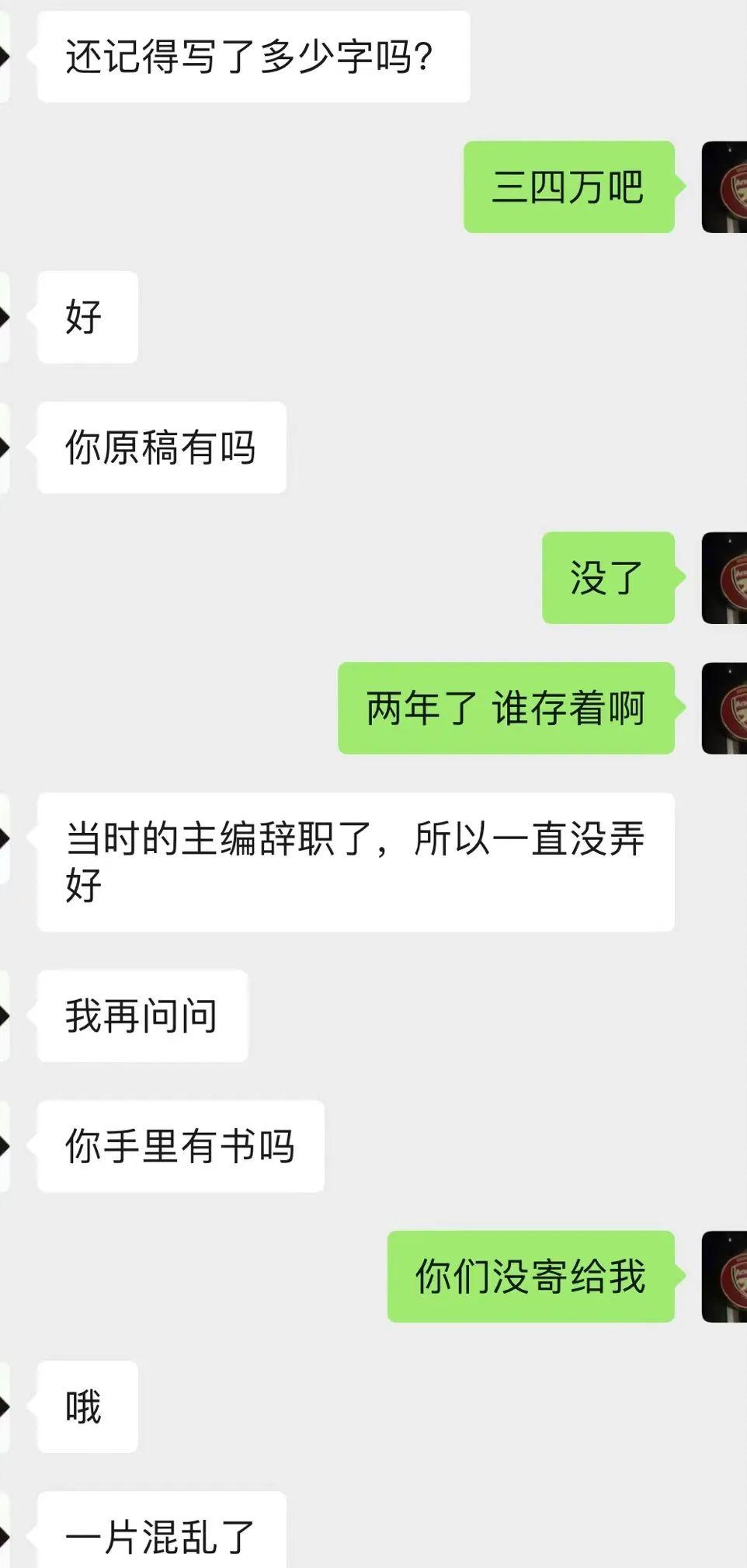

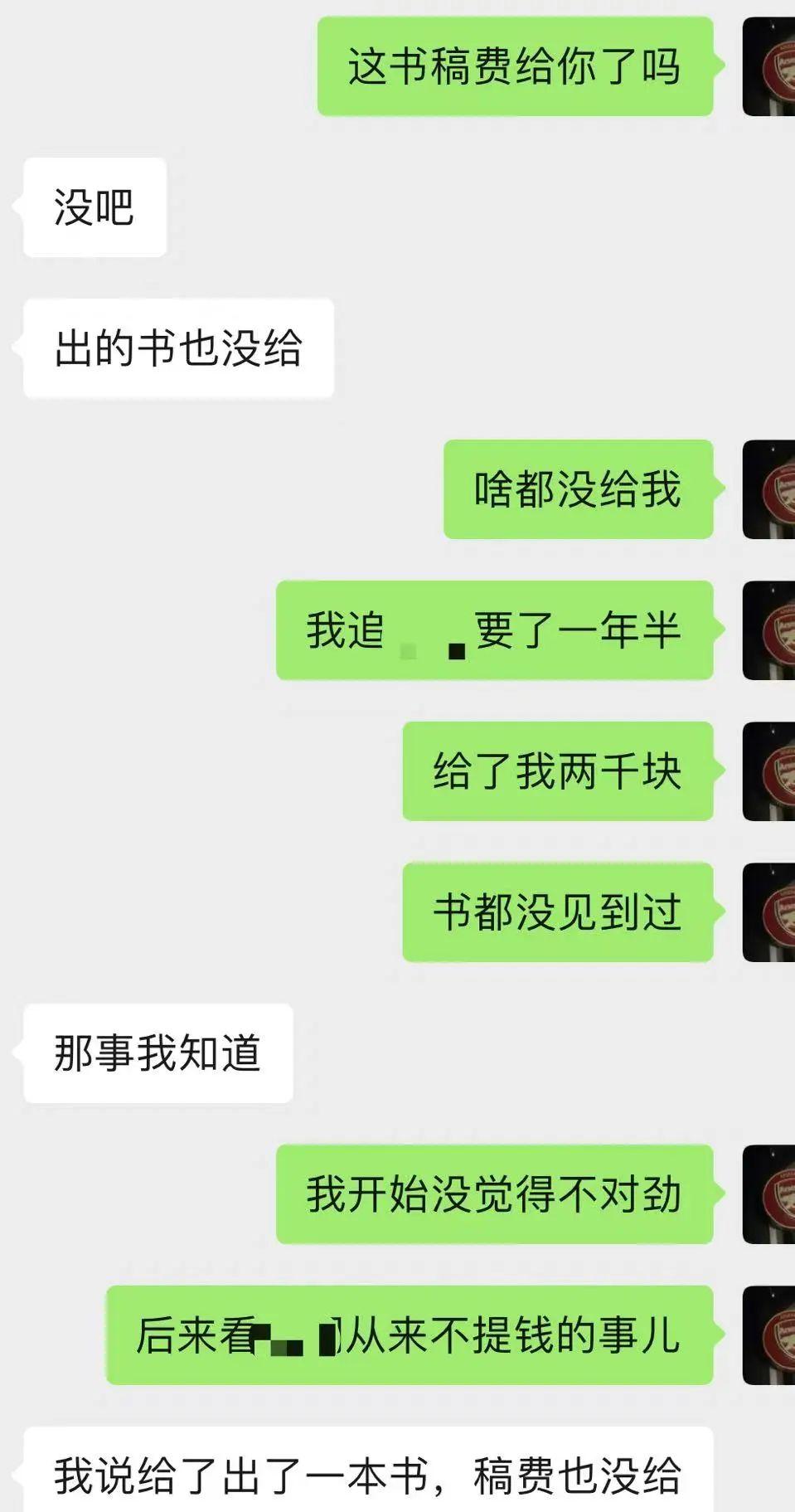

出于对老领导的信任,我并未问价,赶工多日交付了几万字稿件。图书出版后,我并未收到样书,也未收到任何报酬结算讯息,此事就像没发生过一样。大概过了两年,我忍不住向H问及此事,他像极了李亚鹏的嘴脸(当然,没李亚鹏帅),表现出一副很难搞的便秘模样。

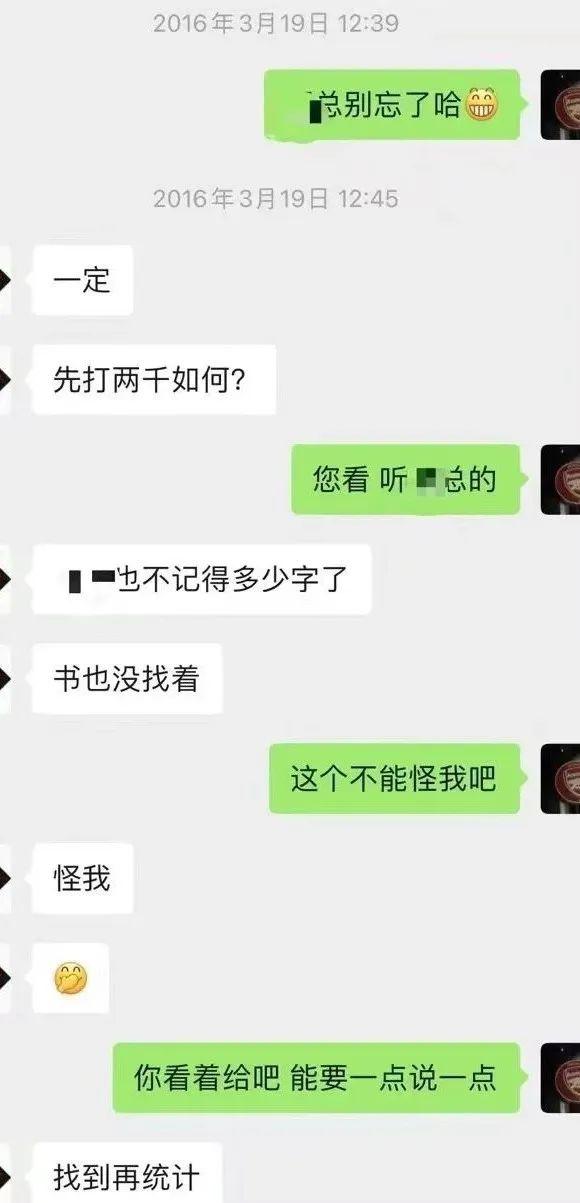

而我也像那位媒体人一样,依然尊称他为“H总”。当然,我也获得了H总“捂嘴偷笑”的表情包礼遇,说明他对欠薪一事同样不以为意。最终,在反复拉扯了一年半之后,他勉强发放了我1990块钱。

H在回复中表示“公司困难”的哭穷话术,跟李亚鹏如出一辙。尽管他假模假式地表达了“(字数)找到再统计,先打两千”的还款意愿,但我知道,依此人“应赖尽赖”的尿性,这定然是最终尾款而非首付款。

果不其然,H自此便从我的朋友圈蒸发。毕竟,与我断开链接之后,他便可以“及时止损”。而赖账,则成为他的盈利模式。

后来我打听得知,另一位参与此书写作的作者,也未收到过任何一笔报酬。而得知我的这一遭遇后,一些险被H二次套路、进行新一轮收割的朋友也得以及时止损。

李亚鹏和H均是利用充沛的“信任关系”实施一级压榨——熟人“人性幽暗面”因潜伏周期长、不易暴露,确保了榨取的高稳定性和高回报率。他们在与我们交往过程中,会不断透支我们的信任额度,持续消费我们的信用积分。一旦信用积分清零,诚信破产,他们便会注销身份,抽身而出、自行消失,获利了结。

而我们始终是真诚的、热忱的,因此终究难免要在江湖挨上一刀。

于是,我们左手抚按刀伤,右手又把芒格语录抄写了一百遍:

人生中最重要的经验是:尽快远离那些有毒的人,那些想愚弄你、欺骗你,不靠谱、不履行承诺的人,让他们彻底滚出你的生活。