“刘邓”就是“刘邓”,他们之间连一个顿号都加不进去,可见两人之间亲密的友谊。两人之间在工作上被称之为黄金搭档,生活中亲如兄弟。

而在刘伯承逝世后,邓小平照顾他的子女也是应该的。但当有人这么说的时候,邓小平却表示了拒绝,表示:会让他不得安宁。那么,邓小平为什么会这么说呢?

刘伯承曾是中国旧式军人,官至军长,当有人劝说他参加共产党,他表示不会跟风。可当他认识到只有共产党才能救中国之后,便加入了中共,从未动摇过。

24岁时,他在战斗中被打瞎了右眼,后来右腿差点致残。但即便如此,他还是靠着另一只眼睛指挥了千军万马,用自己残缺的身体赢得了战争的胜利。

可以说,刘伯承的一生也并不顺利,他是解放军中唯一两次被撤职总参谋长职位的人。但他总能在逆境中崛起,曾指挥的部队打下了半个中国。

他也是一位视死如归的军人,在做眼部手术的时候,他不仅没打麻药,还清楚地数了医生下了几刀。

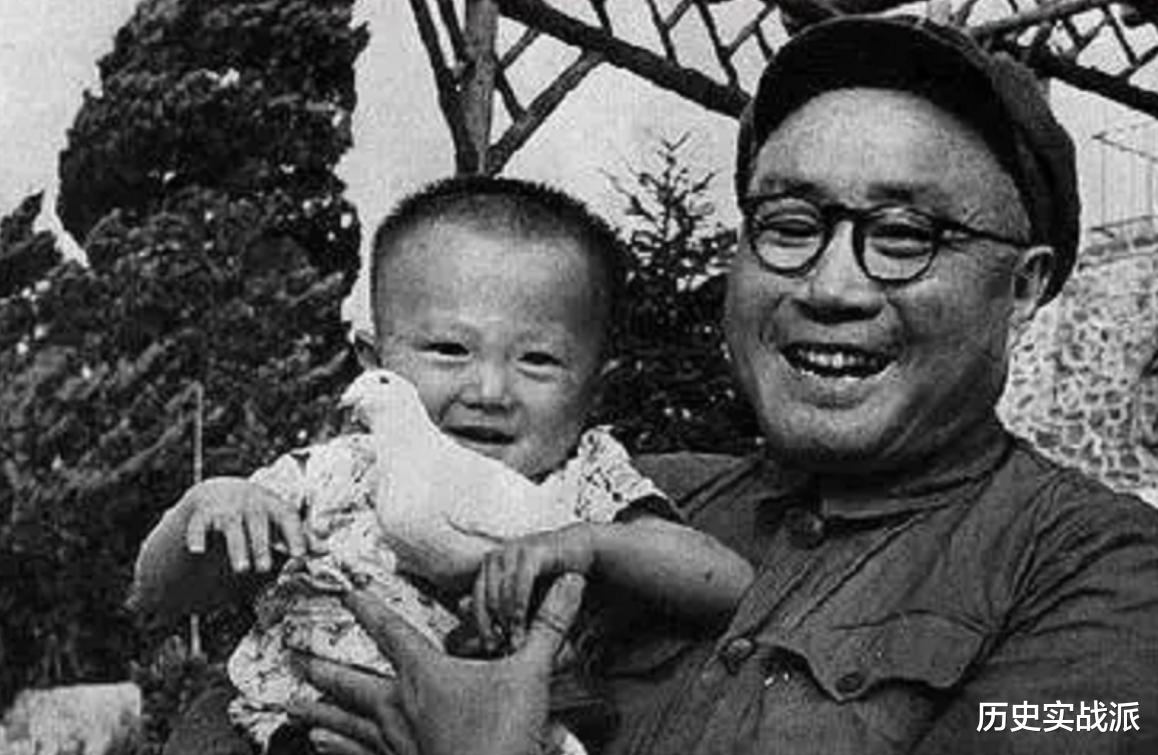

实际上,他能够得到这么多的成就,离不开邓小平的支持。两个人初次认识的时候是在1931年。当时,邓小平从宁都农村调到了中央军委总政治部担任代理秘书长,和刘伯承开始了接触。

到了1938年,刘邓开始成为真正的搭档。从那之后,两个人一起工作,从抗日战争到全国解放,长达13年。

从年龄上,刘伯承要比邓小平大12岁,他们认识的时候,刘伯承已经年近半百,而邓小平才34岁。而且两个人的经历也截然不同,刘伯承是老行武出身,邓小平则是留过学的。

在工作上,刘伯承管军事,邓小平管政治。但在两人的关系上,刘伯承更像是一个父亲,两个人私下的兴趣爱好也是不一样的。

但没想到的是,这样截然不同的两个人,竟然能成为全军工人的黄金搭档。他们之间分工明确,两个人毫无芥蒂,也都竭力维护着对方的威信。

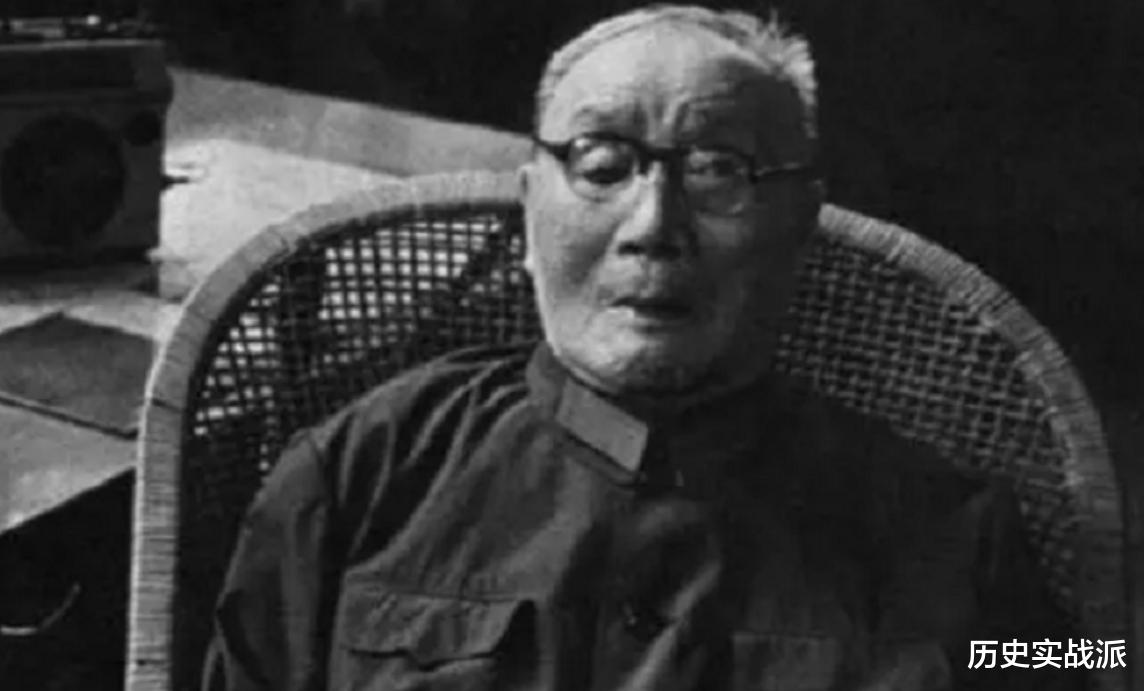

晚年,刘伯承仍然竭尽所能为祖国奉献着他最后一点力量。到了1972年,刘伯承的左眼失明,健康状况恶化,他不得不住院治疗。周恩来和毛主席也曾亲自过问,很快他长期卧床不起。

刘伯承逝世的时候,邓小平带着全家第一时间来到了刘伯承的灵堂,向他三鞠躬,并亲自主持了追悼会。

刘伯承逝世后,他的孩子也都是在基层工作。一些干部建议,给这些孩子一点照顾,也就是说把这些孩子往北京调一调。但邓小平立即拒绝了,他们两人一起共事了十几年,邓小平是最了解他的。

所以他拒绝道:“这些孩子我不能帮,要是组织真的帮了他们,反而会让刘伯承同志的在天之灵,不得安宁啊……”

其实,邓小平是知道刘伯承的家风的。他非常厌恶领导干部利用职务为孩子们和亲属谋取私利的行为。他常常告诫子女,不要因为父亲是高干就有优越感,他希望子女们能够自尊自立,自强不息。

新中国成立之后,他们一家来到中山陵游览,刘太行想着去给负责人打个电话就行了。这个时候,陵园的负责人也认出了刘伯承,邀请他们进去参观。但刘伯承却表示,自己不能破坏规矩,你们也应该按照规定办事。

一次他读到了一份调查材料,材料中提出学校的成绩调查,前十名中,都是高级知识分子家庭子女,这个材料引起了刘伯承的担忧,他认为这里面没有高级干部的子女。认为他们生活优越,自由散漫,一定要好好教育。

当然,他还给子女们立下规矩,结婚之后,就搬到工作单位去住,这也是为了让他们能自食其力。

子女们也都谨记父亲的教诲,他们只有在节假日才会回家。

在父亲的教育下,他们6个子女先后成才,在各自的岗位上为国家的建设做出贡献。刘伯承为了保持良好的家风,坚持了一辈子,邓小平不能因为照顾他的子女就打掉他一辈子辛苦树立的招牌,所以他拒绝为刘伯承的子女安排工作。