1925年2月1日,广东国民革命政府发生了东征讨伐陈炯明的总动员令。

我们第六学员队被编入黄埔校军,连同二期和刚入校的三期部分同学,共计3000余人,参加了东征。

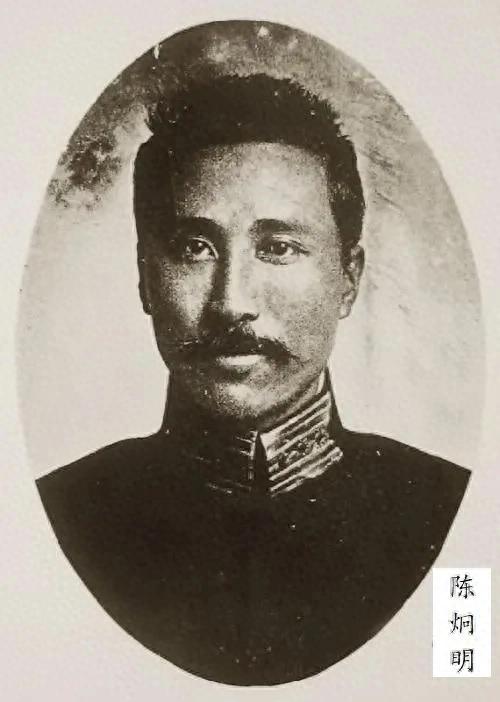

陈炯明,曾任广东省长、粤军总司令、广东军政府内务部长等职,原是孙中山信任的要员之一。

陈炯明

但是在1922年6月,陈炯明发动武装叛乱,炮击总统府。

孙中山脱险后,通电讨陈,组织讨贼军攻克广州,陈炯明通电下野,逃往惠州。

后陈炯明纠集军队,以惠州天险为依托,不断向广州进行反扑,成为国民革命政府的主要威胁。

1924年冬,孙中山北上后,陈炯明自封救粤军总司令,与林虎、洪兆麟等反动军队串通一气,企图趁机再起。

在这种情况下,广东革命政府决定对陈炯明宣战。

黄埔校军在蒋介石指挥下,参加东征右路军滇军作战序列,攻击淡水、海丰、陆丰以趋潮汕的陈炯明部洪兆麟的防地。

我们接到作战命令,群情激动,决心一显身手,杀敌立功。

黄埔校军个个脖子上戴红巾,穿整齐的翻领军装,神采奕奕,斗志昂扬,均抱定了要么战死沙场,要么立功晋身的决心。

我随军行动,到2月中旬,打下了淡水,做小的休整,第六学员队借机举行了毕业仪式。

不料想,这时我突然接到命令,调我回军校政治部工作。

事后,我才弄明白,黄埔校军出发后,为加强留校同学的政治工作,廖仲恺本想让随军东征的军校政治部主任周恩来回校主持工作。

但蒋介石不同意,说周恩来离不开。

这样廖仲恺和中共广东区委书记陈延年协商,任命大元帅府铁甲车队政治总教官包惠僧为黄埔军校政治部主任。

这期间,黄埔军校便有两个政治部主任。

前方是周恩来,后方是包惠僧。

周恩来不能回校政治部,但他对校政治部工作很关心,于是提名由我和李汉藩、杨其纲回校政治部加强力量。

调我到军校政治部工作,我分析,主要是因为我在同学中表现活跃一些。

我受到黄埔军校热烈的革命气氛的影响,又常和陈赓、蒋先云、许继慎等活跃的同学在一起,因而受到周恩来的注意。

记得当时我还不断在黄埔军校的刊物上发表些文章,也是惹人注目的。

我到军校政治部报到不几天,包惠僧便来上任。

当时校政治部的秘书是聂荣臻。

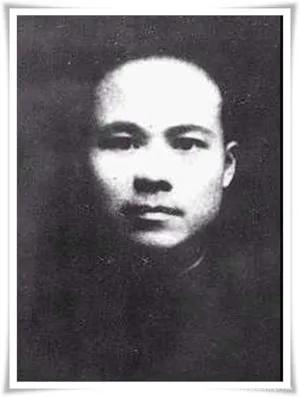

包惠僧是中共第一次全国代表大会13名参加者之一,湖北黄冈人。

包惠僧

早年,他从事记者工作。

中共一大之后,他被派到武汉工作,任中共武汉执行委员会书记,参加了"二七"大罢工的领导工作。

"二七惨案"发生后,他任中共北京区执行委员会委员兼执委会秘书,中共三大以后,包惠僧任中共汉口地委书记,国共合作实现后,他到原苏联顾问团资料室工作并兼任大元帅府铁甲队政治总教官。

包惠僧就任军校政治部主任后,坚持并发展了周恩来开创的各种政治工作制度。

我在包惠僧的领导下,主要是完成一些日常的宣传、教育计划的安排和文秘工作。

除此,还要用不少精力调解和处理同学间发生的磨擦、矛盾和纠纷。

黄埔同学中发生的磨擦、矛盾和纠纷,主要反映在"中国青年军人联合会"和"孙文主义学会"两个组织的斗争上。

"中国青年军人联合会"是广东各军校革命青年军人在平定商团叛乱的基础上成立的革命进步组织。

国民党实行改组之后,成为中国各阶级的联盟,推动广州革命运动掀起高潮。

当时,农民有农团军,工人有纠察队。

以英帝国主义为首的列强对这样一种革命热潮既怕又恨。

他们以香港作为镇压革命的大本营,收买并指使广东买办地主陈廉伯,陈恭绶等,以"商人自卫"为名,成立所谓"商团"以对抗革命。

1924年8月初,商团自香港非法购置武器,私运广州。

途中被国民革命政府查获。

帝国主义和商团沆瀣一气,威胁革命政府归还被扣枪械,表面归顺革命的驻广东军阀部队也与他们相互勾结,刚刚兴起的革命高潮发生了危机。

10月14日,孙中山命令所有黄埔军官学校、飞机队、装甲车队、农团军、工人纠察队、陆军讲武学校、滇军干部学校、兵工厂卫队、大本营警卫部队,统归蒋介石指挥。

15日,蒋介石率各部进攻商团,战至16日下午,商团败溃。

在这一事件之后,以黄埔军校为首的滇粤桂等各军事学校、武装部队及海军的青年军人,倍感有加强联合团结作战以挽救时局之必要,曾由蒋先云等同学串联,组织了"中国青年军人代表会",后经民主协商,决计改组成立"中国青年军人联合会",并推举蒋先云、曾扩情、贺衷寒、何畏能四人组织筹备。

1925年2月1日,也就是在东征出发的前两天,"青军会"召开了成立大会,参加者有黄埔军校、滇、粤、桂等军校和大总统府铁甲车队及海军、军用飞机学校等总计2000余人。

"青军会"的成立,也得到了蒋介石、廖仲恺和周恩来等校方领导的大力支持,校方明确要军校政治部来直接领导这个组织。

周恩来、包惠僧都很注意发挥这个组织的作用。

在校政治部的领导下,"青军会"积极宣传孙中山的三民主义,宣传共产主义,以反帝、反封建为革命目标,号召全国青年军人大联合,代表了革命进步的思潮,受到各界的拥护,很快发展到一两万人。

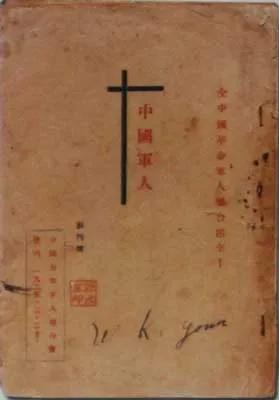

中国青年军人联合会出版的刊物《中国军人》

"青军会"的成立,引起了国民党右派的嫉恨。

他们派人到黄埔军校活动,在他们的策动下,由贺衷寒等人挑头,于1925年4月成立了"孙文主义学会"。

"孙学会"的成立,并不是要学习和研究孙中山思想,而是以这个牌子,宣传戴季陶的思想,与"青军会"对抗。

我记得当时黄埔军校刊物上有一幅漫画,画的是戴季陶背着孙中山往孔庙里钻,讽刺了"孙学会"的宗旨和行为。

当时,还有一句很响亮的口号:"革命的向左来,不革命的向右去",表明了当时斗争的焦点,是国民党左派和共产党联合同国民党右派分子的斗争,是拥护孙中山的三大政策和反对孙中山的三大政策两种思想、两种势力的斗争。

在这场斗争中,共产党员发挥了突出的作用。

但是,这不能说明,斗争的焦点是在共产党与国民党之间。

那时,这两个组织之间的斗争很尖锐,各自办有刊物,除了写文章和口头辩论之外,还发生过多起磨擦和纠纷。

蒋先云和贺衷寒等人,几乎是开口就骂,张手就打。

我觉得,国民革命的首要任务是要铲除帝国主义,废除不平等条约,推翻军阀统治。

面临的敌人是在广州横行的陈炯明、洪兆麟、邓本殷、沈鸿英等人。

黄埔生应该精诚团结,一致对外。

于是,我的工作,主要是在包惠僧的安排下,调解"青军会"和"孙学会"的矛盾。

那段时间,我们常到包惠僧的宿舍开些小会,分析情况,处置纠纷,调解矛盾,总算维持住两派组织之间没有出太大的乱子。

就在第一次东征取得决定性胜利的时刻,东征部队序列中的滇军杨希闵和桂军刘震寰开始调动部队围攻广东省城,图谋叛乱。

他们和陈炯明早有勾结,东征开始时按兵不动,等到东征军攻破兴宁,才发难作乱。

于是,东征主力部队不得不问师讨逆,东征军于6月12日全歼杨、刘叛军,平定了广州形势。

6月14日,国民党中央政治委员会举行会议,决定将大元帅府改组为委员制政府,定名国民政府。

7月3日,国民政府成立军事委员会。

之后,军事委员会编组了国民革命军,党军改为国民革命军第一军,军长蒋介石;

建国湘军改为国民革命军第二军,军长谭延闿;

建国滇军改为国民革命军第三军,军长朱培德;

建国粤军改为国民革命军第四军,军长李济深;

福军改为国民革命军第五军,军长李福林。

从此,国民党政府统辖下的所有正规军队,便使用国民革命军这个统一的名称。

这样,黄埔校军便在组织上同黄埔军校分开了。

第一军成立后,包惠僧任第一师三团党代表,钱大钧任团长。

我随包惠僧到了第三团,任党代表室少校干事。

这个团是在平定刘、杨叛乱之后,由投诚部队做基础建立的,士兵均缺乏革命观念,纪律散漫。

包惠僧和钱大钧整训了部队,将这些兵改造一新。

到了秋天,窜逃闽赣边区的陈炯明叛军,得到英帝国主义和段祺瑞政府的大量援助后,卷土重来,对国民政府发动反扑。

9月11日,陈炯明命令所部林虎、洪兆麟等举三万余人分兵三路进攻普宁、惠来、揭阳、潮阳四县,并陆续占领了东江大片地区。

为了彻底消灭陈炯明的反动势力,国民政府决定举行第二次东征。

9月28日,军事委员会任命蒋介石为东征军总指挥,下属三个纵队:何应钦任第一纵队长,李济深任第二纵队长,程潜任第三纵队长,共有三万余人,另有苏联军事顾问五六人,于10月初陆续出发,即投入战斗。

第三团团长钱大钧,党代表包惠僧,系第一纵队第一序列。

何应钦任第一纵队队长兼第一师师长。

周恩来任东征部队总政治部主任兼第一师党代表。

第三团下属三个营,第一营营长郭俊,第二营营长唐同德都是共产党员。

第三营营长王禄丰是"孙文主义学会"的,很平庸。

第三团一营副营长,便是侯镜如。

第二次东征首次恶仗是攻打惠州城。

在这场攻坚战中,我所在的第三团作为预备队,没有参加战斗。

但是这一仗,却给我留下了难忘的印象。