文|卡门的提琴

编辑|卡门的提琴

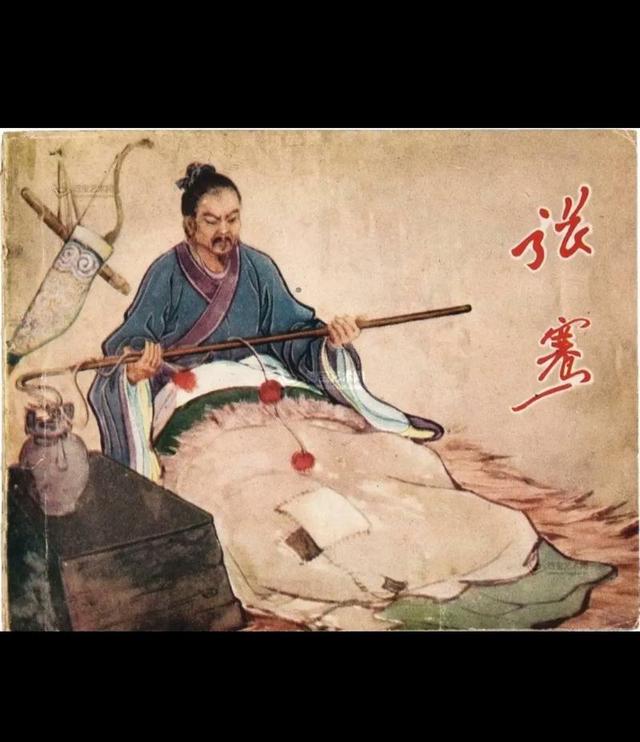

张骞,西汉时期著名的外交家和开拓者,他两次被派往西域,为中西文化交流做出了重要贡献。

张骞成功促进了汉朝与中亚、西亚国家的联系,开创了“丝绸之路”,让中原与西域的交流更加频繁,对文明传播产生了深远影响。

而在张骞出使西域的过程中,也产生了各种各样具有神话色彩的传说,那么张骞究竟有着怎样的故事?在他出使西域的时候都发生了什么有趣的故事呢?

张骞的生平

张骞的生平张骞的政治生涯大约在前139年到前114或115年,司马迁为前145年-公元前90年左右,两者生活的时代差不多相同,因此有理由相信其记载的可靠性。

但是司马迁只给了张骞一个附传:“将军张骞,以使通大夏,还,为校尉。从大将军有功,封为博望侯。后三岁,为将军,出右北平,失期,当斩,赎为庶人。其后使通乌孙,为大行而卒,冢在汉中。”

如果说司马迁是因为自身的历史观而对人物采用“互见”手法的话,那么其在东汉的后继者班固则是将太史公对于人物的叙述集中起来作传。

《汉书》卷六十一有独立的《张骞传》,由于其篇幅较长,且张骞的真实史迹不是本论文的主要论证部分,这里就不赘述了。

只是需要指出的是,我们通过这两本史书记载的比勘,可以知道班固对于张骞,全是继承了《史记》的内容,并没有得到什么新的材料,荀悦《汉纪》亦是如此。

关于“博望侯”这一称号的受封,《史记·卫将军骠骑列传》曰:“张骞从大将军,以尝使大夏,留匈奴中久,导军,知善水草处,军得以无饥渴,因前使绝国功,封骞博望侯。”。

又《史记·大宛列传》曰:“骞以校尉从大将军击匈奴,知水草处,军得以不乏,乃封骞为博望侯。是岁元朔六年也。”

表明是因为其军功受封,时间是元朔六年,即公元前123年。

这次军功亦是与其出使西域的经历不可分的,司马贞《史记索隐》“案:张骞封号耳,非地名。小颜(颜师古)云‘取其能博广瞻望’也。寻武帝置博望苑,亦取斯义也。”

旌表张骞对匈奴及西域之环境、风土的熟悉所带来的行军功绩。

关于张骞的封地,张守节《史记正义》注云“《地理志》南阳博望县。”

而为何会受封此地,解决这个问题的关键还是要回到张骞的经历之中去,那就是他第一次的西行出使大宛。

《史记·大宛列传》曰:“初,天子发书《易》,云‘神马当从西北来’。得乌孙马好,名曰‘天马’。及得大宛汗血马,益壮,更名乌孙马曰‘西极’,名大宛马曰‘天马’云。”

可见武帝对于大宛之马的喜爱程度之深,且大有改良马种的现实意义。

而桓宽《盐铁论·西域篇》曰:“张骞言大宛之天马汗血”,《汉书·西域传》亦曰:“宛别邑七十余城,多善马。马汗血……张骞始为武帝言之,上遣使者持千金及金马,以请宛善马。”

则可以推断,武帝眼中,张骞是与有善马的“大宛”紧密联系在一起的。

而关于“大宛”国之名,岑仲勉先生根据《史记》中“宛兵”“破宛”“宛大恐”等词出现达四五十次,与他国有很大差异,故认为“大宛”之“大”字,乃是因为汉使盛言夸虚宛国的广大富饶而添加于国名之前。

而中原地区,南阳古时也别名宛,是楚国的邑,《史记·秦本纪》“既虏百里傒,以为秦缪公夫人媵于秦。百里傒亡秦走宛”下裴骃《集解》注曰“《地理志》南阳有宛县。”

从而我们可以推测,正是由于张骞与大宛的关系,朝廷才特意将同样有“宛”这一名的南阳郡下一块地方命名为博望侯国赐予张骞。

而随着张骞被贬为庶人,博望侯国也改为了博望县。

后世,张骞以其“为人强力,宽大信人,蛮夷爱之”,“其后使往者皆称博望侯,以为质于外国”。

“博望侯”一词便成为了汉代出使西域者的通称。其后我们将会看到成为了通名的“博望侯”可能将是造成后世把传说附会于张骞的重要因素之一。

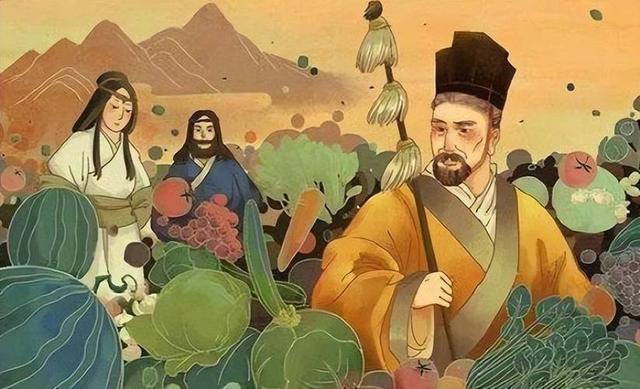

西域植物引进者

西域植物引进者不同地区之间农业作物等的传播是文明发展史上非常重要的一环节,它不仅促进了物产的增加和多样性发展,同时也是不同文化间交流与融合的纽带。

在古代典籍里,第一个有意引进植物物种的人物便是张骞。

葡萄在《史记》《汉书》等中作“蒲陶”,而在另外一些早期著作如《三国志》《西京杂记》《邺中记》等中作“蒲桃”,“葡萄”的写法在同一时期也大量出现,《汉纪》《三辅黄图》《三辅决录》中都有出现,还有“葡桃”等,不一而足。

美国汉学家劳费尔认为,葡萄古音为bu-daw。大宛语是古代伊朗语的一个分支,伊朗语中葡萄叫做budawa,因此葡萄一词也和苜蓿一样,肯定是大宛来的音译词。

虽然司马相如《子虚赋》中有“樱桃蒲陶”句,但有学者认为这个“蒲陶”是中原地区本土的野葡萄而非后来西域传来的品质优良,后来广泛栽种的葡萄品种。

《本草纲目》曰:“《汉书》言:张骞使西域,还,始得此种。”

更是将张骞引入葡萄的传说直接说来自正史了。

石榴在古代也被称为丹若、安石榴、涂林、若榴等。

文献中最早记载这种植物的是张衡《南都赋》:“梬枣若榴”,而《史记》《汉书》没有提到过,说明石榴应该是在东汉时期传入中国的。

《本草纲目》引张华《博物志》曰:“汉张骞出使西域,得涂林安石国榴,种以归,故名安石榴。”

陆机《与弟云书》曰:“张骞为汉使外国十八年,得涂林安石榴也。”

则可知“安石”乃西域国家名,劳费尔还是用了历史语言学来证明,“安石”古音an-sek或an-sak,符合安息帝国Arsak的读音。

从上面所引的张华和陆机两人的记叙,表明在魏晋时期,张骞传入石榴是社会上比较广泛的说法。

胡桃即是我们现在所说的核桃,“胡”字表明其来自异域地区。

张华《博物志》曰:“张骞使西域,还,得大蒜、安石榴、胡桃、蒲桃、沙葱、苜蓿、胡荽、黄蓝。”

把胡桃引进归于张骞,后代也继承了这种说法,并还点明了种植栽培的地点和影响,如《本草纲目》引苏颂语:“此果本出羗胡。

汉时张骞使西域,始得种还,植之秦中,渐及东土,故名之。

大蒜古代也称胡蒜,将其归于张骞传入也先是《博物志》的说法,后贾思勰《齐名要术》引东汉后期崔寔曰:“八月,可种大蒜。”

又注有“王逸曰:张骞周流絶域,始得大蒜、葡萄、苜蓿。《博物志》曰:张骞使西域,得大蒜、胡荽。延笃曰:张骞大宛之蒜。潘尼曰:西域之蒜。”

则知从东汉开始大蒜即被广泛种植,且知道它是来自于西域,故附会于“凿空”的张骞名下。

佛经传入者

佛经传入者关于佛教何时传入中国的,近代以来有梁启超、汤用彤、季羡林以及外国汉学家马伯乐、沙畹、许理和等多位大家发表了各自的意见。

对于西汉时期新疆及中亚人民的信仰问题,由于资料的稀少,目前为止在学术界也没有具体的论述及结论。

但是研究者还是从文献的只言片语中作了一些合理的推断。

首先说匈奴,从上节我们所列举出的诸家说法已经证明了匈奴人是亚欧大陆北方广泛存在着的原始萨满信仰。

其次看西域,梁启超和汤用彤先生都举出了西方考古学家在阿富汗北部和印度西北部地区发现了属于希腊种族的弥兰王的钱币,上有“护法王”字样。

表明汉初时期佛教以流传于印度西北部地区,而大夏国亦是希腊种族且地理位置接壤,则佛教似应流传到了大夏。

所以张骞到达大夏之时,应该知道有佛教的存在,但是在第一章中我们知道了《史记·大宛列传》很大程度上是张骞的报告,但却无一语有涉佛法信仰,那么可以推测佛教于大夏未为盛,张骞故而没有放在心上。

大月氏在被匈奴所破西迁大约一百多年后,建立了历史上著名的贵霜帝国。汤用彤先生论迦腻色伽王祖父丘就却说:“其货币上尝刻佛像。又曾刻文曰‘正法之保护者’。丘就却之信释教,实无可疑。此王在位,要在西汉之末,或东汉之初。”

故鱼豢《魏略·西戎传》中“汉哀帝元寿元年,博士弟子秦景宪从大月氏王使伊存口受《浮屠经》。”

的记载应该有所本。贵霜帝国将西域与印度连接在一起,佛教大力传播于西域以达中原地区应该是这时期开始的。

季羡林先生用历史比较语言学的方法证明了“浮屠”二字是来源于印度西北部的俗语,进而推论:“这部书(《四十二章经》)从印度传到大月氏,他们还没来得及译成自己的语言,就给中国使者写下来。”

所以传说张骞就去取佛经是根本不可能的。

总结

总结传说故事虽然是虚构的,但其中所反映出的史事影响下的人民的情感、心态,及特定的思维、思想与艺术技巧却有着历史本质的真实。

虽然仅仅只是研究一个张骞的传说,并不能够使我们对中国古代传说故事流变模式与兴衰有全面的了解。

但是它已经给我们提供了一些具体的直观的启示,而这正是我们认为的张骞传说的价值所在。