一.唐会昌年间,币权下放的历史背景

《新唐书•食货志四》:“(会昌五年七月庚子)及武宗废浮屠法,永平监官李郁彦请以铜像、钟、磬、炉、铎皆归巡院,州县铜益多矣。盐铁使以工有常力,不足以加铸,许诸道观察使皆得置钱坊。淮南节度使李绅请天下以州名铸钱,京师为京钱,大小径寸,如开元通宝,交易禁用旧钱。会宣宗即位(按:会昌六年三月二十三日,宣宗即位。),尽黜会昌之政,新钱以字可辨,复铸为像。”

唐朝会昌时期各地方鼓铸的开元通宝铸币,是唐末在一个特殊时期里的一种特殊铸币。唐武宗嬉于国是,会昌时中央集权趋向衰弱,各地藩镇割据状况越演越烈。各藩镇为了壮大自己的势力,都在多方面开辟财源以增加地方的财政收入。他们托名军用,把军储物资作为资本金使用,并派军吏或商人到各大城市进行贸易活动取利。当时以商业活动繁华而著称的扬州,几乎各地的藩镇在那里都设置有各自的贸易机构—邸肆。

“先是,诸道节度观察使以广陵(扬州)当南北大冲,百货所集,多以军储货贩,列置邸肆,名托军用,实私其利息。”(引自《唐会要》卷86《市》)

“从谏榷马牧及商旅,岁入钱五万缗,又卖铁、煮盐亦数万缗。大商皆假以牙职,使通好诸道,因为贩易。”(引自《资治通鉴》卷247)

在各地藩镇“恤商”的政策刺激下,唐朝会昌年间尽管战事不息,商业活动却是畸形地发展起来。商业活动的发展促使对铸币总量的要求进一步增长,但此前铸币的铸造权、发行权均由中央集权直属而地方无权实施或干预。铸币的分配则是以“三分法”分配,基本上是属于平均分配。于是,在铸币的分配问题上,地方和中央的矛盾冲突加剧。时为淮南节都使的李绅适时地提出了下放铸币的铸行权给予地方各地自行铸币的请求,得到了时任唐相李德裕的大力支持并很快取得了朝廷的允许,于是李绅在扬州开始了会昌开元的铸行活动。

李绅曾为户部尚书深谙度支之法,他提出的铸币权力下放的策略是符合当时唐朝会昌时期的经济发展状况的。“许诸道观察使皆得置钱坊”的铸币权下放政策,不仅使得中央政府甩掉了负担各地方各种财政开支的包袱,而且大大地提高了各地方自筹资金的能力。这是一个中央与地方双赢的财政金融政策,是一种顺应潮流的举措。

在会昌以前,由中央管理下的钱监、钱坊铸币活动的铸本是中央拨发的,成本要核销,铸币分配使用“三分法”即上供、留使、留州的财政统配政策。会昌时,地方铸钱坊铸币的分配制度改为只是按比例上交国库,余下的全部由地方藩镇自己支配使用,这大大地激发了各地藩镇铸币的积极性。在“许诸道观察使皆得置钱坊”的铸币权下放政策的鼓励下,全唐范围内二十多个铸地几乎同时开铸会昌开元通宝铸币。会昌开元通宝铸币的币材主要是利用废旧铜材鼓铸,由于各地钱坊仍旧按定制铸造“大小径寸,如开元通宝”的铸币,所以会昌开元通宝依然是属于国帑。

二、对会昌开元铸造工艺的认识

会昌以前,中央通过向各地的铸钱监、院、坊等铸币单位颁发统一的铸模来控制铸币质量,最常见的铸模就是雕模。雕版压印造型模具,源于青铜器在铸造时的造型器具。隋唐时期,铸币所使用的造型模具正是雕刻的模具。隋唐时期是模板铸币模具应用最成熟的时期。《旧唐书•卷一六五•柳仲郢传》:“(会昌)时废浮屠法,以铜像铸钱,仲郢为京畿铸钱使,钱工欲于模加新字,仲郢止之。”这里钱工欲加新字的模,即是雕刻铸模,这里清楚地揭示了通过改造铸币的造型模具来改变铸币的形态。隋唐时期称纸张印刷工艺为“模勒”,称铸币造型工艺为“模印”,这两者的“模”都指的是雕版。

在印刷品中使用雕版的最早记录是隋朝大业年间所印制的佛像,唐穆宗长庆四年(公元824年),元稹在为《白居易诗集》所作地序言中有:“而乐天《秦中吟》、《贺雨》、《讽谕》等篇,缮写模勒,卖与市井。” 元稹又作注:“扬(州)、越(州)间,多作书模勒乐天及余杂诗卖于市肆之中也。”唐文宗大和九年(公元835年),东川节度使冯宿在其奏文中亦有:“剑南、西川及淮南道,皆以板印历日鬻于市。每岁司天台未奏颁新历,其印历已满天下,有乖敬授之道......”唐文宗谕令:“诸道府不得私置历日板。”雕版印刷在唐时已普遍,但雕版印刷技术却不是其自行发明创造的。在雕版上印刷亦是一种模印,早在纸张出现之前铸币造型的模具就已经是雕版了,其造型的工艺就是模印了,因此说雕版印刷技术是从雕版铸币造型技术引入的不惟过错。

雕版技术的演进过程是:最早出现在青铜器铸造造型时,雕刻的带有纹饰的可以反复连续地压印使用的小模具即“印”,其后出现了阴刻或阳刻的反书文字,此时的印仍旧是压印泥土,用于青铜器造型及制作封泥,于是印就多了一种功能—印信。至汉朝,阴阳家开始使用各类金属及桃木制作印,在印上雕刻诸如:“正月刚卯既央,灵殳四方。赤青白黄,四色是当。帝令祝融,以教夔龙。庶疫刚瘅,莫我敢当。”等几十个字形,此时的印已经衍生为印章。到了晋朝,道士们使用桃木雕刻的印章“黄神越章之印”,其文字已经多达一百二十余字亦可称为雕版了。晋朝时纸己经在生活中使用,但这些印章的功能仍旧是在泥土上压印。其后在南北朝时期,木制雕刻的印章已经发展到“长一尺二寸,宽二寸五分”的骑缝条印或更大一些的关防。再一个就是石刻,当纸张出现以后即有在石刻上拓印的做法,这已经就是实际上的印刷。

会昌时期,各地的铸模都需要自行解决。

最初,因为开铸较急,所以大多数的铸钱监(坊)利用旧铸模改制使用。因为京兆府的铸钱坊直接配属于京畿铸钱使,所以保留了京师铸钱监原来为颁模制造模具的技术工匠,其钱坊铸币造型所使用的是具有会昌特点的新模具,由于这种平头通阔缘面文的铸币是在会昌时期出现的,所以又被称为“会昌新体钱”。此后,由于原有旧模具损坏等原因,有些铸钱监陆续采用了会昌新体钱的铸模进行铸造。会昌时期中央直属的铸钱监、院及京师的铸炉铸币原则上不背署纪地文字,所以会昌新体钱的样式对后世乃至杨吴、南唐铸币都有影响。

会昌时期,大部分铸币钱坊都是利用过去颁发的旧模具造型鼓铸,有的钱坊甚至还使

用不加改造的乾元重宝的旧模具造型生产铸币(如乾元重宝背署洪字者)。以至于出现有使用中早期的开元通宝铸币镶嵌或焊接为版模者鼓铸。在使用简约生产工艺鼓铸的钱炉,有使用瑾泥制作的造型铸模。这是一种“多、快、好、省”的做法,亦是“百花齐放”的做法,这些正是会昌开元铸币多版别的根本原因所在。

唐开元通宝使用翻砂法自由模具(母钱)造型时,因为是属于框内造型,故一个浇铸铸型既是一盒(一对),型范之间不能互换配对使用。唐时翻砂造型不存在翻转分型压印的做法,因为此时砂型的湿强度较泥范型低,其周边需要使用木框进行护卫,如果来回翻转极易造成溃型。一副砂型称其为一盒,砂型多是长方形,铸腔的数量较雕版铸模多,但其生产能力低下,远不及雕版铸模方便快捷。使用自由铸模造型的铸币,会出现移范现象而不会使型范调转呈现其他。唐时翻砂造型所使用的黏结剂与明、清时有很大差异,唐时砂型的湿强度远低于后者,所以铸型不能翻转反复造型。

会昌时期,方正形状的铸模造型,如果其背署文字是改加一起成型的,在面、背配范时操作不慎就会出现顺时针九十度、一百八十度、二百七十度背署字型的调转,从而形成了不同的铸币版式。当调转九十度时称其字型为卧字,当调转一百八十度时称其字型为倒字,当调转二百七十度时称其字型为横字,这是在使用雕版分模分型法造型时不可避免要出现的情况。唐中期以后有些开元通宝背署星、月纹的变化也是如此,这种情形在会昌时期的鼓铸活动中尤为严重。日本藏家称这种字符位置变化的现象为“场变”,这是一种比较形象的称谓,这的确是字符在规定场合的位置改变。

三、会昌开元地望小考

会昌时期,全国范围中央直属的铸币活动隶属京畿铸钱使管辖,各地方铸钱坊的铸币均背署纪地文字,但是属于中央直属的铸钱监、院及京师的铸炉铸币原则上不背署纪地文字。对会昌开元通宝背署文字的理解基本上无大争执,铸币背署的单字是纪地即纪署藩镇(观察使、节度使等)所在驻地、钱坊所在地、铸炉所在地,不论是州还是县。

《旧唐书.卷一六五.柳仲郢传》中载有:“(会昌)时废浮屠法,以铜像铸钱,仲郢为京畿铸钱使,钱工欲于模加新字,仲郢止之。”这里钱工欲加的新字就是要为其铸币背署纪地文字,但是被京兆府尹兼京畿铸钱使的柳仲郢所制止 。柳仲郢作为京兆府尹在京兆府直属的铸钱坊铸炉铸币署记京字,在京畿其他统管的铸炉鼓铸则署记钱监一字,如在京畿道蓝田县钱坊署记蓝字、商州洛源监署记洛字,但是在京师(少府或户部)的钱监鼓铸则不署记,这也说明会昌时期各地的铸币不是完全都背署纪地字的。

会昌年间郴州的桂阳监,鄂州的凤山监都设有铸钱监官开展鼓铸活动。饶州永平监、扬州丹阳监、广陵监、宣州梅根监、宛陵监、鄂州凤山监、郴州桂阳监、商州洛源监等会昌八监自唐中后期开始活跃,直至北宋形成四大监的格局。

会昌年间,各地藩镇对朝廷的离心倾向越来越重,但是唐朝一统的制度并没有泯灭,在铸币活动中仍然设有中央政府的铸币使、盐铁使等管理全国的铸钱监、院,各地方的铸钱坊则由

地方首长兼任道铸钱使管辖。“许诸道观察使皆得置钱坊”是仅限于各地藩镇设置铸钱坊一级的铸币管理生产单位,而原来国家级别的铸钱监、院则仍旧是直接归国家直属并由朝廷直接委派铸钱监官。只不过此时各地方大多都有了各自的铸币生产机构,原来铸钱监铸币分配的“三分法”则改为全部上供中央财政。今已经知道会昌时期的铸钱使柳仲郢曾明确指令国家的铸钱监鼓铸的铸币不背署文字,但因受会昌时期铸币文化的影响个别铸钱监的铸币亦背署纪地文字,例如“蓝”、“洛”等,扬州两大铸钱监铸币背署“昌”字亦在此列。这就是会昌时期中央与地方关系在具体问题上的具体表现,所以要清楚地认识会昌时期的铸币活动就要具体问题具体分析。

会昌时期的开元通宝铸币背署文字者,今见没有异议的署记文字计有:京、 昌、益、蓝、襄、荆、越、宣、洪、洛、潭、兖、润、鄂、平、兴、梓、梁、福、广、桂、丹、永等二十三地。其中益、梓、襄、梁、荆、鄂、洪、潭、润、越、宣、福、广、兖等为署记州名,其州分别为剑南西川、剑南东川、山南东道、山南西道、江陵、湖北、江西、湖南、浙西、浙东、宣歙、福建、岭南、郓兖节度使治所,其铸币活动设有道铸钱使监管。

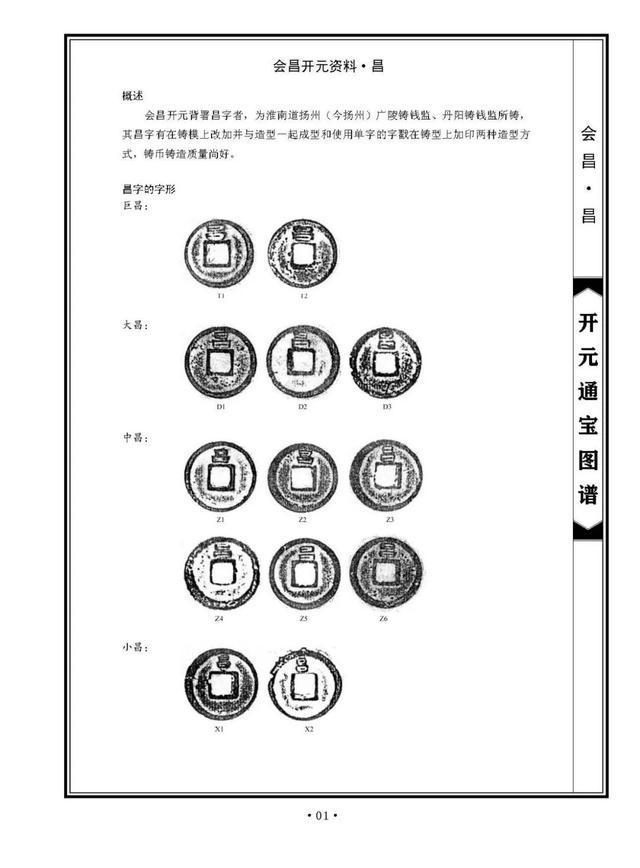

背署昌字者,淮南道扬州(今扬州)广陵铸钱监、丹阳铸钱监所铸。

背署京字者,旧说为记京兆府,今看应为京师。京师指的是京兆府的行政范围。

背署洛字者,旧说为记东都洛阳。但唐会昌时的洛阳仅是东都河南府下辖的一个县级行政单位,一般来讲是不会有铸币活动的。

笔者认为应为山南东道商州(今商洛市商州区)洛源铸钱监所铸。依据是:其铸币的生产工艺系大铸钱监所为,其中平头通阔字中缘背肥郭的版式是开元通宝的固定版式,会昌铸币时将其元字第一横的右边去掉了一小块以示区别,会昌时期不署记纪地文字的中央直属铸钱监、院的铸币多属于此类,署记纪地文字的大铸钱监的铸币亦多此类。洛源监属坑口铸钱监即是在铜矿地区设置的国家铸钱监,会昌时期其铸币币材仍旧是使用矿铜而不是地方钱坊所使用的旧铜、废铜。

背署兴字者,旧说为记兴元府。但是会昌时的兴元府已降格为梁州,其铸币背署梁字。兴字则应为兴州(今略阳)钱坊所铸。

背署桂字者,旧有记桂阳监说,亦有记桂州钱坊说。笔者从桂州钱坊说。

背署丹字者,旧有记丹阳监说。现今的看法,丹阳钱监或铸昌字,或铸润字。丹字或为丹州钱坊,或暂不可考。

背署永字者,旧有记饶州永平监说,笔者认为背署永字的铸币距离唐朝时规模大钱监永平监的生产工艺水准相差太远,永字或为记永平年号或为署记永州钱坊。

注:柳仲郢所兼任的京畿铸钱使原为道一级的铸钱使而非全国判度支铸钱使,因会昌期间各地方的铸币活动中央已经不再干预,故只有京畿铸钱使是由中央指定的。其他道一级的铸钱使成为地方的使职均有各地方长官兼职,所以京畿铸钱使不但管理本道的铸币活动而且还监管中央直属铸钱监的铸币活动。