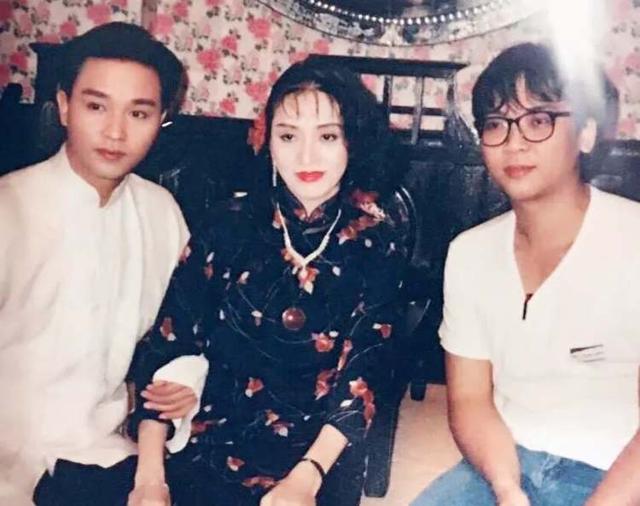

(图/《阮玲玉》)

✎作者 | 谢无忌

✎编辑 | 钟毅

《坠落的审判》《芭比》大热,进一步表明,女性电影已经成为当下影视界的热潮。相较之下,拿了奥斯卡大奖的《可怜的东西》却不被女性观众认同,因为它更像一部男性凝视下的女性主义作品:它将女性主义的觉醒拍成一种奇观,拉开了性别议题的架势,唯独没有站在女性的角度,给予真正的理解和关怀。

男导演不懂拍女性电影?这种刻板印象,在关锦鹏身上并不存在——他被誉为“华语影坛最懂女人心的男导演”。

有影评人曾这么评价他:“香港电影一向充满大男人主义,女性电影寥寥可数,当中被公认为最虔诚、用力最深、成绩最显著的,便是关锦鹏。”

关锦鹏。/(图/《导演·门》节目)

前不久,在香港国际影视展期间,《新周刊》记者专访了关锦鹏,与他聊了聊他的女性电影和创作故事。在他长达40年的电影创作历程中,你会发现,女性叙事永不过时,而角色背后令人动容的情感,能够跨越时空。

谁说男人不懂女人心?

提起“最擅长拍女人戏”这样的评价,关锦鹏说,虽然不愿意被贴上这样的标签,但“的确享受面对我的电影里面女性角色的矛盾跟复杂性”。

在关锦鹏的电影里,女人是当之无愧的主角。她们并不是现代影视剧流行的“大女主”,而是隐忍、坚韧,但仍然能看出某种挣扎的微光——她们通常拥有独立的灵魂和情感,不必依附于男人并寻找婚恋的意义。或者说,她们蛰伏于传统男权社会,最终涅槃、超脱。 提起关锦鹏,最为人熟知的便是他1987年执导的《胭脂扣》。近年来《胭脂扣》重映,人们对它有了新的解读:与其说这是一部鬼片,不如说是一部爱情片;或者说,是一部“罗曼蒂克消亡史”。

来自20世纪30年代的女鬼如花是一个悲剧角色。死去50年后,她重回阳间,寻找当年一同殉情的旧情人十二少。在一对现代都市恋人的帮助下,她重逢了十二少,却发现痴心终归错付,50年誓言化作烟云,只能黯然离去。

张国荣、梅艳芳在《胭脂扣》中出演男女主角。(图/《胭脂扣》)

在旧式价值观遭遇冲击乃至流逝的当代香港,如花就像出没在城市当中的老灵魂,试图唤回原有的情感记忆,但不免失落。

但在这样的悲剧女性角色当中,你仍然能感受到某种真切的主动性。如花的角色,立体、丰满:她原本是青楼女子,外表柔情似水,内里却有着超脱世俗、敢爱敢恨的果敢和坚毅。

在如花的选角上,关锦鹏选中了形象多变的梅艳芳。她与张国荣饰演的风流羸弱的十二少,形成一种鲜明的性别对照。

电影开场,两人邂逅时,如花以男装装扮出现,十二少哼唱起《客途秋恨》。十二少十分欣赏她:“你有很多种样子,你有浓妆、淡妆、男装,还有不化妆等,分开、加在一块儿都喜欢。”

十二少与如花的邂逅场景。/(图/《胭脂扣》)

1992年的《阮玲玉》,讲述的则是另一种女性的悲剧。它是主角为20世纪30年代默片女星阮玲玉的仿“纪录片”,也是风华正茂的张曼玉与阮玲玉这两代女星的隔空对话。 阮玲玉留下“人言可畏”的绝笔,一代默片女星在周遭世界对女性的凝视和规训下陨落。但关锦鹏在《阮玲玉》中关心的是在具体生活中,因为社会偏见或者性格缺陷,一个女人身上所产生的种种矛盾和复杂性——与世界撕裂的方式,或许并非单纯为了逃避;软弱的背后,有着对命运的无力。但当中又何尝没有一种“生而为女人”的意识“解放”?

“人言可畏。”(图/《阮玲玉》)

关锦鹏擅长在不同的时空中,探讨男女关系中的女性意识。

以20世纪三四十年代老上海为背景的《红玫瑰白玫瑰》,改编自张爱玲的原著小说。赵文瑄饰演的佟振保,在“两朵玫瑰”之间徘徊。

有意思的是,关锦鹏起用港片御用艳星叶玉卿饰演保守派妻子孟烟鹂——象征纯白高雅的“白玫瑰”,而风情、魅惑的“红玫瑰”王娇蕊,则由陈冲饰演。两朵玫瑰在情感关系中的走向中,完成了交错换位,形成对照。

陈冲饰演“红玫瑰”王娇蕊。(图/《红玫瑰白玫瑰》)

早在关锦鹏40年前的处女作《女人心》里,他就对男女关系有犀利的洞见。传统模范婚姻看似固若金汤的价值内核背后,隐藏的或许不过是女性不动声色的隐忍和看透。

周润发饰演的子威与缪骞人饰演的宝儿之间的婚姻,被钟楚红饰演的第三者沙妞闯入,遭遇破裂危机。经过一番波折,故事以二人复婚告终。

关锦鹏在电影中表现了妻子和第三者基于同性的深度理解和默契。宝儿选择复婚,固然出于传统女性强大的愈合力和宽容度,但更多的是一种凉薄的清醒。在浮光声色当中,女性意识早已发生裂变。

做导演,很多时候是“雌雄同体”

对于关锦鹏来说,电影当中细腻、含蓄又真切的女性视角,是“不自觉”的、倾向于私人化的体验和表达,也是向内自省、观照的一面镜子。

追溯性别的启蒙,父母总是避不开的起点。作为家中长子,关锦鹏与父母的关系也比其他兄弟姐妹更为紧密。

关锦鹏(右一)是家中长子。/(图/《男生女相:华语电影之性别》)

小小的板间房,妈妈与弟弟妹妹睡在一起,而他与父亲睡在旁边的沙发床上。每天晚上,父亲都会打呼噜,有时候被吵到睡不着,他会仔细观察父亲在边上酣睡的样子——与白天西装革履的样子截然相反。“我反而很享受看他只穿着内衣短裤在睡梦中打呼噜。”

这是他记忆中关于父亲的、依旧深刻但为数不多的画面。父亲在他14岁时病逝,家中有5个小孩,母亲担起养家重任,早晚打两份工。“她从来没有在儿女面前抱怨过,(没有)流过一滴眼泪。”

去年6月,关锦鹏的母亲病逝,享年91岁。关锦鹏的微信头像,用的就是母亲充满笑容的照片,取名“开心果”。

母亲的隐忍和坚韧,关锦鹏早已深知:“女性那股内在的顽强生命力,比男人更强大。”作为家中长子,他早早就有意识地承担起许多责任,除了买菜、洗衣、做饭,还要管弟妹的功课。

这种角色担当其实是以“母亲”为范本的。他瞥见了社会对于不同性别的期许,但在他成长的土壤中,这种“社会性别”的界限是模糊的。

某种程度上,他的电影当中很多女性角色的原型,对于女性的同理心和细腻微妙的情感观察,都来源于家庭当中的女性。

母亲是对关锦鹏影响最大的人。/(图/《男生女相:华语电影之性别》)

关锦鹏的女性电影之所以真切,也在于他总能找到角色与演员适配的切入点。镜头当中女性角色和演员的距离,总有种在虚实中游走的感觉。

这得益于镜头背后他跟演员的交流。他总会对演员打开心扉,或者坦率地分享个人经验、感情上的挫败等细腻、隐忍的情绪。这些互动的画面,让他记忆深刻。

正因为他与梅艳芳的交情之深,才成就了《胭脂扣》当中对着镜子似真似假的如花。

“梅艳芳曾经半夜三点多给我打电话问我睡了没有,我们可以聊天聊到五六点。就像老朋友(一样)什么事都在电话里聊了,(这)对我来说,也能启发我对于这个角色的感受。”关锦鹏说。

张国荣(左)和梅艳芳(中)堪称经典梦幻组合。/(图/《胭脂扣》)

起初,外界并不看好直率洋气的张曼玉出演阮玲玉。为了这个角色,张曼玉花了半年时间。对关锦鹏来说,这是燃起张曼玉的斗心,以及陪伴着女演员走过对角色从怀疑到笃定的历程。

“(20世纪)30年代的女演员眉毛都要剃掉,自己画的。张曼玉一开始没有那样做,她尽量保留自己原来的眉毛,尽管已经修得很细。有一天晚上,她来敲门,就说‘阿关,你看’,然后她把手移开,哇,她的眉毛剃掉了。”

在关锦鹏的镜头前,性别是不被定义的、流动的。你能瞥见,女性不完全是社会规训当中的“阴柔”“细腻”,更有令人刻骨铭心的“烈性”和“傲骨”。

张曼玉演出了阮玲玉的“韵”。(图/《阮玲玉》)

导演既要抽离上帝视角,保持旁观者身份,又要与镜头中人物的情感流向同频。关锦鹏说,导演其实很多时候都是“雌雄同体”。

“我并不是说拍一个女性角色就是满满的只装载着女性的感受去拍。我倒觉得有一种思维很有趣,正视自己的选择,我甚至可以有些时候从男性的观点跳出来,很客观地对待我自己戏里面女性的角色,但是有些时候又甚至有点自怜自伤地走进我的女性角色的世界,这种矛盾很有趣。”

女人戏,说到底还是说“人性”

对关锦鹏来说,与其说他擅长拍女人戏,不如说“没有什么电影不是‘女人戏’,对人性的叩问也似乎永远包括‘女人戏’”。

“我觉得都是一样的,其实每个人都是个体,我们不要让性别这件事去左右我们。”在关锦鹏看来,对人性的关怀应该跨越性别界限。作为个体的人物,对于有灵魂和感情、而非只有贪欲的人性的关注,几乎贯穿于关锦鹏的所有影片当中。

《人在纽约》由张曼玉、张艾嘉、斯琴高娃主演。(图/《人在纽约》)

日常生活中,关锦鹏习惯带着一个笔记本,放在随身背着的包里,以便随时记录他观察到的有趣片段。

有次吃饭,他看到一个穿得很漂亮的老太太,一个人点了一个菜、一个炒饭,吃了两口就不吃了。后来,他问起店长,才知道这个老太太有儿有女,但子女对她不管不顾。虽然子女雇了用人照顾她,但她内心应该是孤独的。这些点点滴滴的观察,让他牵扯出他对于这个人物的各种思绪。

从日常生活和实操当中汲取经验,也是关锦鹏成为导演的方法论。从场记、导演助理、副导演到成为一个导演——用他的话说,就是“红裤仔”,即现今当学徒出身、有资历的这批导演。

20世纪80年代被称为香港电影“新浪潮”时期,包括许鞍华、谭家明、严浩等在内的一批导演,他们用镜头聚焦香港这座城市的空间、建筑和人。这种包容多元的创作氛围,让关锦鹏深受影响。

关锦鹏也是“新浪潮”导演的代表。/(图/《男生女相:华语电影之性别》)

“不光是光影、电影语言,某种程度上它让人看到——让香港观众看到,一部电影哪怕是最简单的故事,都有它的复杂性,人物的复杂性是很可贵的。”

他在采访中总会提及对他影响最深、也是他最喜欢的导演——小津安二郎。

“小津安二郎一辈子拍的电影,基本上没离开过家庭伦理、父女母子、兄弟姐妹那种关系。他永远都是淡淡的,没有煽情。他的电影里没有太多戏剧的碰撞,完全从‘人’出发。”

问起关锦鹏最喜欢自己的哪一部作品,他提起的不是“女性三部曲”,而是第二部作品《地下情》。

这部电影讲述的是都市年轻人疏离的人际关系,在当下看来仍然有很强的现代性,有种“迷失香港”的青春片风格。

于关锦鹏来说,这部片的意义在于,它与自己的情感连接更紧密,表达也更私人化。

关锦鹏最喜欢的是《地下情》这部电影。(图/《地下情》)

影片中体现了两个女人(分别由金燕玲、蔡琴饰演)的友情,蔡琴饰演的赵淑珍突然被暗杀。这个故事情节,得自他与朋友张叔平的相处——张叔平跟他讲过,有位朋友在自己公寓的地下室目睹过一桩凶杀案。

那个时候,关锦鹏借住在向来独居的张叔平家中。“我们是很好的朋友,但是和他相处两个礼拜,那么近距离地生活在一起,有时候竟然发现因为太近了,我们会讨厌对方。人与人相处的微妙变化关系是我最喜欢的。有可能在几天之内再也不喜欢这个人,或者我会思考与这个人的生活轨迹相交会是怎么样的。”

他的女人戏,也是写给城市的情书

某种程度上说,关锦鹏的女人戏,既是他对于相对边缘的女性处境的凝视,也是他对于漂泊不定的城市命运的关注。

他的电影中的女性主体形象,表现为在迷茫当中寻找自我,外表柔弱,内里坚韧,折射着香港本地文化的特质。可以说,他的女人戏,也是写给香港的情书。

女性与城市,都是关锦鹏所关注的。(图/《胭脂扣》)

商业市场和个人创作的权衡,对创作者而言一向是难题,但关锦鹏依旧偏向于个人创作。从一开始,他就致力于突破香港商业电影的公式化框架,因而,他的电影更重视艺术创作的层面。

“我觉得拍电影越纯粹越好,创作者就是想讲一个非讲不可的故事,拍一个非拍不可的人。”

很多人猜测,关锦鹏拍完《长恨歌》之后,似乎遇上了创作瓶颈,节奏也放缓了不少。但其实他一直在瞬息万变的电影创作环境中寻求突破口,创作主张与商业市场发生冲突时,他选择坚持自我,以至于让人误以为他有些消沉。

前段时间,坊间传说他即将筹拍一部作家三毛的传记电影,但因为跟投资人在选角和剧本改动上存在分歧,便不欢而散。

他也透露,最近有内地投资者找他拍“一部关于西施的电影”。他坦言:“西施?我真的不懂。从第一天拍片开始,我就想清楚了,量力而为,拍自己喜欢的、也适合的电影。”

近年来,大众视野中的关锦鹏,或者为香港新人导演的电影担任监制,或者在香港城市大学任教,给学生教授电影课。

2021年,关锦鹏参与录制《导演请指教》,到第五期时宣布退出。(图/《导演请指教》)

关锦鹏曾在香港和内地往来穿梭10年,参与过不少合拍片。

香港和上海的“双城记”,是很多导演喜欢采用的叙事方式。如果说王家卫把“双城对照”用得更暧昧,那么,在关锦鹏的电影中,更能洞见上海的“女性特质”——《红玫瑰白玫瑰》《阮玲玉》《长恨歌》构成了他的“上海三部曲”,在这些女性的悲剧故事里,他对于老上海的书写,是带着怀旧情结的。

“我是拍自己想象中的上海……只有王琦瑶留守在上海,而且和这个城市共存亡。”

郑秀文在《长恨歌》中扮演王琦瑶。(图/《长恨歌》)

对于“理想逝去”的怀旧情结,似乎是他一直以来的创作母题。正当花甲之年,他决定回到香港,关注这座城市的变化,拍摄本土题材电影。现在,他想拍的故事,据说是受好友侯孝贤前不久患上失智症启发:“我想讲一个爱情故事,跟失智症有关。”

“如果有一天我瞎了,香港是我唯一可以闭着眼睛自信摸着走的地方,我都不会迷路。既然想老了死在香港,为什么不多关注这座城市?”

关锦鹏经常帮扶年轻导演拍电影。(图/受访者提供)

关锦鹏眼中的香港,是他小时候陪穿着睡衣的妈妈去菜市场买菜,像家一样的地方。他也目睹了它近些年的变化。

“我发现,过去几年,很多香港人的生活模式和人际关系发生了变化,好像大家都变得更冷漠、更不爱说话。我有几个朋友是做餐饮的,开酒吧,他们都说,现在晚上的生意冷冷淡淡,很多都支撑不下去,关门了。”

他鼓励在香港土生土长的年轻导演聚焦在地空间,留意这个城市的社区及空间建筑物的变化。或许,有感而发,记录这个城市带给自己的感觉——即便不是大制作,低成本也是好的。

他也感受到了当下女性意识的变化,开玩笑称,自己的《胭脂扣》在今天看来过于悲剧了。

“我觉得女性更加勇敢。在今天,我作为男性很感叹,我经常在身边的女性身上看到的韧度和爆发力,超乎我的想象。女性在社会角色中往往被认为是弱者,所以,她们在这种观念下,反而会表现出更强的、超出我们预期的强度。”

关锦鹏2018年执导的《八个女人一台戏》,今年6月将在香港和内地公映。

6年后,《八个女人一台戏》终于即将公映。(图/《八个女人一台戏》)

香港大会堂多次面临拆迁提议,引发民众争议。关锦鹏觉得,它“迟早会被拆掉”,这成了这部电影的创作初衷。后来,因为出现了很多反对的声音,政府终于修改了计划。

这个城市文化坐标,成了他电影的空间主角。影片中,郑秀文、梁咏琪、赵雅芝等女演员勾勒出一幅当代娱乐圈众生相,戏核依旧是他拿手的“女人心事”。在女性微妙的互相攀比和情感救赎之间,投射了他对于女性处境的关注。

对他来说,建于1962年的香港大会堂,串联起他们这一代人青春时期对于香港影片的记忆。某种意义上,这部片也是他拍给香港的“一封情书”。

在片中,关锦鹏借梁咏琪所饰演的角色之口,道出了他对于香港的情怀:“那会儿,我们一众朋友会一起连续看好几部电影的夜场,之后对着维多利亚港,吃薯片、喝可乐,通宵聊电影,这种记忆一辈子都忘不了。”

· END ·

作者丨谢无忌

编辑 | 钟毅

校对 | 邹蔚昀