1954年9月26日北上袭击日本的超级台风玛丽直扑津轻海峡,洞爷丸、日高丸、北见丸、十胜丸、第11青函丸等五艘连接北海道函馆与本州岛青森之间的渡轮被吹翻,造成1430人死亡,尤以洞爷丸的1155名罹难者最为惨重,这就是昭和时代的“洞爷丸事件”,直接让日本人下定决心要修建青函跨海隧道。

1954年“洞爷丸事件”死难者上千人,促进了青函跨海隧道的开建。

为何要修建青函隧道?

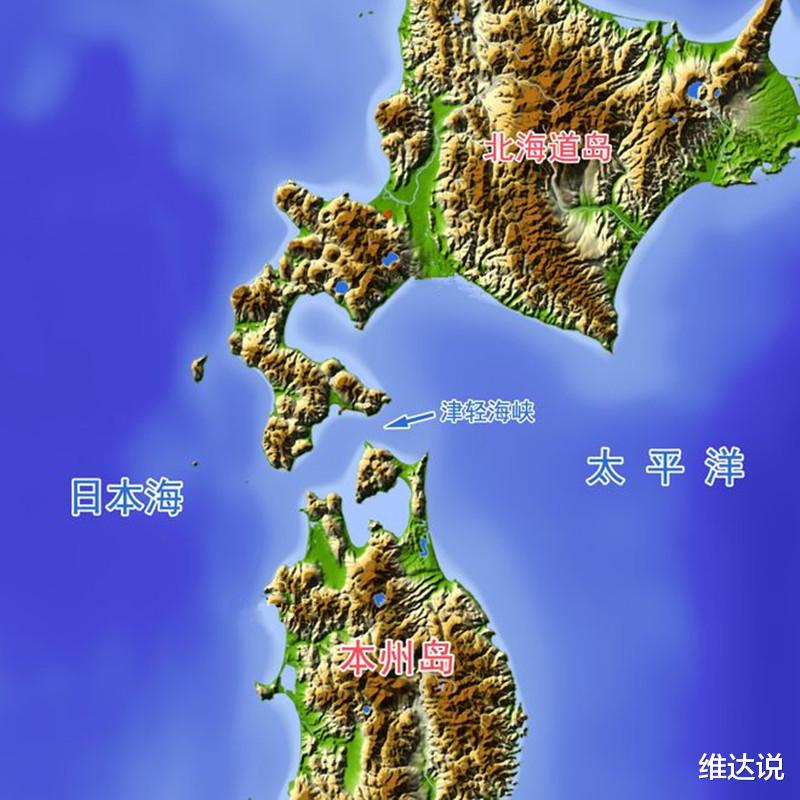

青函隧道所在的地方名为津轻海峡,是夹在日本本州岛与北海道岛之间的一条水道,因津轻半岛而得名。津轻海峡呈东西走向,长130公里,中间较为宽阔有50公里,两端狭窄,其中东段宽有20余公里,西段最窄处的大间崎至汐首岬仅有18公里。海峡地形东深西浅,西部最浅处133米,东部最深处449米,中央水道平均水深200米。

津轻海峡两岸山地纵横,海拔高差悬殊,再加上海峡本身是对马暖流分支汇入太平洋的通道,所以时常波涛汹涌,直接影响了本州岛与北海道之间的交通运输,两地人员和货物的往返,除了飞机就只能靠海上轮渡。从青森到海峡对岸的函馆,要花费4-5小时,而且平均每年还会因为天气原因中断80余次,所以民间一直有修建跨海通道的呼声。

而洞爷丸事件让民众呼吁变成了现实。但跨海通道怎么修?是架桥还是隧道?要在哪里修?这些都是大问题。经过科考和评估,考虑到津轻海峡两侧各只有3海里领海、中间是公海的特殊性,以及北海道地震火山频繁的因素,决定选择通过海底隧道的形式联通两大岛屿,即从津轻海峡深度最浅的西段修建青函海底隧道。

青函隧道修建遇到的难题

1961年青海隧道建设开工。为了方便施工,日本人挖掘了三条隧道,其中主隧道全长53.85公里,其中海底部分23.3公里,考虑到两岸山地的海拔,为了减小坡度,隧道陆上的本州岛一侧延伸了13.55公里,北海道一侧为17公里,直径11米,双线设计,用以铺设标准轨距的新干线高速铁路复线和窄轨的普快铁道。

另外还挖了两条辅助坑道:即调查海底地质用的先导坑道和搬运器材和运出砂石的作业坑道,前者用于通风和排出隧道深入的海水,后者则用于后期列车和轨道的维修通道,直径均为4米。由于隧道是在最大水深140米的海底施工,基岩并未是松软的泥质沉积层,而是坚硬的火山岩。

同时为了封固海底隧道,避免岩层断层、裂缝带来的海水渗透,所以工人们在施工开挖石方的同时,还要在隧道墙壁上浇筑一侧特制的由水泥、苛性钾和硅石混合组成的砂浆,可满足在80%湿度下三分钟速干。最终1800多名技术工人在夜以继日连轴转的情况下,历时24年,南北同时掘进的青函隧道终于在1985年被全面打通,共耗资27亿美元。

1988年青函隧道正式通车,从此北海道与本州岛有了铁路联运,原本需要4个小时的航程,新干线高铁只用了约半个小时,将东京630公里外的北海道与日本三大都市圈紧密地联系起来,不但打破了北海道发展的孤立,促进了国土的均衡开发,而且还增强了军队的运输能力,保障了国防安全。要知道北海道是直面苏联远东地区的前沿。

作为2016年以前、蝉联31年世界最长海底隧道桂冠的青函隧道,为了保障隧道内列车的安全设置了众多的烟雾探测器、火灾探测器,时常检测运行中的列车有没有火灾苗头。而且还在从本州岛顶端算起的13公里和41公里处设置了两处海底车站:龙飞、吉冈海底站,并将其定位为定点站,作为疏散人群的应急逃生通道。

更重要的是,青函隧道在开挖时就为未来增加的新干线高铁预留了行驶空间,只需加铺一条铁轨即可。要知道日本的新干线高铁在1964年才开通,最初也只连接日本最大的三个城市东京、名古屋和大阪。这种前瞻性,值得国内各城市的基建工程学习,毕竟“郑州郑州,天天挖沟。一天不挖,不叫郑州”的调侃并不是郑州一座城市,重复建设的吃相实在难看。

琼州海峡修建跨海通道的呼声

青函跨海隧道连通了北海道与本州岛,将北海道纳入到了日本经济核心圈的影响范围,同样中国的海南岛也需要一条跨越琼州海峡的通道来连接广东珠三角与海南特区。毕竟当下而言,进出海南岛并没有陆路交通,只有航空和穿行在琼州海峡的渡轮,即便是运送大宗货物的火车也需要将拆成一节节车厢,然后装船捆绑后通过渡轮运输,极其耗费时间。

据官方数据统计,2019年海南进出岛人数约为6020万人次,进出岛车流量335.2万台次,进出岛货物总量逾7000万吨,全海南约90%的居民生活物资和瓜果蔬菜,以及30%左右的旅客要通过琼州海峡的渡轮进出海南岛。就拿最近的2024年春运前33天,就有1082万人次进出海南岛,运输压力巨大。

所以海南是需要琼州海峡跨海通道的。1974年周总理就批示,要对琼州海峡跨海通道建设进行研究论证。随着各地跨海大桥和跨海隧道等技术的成熟,五十年间,国内先后形成了三条论证路线,也就是所谓的东线、中线、西线的三个方案。其中两次接近于上马,但最终都失之交臂。

琼州海峡跨海隧道要解决的难题

说到原因都是琼州海峡水深、风大、浪高、流急、地质构造复杂、地震烈度较高、通航难度高等等,导致很难采用港珠澳大桥那种一部分隧道一部分桥梁的方式,只能单一采用隧道或者桥梁的方式。至于修建琼州海峡跨海大桥会遇到的具体困难,我前面有一期专门做过详细解读,这里就不再赘述了。

既然建桥困难重重,那么像日本开挖青函隧道那样修建海底隧道可行吗?其实难度也并不会小多少。修建海底隧道最核心的是要解决勘探、通风和渗水这三大难题。首先是勘探,青函隧道虽然是1961年开始建设,但早在1946年就成立了隧道委员会,着手进行了部分地质勘探,而且在1964年正式开挖北海道侧的吉冈斜坑前还在进行勘探和数据分析。

海底勘探难度和成本都远比地面勘探要搞得多,而且要求更高的精度。但问题是琼州海峡地处雷琼断陷区南部,基底如锯齿般凹凸不平,还散布一些小型火山锥、沟形洼地,海峡两岸北西向的前山断裂带和北东向的王五-文教断裂延伸到海峡内,与近东向的琼州海峡断裂带交汇,地质结构非常复杂。

然后是长距离隧道的通风,青函隧道是采用辅助隧道的方法,但青函隧道的长度虽然约54公里,但真正在海底的部分只有23.3公里,而琼州海峡的平均宽度就有29.5公里,要更宽一些。若采用胶州湾海底隧道采用挖竖井通风的话,琼州海峡的平均水深有44米,最大深度达114米,而胶州湾内的平均水深仅有7米,浅水区更占到了总面积的52.7%,不可同日而语。

最后是渗水问题,虽然这方面我们技术已经相当成熟,但琼州海峡交错的断裂带还是会带来一些难题。要知道海底渗水是高压水,原非寻常陆地渗水可比。即便完全能解决上述难题。那经济上呢?据悉评审琼州海峡的工程投资预估算总额为1400亿元。

制约琼州海峡跨海项目上马的一笔账

若按照每次对进出岛车辆收取300元通车费的话,每年车辆加人员收费有十七八亿。要知道琼州海峡渡轮针对小型车的130元/车次、中型车(含3.5-10吨货车、客车是205元/车次、重型车(含10吨以上货车、客车)是320元/车次,人员每人是41.5元,若定价过高,也必然会导致大家走轮渡。

如此算来,想收回成本也需要七八十年,这还是不算投资贷款利息的情况和全部替代渡轮的情况下。实际操作上估计不会如此完美,所以就需要国家进行财政补贴倾斜,否则一个赔本的买卖绝非各方所愿。但国家则可以站在更高的角度,去看待琼州海峡跨海通道建成后带来的长远收益。

毕竟一旦海南岛与珠三角、甚至是整个华南实现了铁路、公路联网,将推动泛珠三角区域向更南更深融合发展,同时也将提升海南岛作为我们经略南海诸岛的军事投放能力。所以琼州海峡的跨海项目并非镜花水月,而是需要一个时机,但这个时机可遇不可求,就像上世纪的跨越津轻海峡的青函隧道那样。

上期回顾:巴拉望海峡:南海航道的东支,菲律宾图谋中国南沙群岛的航运要道

备注:本文是《世界海峡合集》的第18章原创作品,仅为一家之言,转发请注明【著作权归原作者所有及出处】,严禁抄袭。另文中配图部分引自网络,如有版权私联请删。