虫洞,又被称为“爱因斯坦罗森桥”,是连接两个不同时空的捷径,在很多科幻电影和小说中,虫洞的概念经常出现,因为通过虫洞,可以实现“超光速”星际旅行,甚至是“瞬移”。

在量子真空里,微观层面的虫洞会不断出现消失,这样的虫洞对于梦想着星际旅行的人类来讲,并没有什么实际意义,不仅仅是因为存在时间极短,也是因为微型虫洞太小了,理论上只有微观基本粒子才能通过,人类根本无法穿越。

如何才能制造出宏观上更大尺度的虫洞,同时让虫洞能够保持足够长时间的稳定?答案是:负能量。

当然不是我们日常生活中所讲的含有戾气的“负能量”。负能量是一种物理学术语,是能量的对立面,一种非常奇特的能量。

首先一点,负能量既不是反物质,也不是暗能量。反物质与普通物质相遇时会发生湮灭,成为纯能量,但负能量并不会。而暗能量充斥在宇宙空间里,正是它推动的宇宙的持续膨胀。

那么,到底什么是负能量呢?

通常情况下,我们认为真空是一无所有的,当然真空的“一无所有”只是宏观上的表现。如果你不断把真空放大,拿着一个足够强大的放大镜看真空,就会发现真空远不是“一无所有”,那里非常热闹,甚至比我们的宏观世界还要热闹。

你会发现真空一点也不空,而是极其活跃的量子海洋,在那里正反虚粒子对不断凭空衍生出来,然后瞬间湮灭消失,就像是沸腾的大海那样,大海的表面到处充满了“量子泡沫”。

既然正反虚粒子对可以凭空衍生出来,意味着在极短的时间里,能量并不是守恒的。而大自然一点也不在乎能否守恒,但有一个前提条件:这样一切必须在极短的时间里发生。

也就是说,虚粒子对可以通过向真空“赊借”能量的方式衍生出来,然后瞬间消失把能量归还给真空,只要这个过程足够短,大自然根本不在乎。

这也表明一点,真空其实也蕴藏了能量,也被称为“真空零点能”,也是理论上最低的能量值。而理论上只要我们能让“沸腾的真空海洋”平静下来,就会得到低于最低能量值的能量,即“负能量”。

那么,我们能够获取负能量吗?

答案是肯定的,科学家早就在实验中获取到了负能量,当然是数量很少的负能量。在著名的卡西米尔效应中,我们就见证了负能量的诞生。

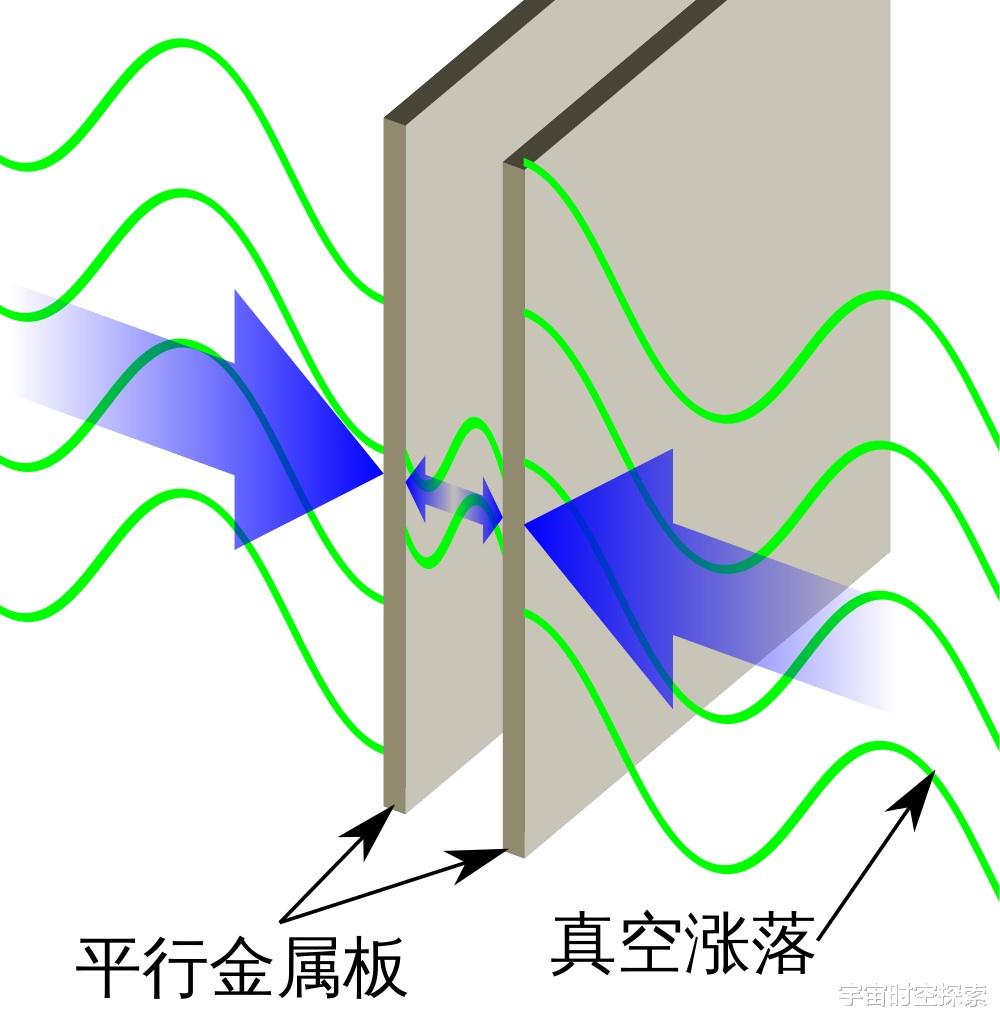

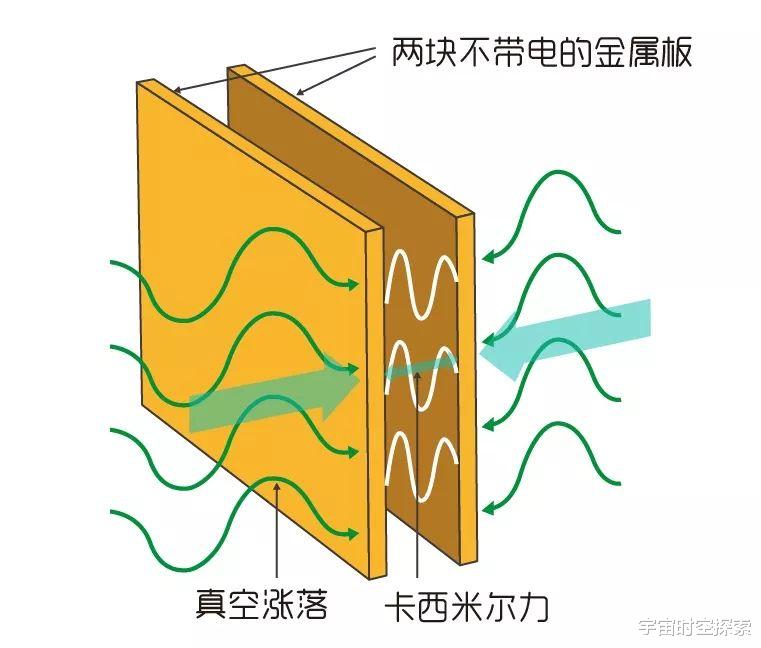

实验过程并不复杂。在真空中放置两片非常薄的金属片,让它们不断靠近,靠近到一定程度,两金属片就会产生相互吸引,就好像金属片外侧有什么力量在推动一样。

事实上也确实如此,金属片外侧确实有力量在推动,这种力量就源自于金属片内外侧的“量子波动差”。

刚才讲了,真空中会上演“量子泡沫”,其实就是能量,表现为“量子波动”。当金属片靠近到一定程度,波长的量子波动就会被挤压出来,从而造成金属片内侧的量子波动比外侧的量子波动更小,于是就会产生“压力差”,这种压力强就是金属片相互靠近的动力,看起来好像吸引力一样。

这时候如果我们认定真空中原有的能量密度为零的话,那么金属片内侧的能量就是负的。

也就是说,科学家们在实验室中早就能制造出负能量了,但也只是极其少量的负能量,几乎没有任何利用价值。不过,大自然早就能自己制造出负能量了,在黑洞附近随时能产生负能量。

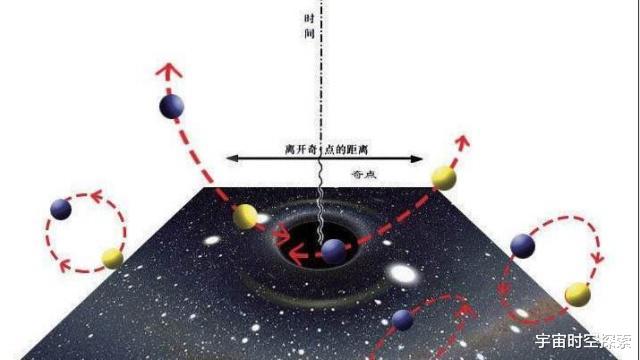

在上世纪70年代,霍金提出了著名的“霍金辐射”理论,黑洞附近的真空会不断衍生出正反虚粒子对,然后瞬间湮灭消失。

不过,黑洞强大的引力可能打断这个过程。非常偶然的机会,衍生出来的虚粒子对的其中之一不小心被黑洞吞噬,另一个虚粒子就找不到它的同伴了,自然就无法湮灭消失,结果就会转化为纯能量,也就是实体粒子逃逸到太空中。

这个粒子的能量来自哪里呢?其实就是来自黑洞,就相当于黑洞自身在蒸发能量。逃逸的粒子带有能量,那么掉进黑洞的粒子必然带有负能量,而负能量就等同于负质量,这也说明了黑洞的质量确实在减小。

说完了负能量,我们再回到虫洞的话题,为什么维持虫洞稳定需要负能量呢?

一开始说了,虫洞是连接不同时空的捷径,说白了虫洞也是时空的极度弯曲,它会在强大引力作用下迅速崩塌。

而引力是由质量产生的,而负能量相当于“负质量”,可以产生与引力相反的排斥力,就可以利用负能量的这个特性,把其放置到虫洞周围,如此一来就可以避免虫洞引力作用而崩塌,让虫洞保持长时间稳定。

实际上,不仅仅是虫洞,科幻小说和电影里经常出现的高科技,曲速引擎,也需要负能量的帮助。

简单讲,曲速引擎是这样的,压缩飞船前方的时空,同时扩展飞船后方的时空,如此这样就能制造出时空“泡泡”,而飞船相对于“时空泡”静止不动,只需要让时空泡本身快速移动就可以了。

而要持续让飞船周围的时空弯曲,就需要大量负能量。

无论是虫洞还是曲速引擎,都需要大量的负能量。那么,我们如何才能获取海量的负能量,来实现人类的星际旅行梦想呢?

其实负能量在宇宙中并不罕见,刚才说了,大自然其实时刻都在制造负能量。负能量并不像我们想象的那么稀有。最大的问题是,我们需要把能量与负能量分离出来,单独提取负能量然后保存起来。要做到这点其实是很难的,为什么?

虽然在自然界,能量与负能量是共存的,但两者的混合状态意味着一种极其混乱的状态,也就是熵值非常大。而要想把两者分开,就等同于降低了真空的熵值。这就相当于,我们可以利用从真空中得到的能量(负能量)来驱动机器做功,实际上就等同于利用真空能量驱动的永动机,第二类永动机。这明显违反了热力学第二定律。

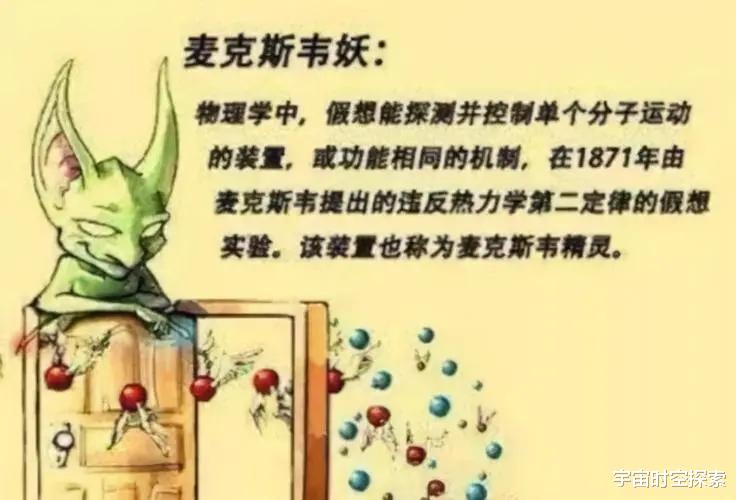

我们在真空中获取能量(负能量)的过程,就相当于有一个普朗克长度那样大小的麦克斯韦妖,它可以在正反虚粒子对衍生出来瞬间,把两者分离出来,然后拿走其中一个。

而大自然的默认状态是,负能量必须与能量混合在一起,紧密结合在一起。如果我们想获取密度更大的负能量,它存在的范围就会很小。

还拿刚才提到的卡西米尔效应举例说明,当两金属片靠得越近,其中的负能量密度就会越高。这就意味着,利用卡西米尔效应制造出来的负能量存在范围是很小的,维持的虫洞甚至连一个电子都不能通过,这样的虫洞就失去了实际意义。

还有,负能量与能量分离得越远,我们得到的负能量就越小。这就意味着,即便我们付出了巨大的能量代价,结果得到的负能量也可能是很小的。

理论上,人类可以扮演“麦克斯韦妖”来实现能量与负能量的分离。打个比方,有一个盒子可以用来捕捉负能量,我们已经知道负能量总是会和能量混合在一起,可以想办法在负能量进入盒子之后能量进入盒子之前关上盒子,于是就实现了能量与负能量的分离。

不过按照热力学第二定律或者熵增原理来理解,我们“关上盒子”这个看似简单的动作,就会产生一个相当大的能量,足以把刚刚分离出来的负能量抵消掉,让我们白忙活一场。

从熵增原理来讲,能量与负能量的混合体熵很高,很混乱。两者分离之后熵变低,更有序。而我们都知道熵不会自发地从高到低,要想让一个系统的熵变低,一定会释放出能量。

这就相当于一个混乱不堪的房间,在我们精心打扫之后变得整洁有序,房间的“熵”变低了。但在我们打扫房间的时候一定会向周围环境释放出能量,这些能量会制造出更大的无序,让熵变得更大。

总结

负能量并不是遥不可及,甚至可以说:无处不在。我们并不缺负能量,最大的问题是如何在宏观上获取更多的负能量,多到足以维持虫洞和曲速引擎的稳定。

科学家们通过计算发现,要想让一个足以让人穿越的虫洞保持稳定,需要的负能量大得惊人,与一颗大质量行星蕴藏的能量相当,如此庞大的负能量对于目前的人类科技来讲是遥不可及的。

这也是为什么虫洞和曲速引擎科技如今只会出现在科幻小说和电影里,而且在相当长的一段时间里都会如此。人类要想突破虫洞和曲速引擎科技,还有相当长的一段路要走。

但无论如何,大自然并不反对虫洞和曲速引擎的存在,我们只需要耐心等待。

完!

只有当时空高速转动的时候才可能会出现虫洞,