新中国刚孱弱起步,就经历了外患的严峻考验。

美国在朝鲜半岛的举措,严重威胁了中国东北地区的安全。

经过深思熟虑,作出了抗美援朝的重大决策。

1950年10月,人民解放军出征远征朝鲜。

同志们个个斗志昂扬、精神抖擞。

时光飞逝,转眼就是1953年7月。

抗美援朝的火炮,终于在半岛上陷入沉寂。

但是,志愿军并未全部撤离朝鲜。

相反,有相当一部分官兵暂时在那里驻足,守护着这片刚刚重获和平的土地。

为了确保前线官兵的战斗力,采取了“轮换”的灵活作战方针。

当一部分部队在前线浴血奋战时。

其他部队就会及时退回国内进行休整,以备下一轮出征。

他们在这里放哨站岗、田园耕作、与百姓打成一片,默默守护和平。

直到40年后,最后一批志愿军才奉命整装回国。

踏上归乡之路1953年7月27日。

经过了漫长而艰难的谈判,双方终于就朝鲜停战问题达成协议。

“在停战协定生效3个月内,应该召开双方高一级政治会议。协商从朝鲜撤出一切外国军队和和平解决朝鲜问题等事项。”

这个决定,无疑让所有身陷战火的军民松了一口气。

对于中国人民解放军而言,这无疑是个振奋人心的好消息。

在连年的征战与牺牲之后。

终于可以卸下重任,踏上归乡之路了。

1958年3月15日,中国志愿军开始了阶段性撤离朝鲜的行动。

第一批就有8万人先行撤离,整整6个师的兵力。

几个月后,又有10万官兵跟随而去。

当时正值盛春时节,朝鲜半岛一派生机勃勃的景象。

凋零已久的梅花,重新吐露芬芳。

柳絮飞舞如雪,绿意在田园间蔓延开来。

一路向北,退伍的官兵们行色匆匆,偶有人驻足远眺,却又很快垂下头继续向前。

他们已等候这一刻太久太久,内心又又喜又忧。

此时此刻,当归乡的景象变得越来越真实。

内心万千滋味,沉甸甸地压在心头。

虽说是完成了崇高的革命使命。

但见证了那么多生离死别,又怎会全然心无旁骛?

退伍的部队,在移师的路上。

接连经过那些战火连绵的城镇。

到处都是,弹坑遗迹和断垣残壁。

或许就是他们,曾用生命拼死保卫过的阵地。

一些本地妇孺,纷纷簇拥在路边,有人高呼“谢谢”、“保重”,也有人默默行注目礼。

一对对泪眼婆娑的目光,在此相逢相离。

美国的心思正当大家以为,可以彻底撤离朝鲜时。

美方驻军的一些小动作,却让人深感不安。

从他们在谈判桌上,消极怠慢的态度就可看出。

美国根本不想让朝鲜半岛,太快恢复和平。

1958年7月,美国出兵黎巴嫩,理由是:“维护黎巴嫩政府”。

与此同时,英国也在约旦驻扎重兵,意图左右约旦内政。

这两起武力干涉行为,无疑是赤裸裸的霸权主义表现,立刻在世界各地引起了强烈谴责。

尽管如此,美英仍然我行我素。

干脆利落地否认了,自己的侵略行为。

反而无理指责中国志愿军,在朝鲜半岛的“军事存在”是对和平的威胁。

更有甚者,当时志愿军正式撤离期间。

美国居然公然援助了,当年国民党残余武装。

妄图阻挠解放军收复金门、马祖等沿海岛屿。

这无疑是对新中国领土主权,又一次公然挑衅和侵犯。

那一刻,中国人民内心无比愤怒。

经历了数年残酷作战,志愿军官兵们用鲜血和生命,捍卫了祖国在远东的利益。

如今竟遭如此对待,实在令人痛心疾首。

面对美国这样强权国家的种种伎俩,中国自然也有应对之策。

美国这个“纸老虎”。

在国际社会上出尔反尔、立场反复,这已经不是第一次了。

因此,在志愿军阶段性撤离朝鲜半岛时,中方自有权衡。

那会儿,朝鲜半岛局势还是风云难测。

残留的美军,驻扎阵地分布广泛,到处都是藏匿的武装力量。

他们时不时,就会搞一些小动作。

制造紧张局势,挑衅志愿军和朝鲜人民军。

双方随时都有爆发冲突的可能。

中国早有预见,决不能把所有志愿军一次性全部撤离。

于是,就采取了“循序渐进”的方式,分批次抽调部队回国。

在朝鲜半岛,仍然留有足够的精锐力量,镇守重镇要地,保持军事力量的存在感。

第一,这无疑是一种预防措施。

虽然双方已签订了停战协议,但美国在国际上素来充满狡诈伎俩,将信将疑是情理之中的事。

留兵朝鲜,就是为了防范美方可能出尔反尔、违背诺言的行为。

一旦敌人重新挑衅,中国军队仍旧可以第一时间做出反击。

第二,还有遣返战俘的问题,需要处理。

在长期的战火纷飞中,双方俘虏了大量对方的军人。

作为胜利方,中朝联军理应本着人道主义精神,妥善安置和遣返这些俘虏。

而要完成这一艰巨的任务,自然需要大量官兵的参与。

第三、当时的朝鲜经济和民生状况十分凄惨,战后重建任重道远。

作为朝鲜人民的亲密战友,中国自然义不容辞地伸出了援手。

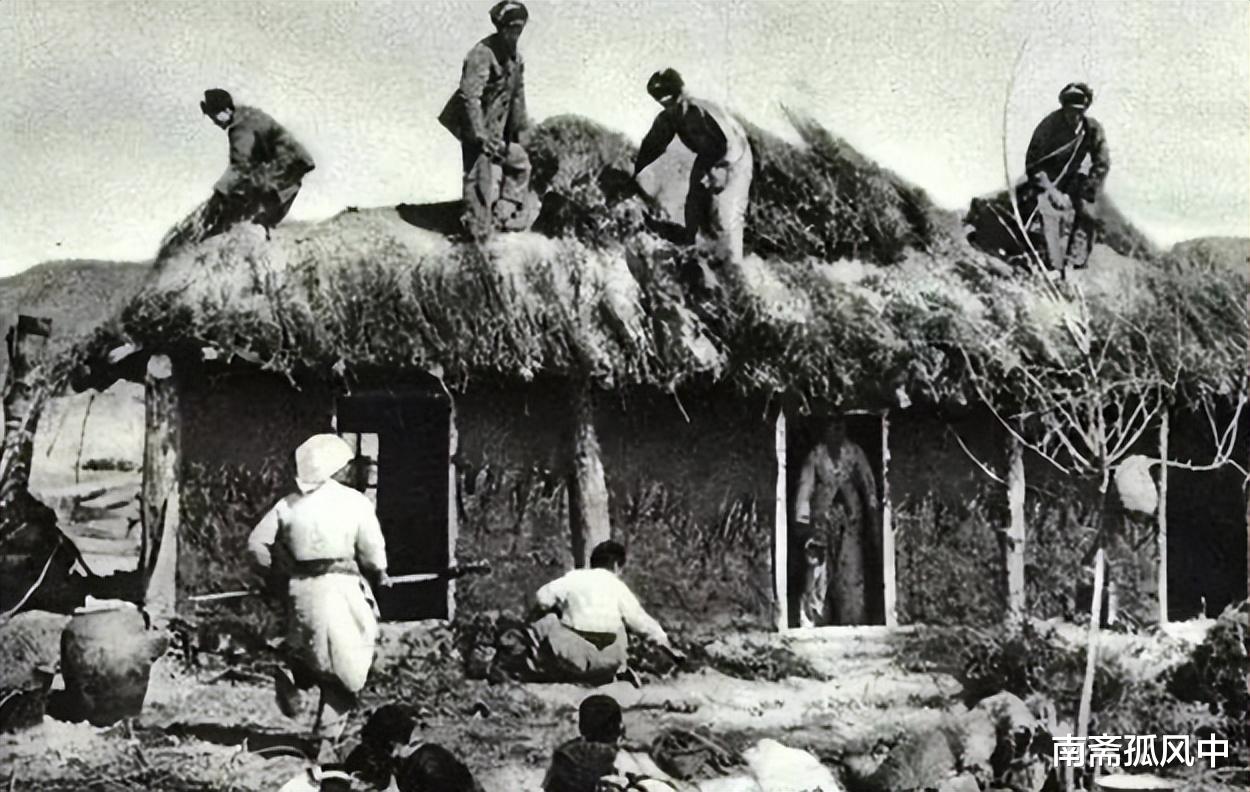

留驻的志愿军官兵们,成了这项重建工作的中坚力量。

全心全意,地投身于这片焦土的复苏事业。

朝鲜一位李姓副委员长,感激地说:

“你们不但出兵帮我们打败了美国侵略者,还帮我们战后恢复家园,我们朝鲜人民永远不会忘记。”

1954年,朝鲜遭遇严重的自然灾害,导致成千上万民众,陷入了饥荒。

志愿军官兵们,纷纷行动起来。

他们不仅全力投入种植和生产。

自身更是勤俭节约,省吃俭用。

将每一口多余的口粮都压实了,无私送给朝鲜群众。

截至1957年,他们已经为朝鲜修建了432座各类建筑、283所学校和27000余座民房;

被战火炸毁的1382座大桥、火车站、水库、堤坝、水渠等基础设施,也全部重新修复完成。

在朝鲜半岛的每一寸土地上,都留下了中国军人的坚韧身影和浓浓革命情谊。

美苏对峙的格局不在1991年,苏联土崩瓦解,社会主义阵营就此解体。

美苏对峙的格局不复存在,全球化的浪潮迅猛涌来。

经济发展,成为各国追求的新目标。

大规模军事冲突的可能性,骤然降低。

就在这样的大环境下,部分中国军人虽然仍继续驻扎朝鲜半岛,但实际数量已锐减至只剩个位数。

他们在那里的任务,更多已转为例行巡逻和人道主义援助。

岁月飞逝,转眼1994年。

当时留在朝鲜的志愿军人数,已从上世纪60年代的10万余人,大幅降至区区100人。

12月15日,鉴于战后重建工作基本完成。

朝鲜政府亲自上书提出,希望中国能够彻底撤回最后一批志愿军人员。

慎重考虑后,很快作出决定。

最后一批7名志愿军,撤离朝鲜半岛。

就这样,在中朝人民的欢送下,这支曾经雄壮的军队终于结束了长达40余年的守候。

临行前夕,朝鲜各地纷纷举行隆重的欢送仪式。

很多当年曾置身生死的老人。

已百岁高龄,但依旧亲力亲为铺就欢送的大道。

年轻一代也蜂拥而至,挥舞鲜花,高呼“再见”。

在欢快的旋律和山呼海啸般的掌声中,志愿军最后一批人员缓缓上车,踏上了归途。

离别时,一位已年过九旬的老人拄着拐杖。

凑到车窗前对其中一员喃喃地说:

“谢谢你们,再见了,我的亲人...”

他的眼中噙着热泪,一双布满皲裂的老手轻轻拍着车窗,久久不愿离去。

残阳如血,朝鲜的天空。

最后一次响起了那熟悉的军旅高歌。

波浪般的掌声,在平原上空久久回荡,久久不散。

当那辆绿色的军车渐行渐远,转入山道、最终消失在群山之间时,朝鲜半岛也将翻开全新的历史。

几十年的艰难岁月正式落下帷幕,一切终将重启。