“诛九族”,一个听了让人不禁胆寒的名词,作为历史上特有的一种残酷刑罚而广为人知。所谓的“九族”,涵盖了犯罪者的父系、母系和配偶系家族,具体包括父族四代、母族三代和妻族两代,统称为九族。然而这又引发了另一个问题,面对如此广泛的惩罚范围,那些被牵连的族人为什么不设法逃走呢?

要回答这个问题,就要从“诛九族”制度的形成讲起了。其实株连制度在中国出现时间较早。夏商时期就开始出现了这种制度的雏形,《尚书·甘誓》中记载了夏启讨有扈氏的军令状,其中写道,发生战事而不遵号令者,或私逃叛敌者,一旦被拿获就需连同其父其子一并受刑处死。

夏启像。来源/中国历史博物馆保管部编《中国历代名人画像谱》,海峡文艺出版社2003年版

战国时期,商鞅在秦国的变法中提出了“夷三族”的刑罚,这一制度在《史记·秦本纪》中有所记载:“(文公)二十年,法初有夷三族之罪”。关于“三族”具体指的是哪些亲属,史学界存在不同的观点。在汉代,张晏对《史记·秦本纪》的注解中提出,“三族”指的是“父、兄弟及妻子”。而东汉的郑玄在对《周礼》的注解中则认为“三族”是指“父、子、孙”。三国时期的如淳在《史记·秦本纪》的注解中则有不同的看法,他认为“三族”是指“父族、母族及妻族”。历史上就有名人因犯下重罪而遭受“夷三族”的极刑。

例如,秦末时期被处决的丞相李斯“具斯五刑,论腰斩咸阳市……夷三族”,很明显就成了这一制度的受害者。汉朝初期,刘邦为了稳定人心,一度废除了“夷三族”的刑罚,但不久之后又重新恢复。随着时间的推移,这种株连制度逐渐变得更加系统和完善。比如曹魏时期,按照《晋书》记载:

“但以言语及犯宗庙园要斩,家属从坐,不及祖父母、孙。至于谋反大逆,临时捕之,或汙潴,或枭菹,夷其以严绝恶迹也。”

这一条算是正式规定了“夷三族”的规模,对这一刑罚的具体对象进行了明确。特别是,已婚妇女被排除在“夷三族”的范围内,她们仅因夫家的罪行而受株连,不再因父母的罪行而受牵连。这一改变有效地限制了“夷三族”刑罚中被处决的人数。到了西晋时期,“夷三族”的适用范围进一步缩小。那时,被判“夷三族”的罪犯中,父子同族的男性成员无论年龄大小仍会被处死,但女性无论婚否都不再被处死,而是被降为奴婢。但在后来的历史中,“夷三族”的规模又有所扩大。南北朝时期,北魏发生了“国史之狱”事件,导致出身清河崔氏的重臣崔浩遭受了“夷五族”的严惩。根据《资治通鉴》的记载:

“帝命允为诏,诛浩及僚属宗钦、段承根等,下至僮吏,凡百二十八人,皆夷五族。”

隋唐时期,法律体系正式确立了“十恶”罪行的标准,其中只有犯下“大逆”罪者才会遭受族刑。这一标准也成为后世施加株连族人罪名的基本依据。比如历史上的杨玄感就被诛了九族。《隋书·刑法志》的记载:“及杨玄感反,帝诛之罪及九族”,不过这件事也导致杨广的声望受到重大打击。唐代继承隋朝之后,李唐王朝吸取了隋炀帝的教训,制定了更为严格的法律。按照《唐律疏议》规定:

“诸谋反及大逆者皆斩,父子年十六以上皆绞。十五以下及母女妻妾……若部曲资财田宅,并没官。”

也就是说,家中15岁以下的男孩会被免除死刑,以保留家族的血脉。

唐律疏议。来源/中国法院博物馆

宋元时期,这一制度基本上得到了沿袭,没有发生根本性的变化。而到了明清时期,尽管口头上强调“严刑峻法”,但在成文法律中并未明确出现“诛九族”的条款。

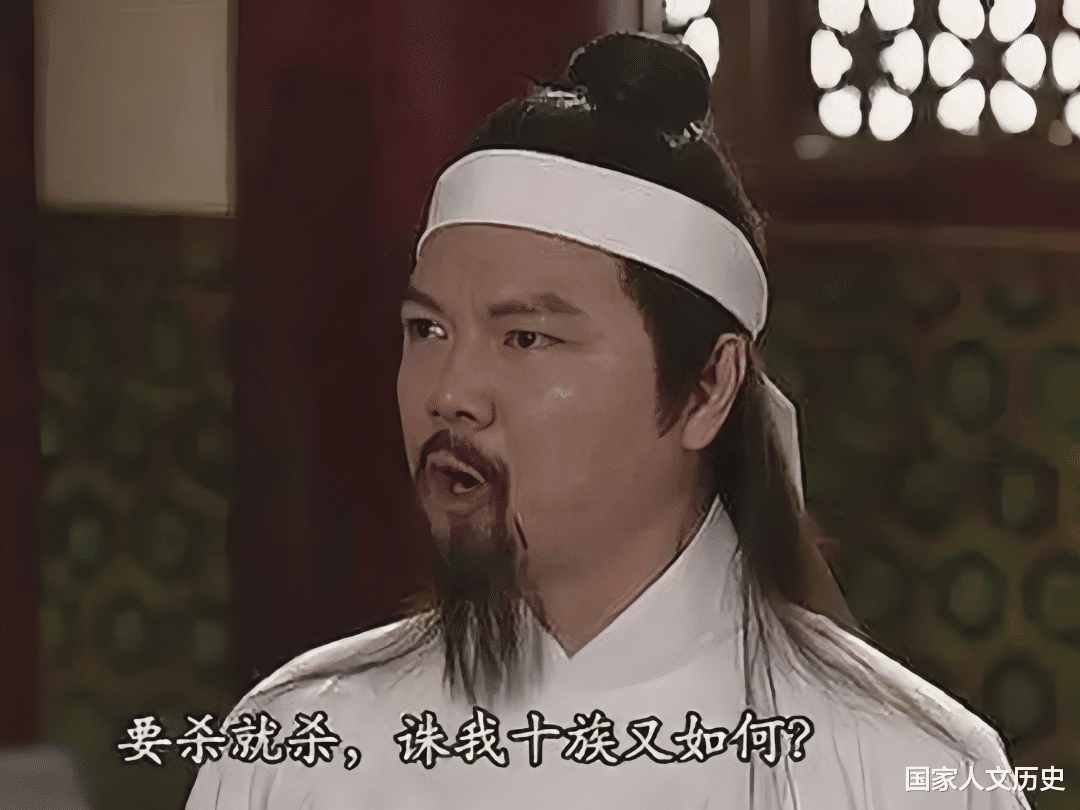

而这一时期最为著名的就是方孝孺的“诛十族”。不过此事也有争议,《明史》中只记载 “以祖宗之怒......四肢城令杀孝友弟孝儒,章奏而死”,并未提及所谓“诛十族”。这个说法更多来自民间和一些非官方的记载,这可能是因为方孝孺案中被牵连处死之人众多,使得人们相信确有其事。

然而,其实不论是明代还是清代的法律条文中,都找不到“诛九族”或“诛十族”的正式法律依据。可见,所谓的“诛九族”更多情况下是来自最高统治者的直接命令,而并非成文法律的一部分。

方孝孺“诛十族”剧照。来源/电视剧《洪武三十二大》截图

动辄打击面如此之大,自然会引发人们的疑问:那些即将遭受处罚的人就不能在被杀之前跑路吗?然而事实就是,不能。造成这种情况的原因主要有三个。

首先,古代社会的通讯手段远不如现代发达。在那个没有广播、手机、电视和互联网的时代,消息的传播非常有限。因此,当家族中有成员被判处株连之罪时,远离家乡的亲属很难及时得知这一噩耗。相比之下,朝廷命令的下达速度可是快得很。早在秦代,中国就有了较为成熟的“驿传”或“邮驿”来为朝廷传递文书、转运物资,而且官办官用。到了汉代,“驿传”制度进一步完善,设立了“邮、亭、驿、传”四个级别,五里设邮,十里设亭,三十里设驿或传。为了保证消息传递的速度,邮传人员必须以最快速度传递消息,否则将受到严厉的惩罚。比如《唐律疏议》规定:

“诸文书应遣驿而不遣驿,凡不应遣驿而遣驿者,杖一百。”

“驿使图”壁画砖。来源/甘肃省博物馆

由于朝廷对消息传递的严格掌控,一旦有人要被“诛九族”,那么京城中的亲属肯定首先会被控制,随后,朝廷的命令会通过高效的邮政系统迅速传遍全国。在这种情况下,即使京城中有人想要提前通知远方的亲戚逃跑,也很难在时间上抢得先机。往往等到消息传到远方时,那些远房亲戚们已经无法逃脱。以李善长为例,他在被抄家之前,就没有任何消息流露出来。李善长是当时的重臣,文官集团的领袖之一,且以精明能干著称。即便如此,他也无法提前得知消息,提前做出应对。

此外,即使有人在搜捕中侥幸逃脱,他们也很难找到愿意帮忙传递消息的人。因为在株连制度下,任何帮助传递消息的人都可能成为被诛杀的对象。对于这点,《唐律疏议》中规定:

“诸漏泄大事应密者,绞;非大事应密者徒一年半。”

从这里就可以看出来,别说给犯人通风报信了,就是传递重要消息时不小心泄密都可能面临死刑,轻者也可能被判处长达一年半的徒刑。因此,很少有人愿意冒险传递消息,以免招致杀身之祸。

即便有人历经重重困难,成功躲避追捕逃出京城,并设法通知了其他亲戚,他们也必须在官府的逮捕令到达之前逃离。更重要的是,在古代实行的“保甲法”制度下,如果一个人犯罪,而周围的邻居知情不报,他们也会遭受与罪犯相同的惩罚。牵连的邻居数量可能多达十户。在这种连坐制度的威慑下,很少有人敢于对抗官府,包庇或掩护犯人。

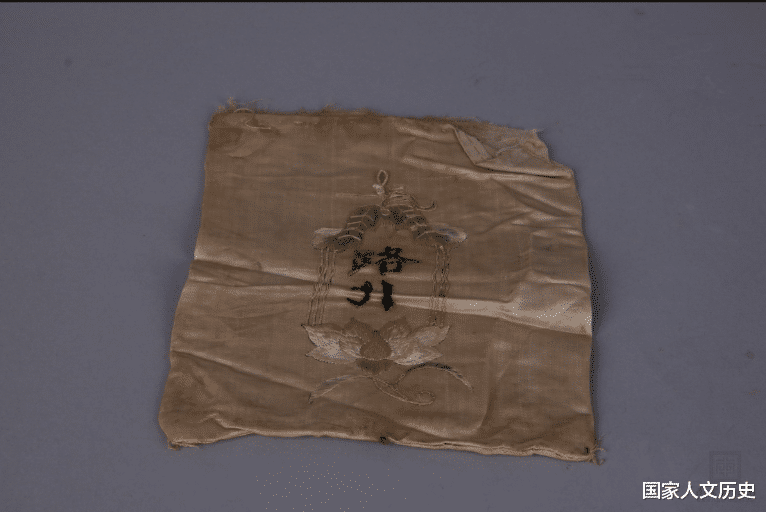

此外,即使这些“亲属”能够侥幸逃脱,他们也会面临另一个问题——难以逃远。明朝就规定了“离家百里者”必须有当地政府授予的“路引”。没有这个通行证,无论逃到何处,都会被拦截并接受仔细盘查。而且,假借路引并非易事,以明万历年间刑部侍郎吕坤设计的路引为例:

“要求若州县为远行,照得本州县某百户某人,年若干岁,身长几尺,无须有须,方面亦或瓜子脸,面白或黑或紫等色,有无麻疤……”

可见路引对持有人的照相式文字描述非常详尽,假借路引的难度很大。

明缎地刺绣“路引”袋。来源/南京博物院

就算真有哪些“亲属”神通广大,能够巧妙地规避追捕,准备周全,他们也仍然面临一个根本性的问题:逃往何处?

在古代,人们通常按照族群聚居,一个外来者的突然出现很容易引起当地里长或宗族的怀疑,甚至官府也会派遣人员进行调查。一旦被拦截并确认身份为逃犯,他们将被立即拘捕并送回京城。在某些情况下,为了确保安全,逃犯甚至可能被当场处决。当然,也可以选择逃往荒郊野外,但在古代尚不健全的治安环境下,不被盗匪杀掉就已经烧高香了,更别提外面的野兽会不会把他给“生吞活剥”了。

不过,也并非完全逃脱不了,特别是那些拥有功名和名爵的人,在面临此类重罪时,他们的社会地位往往能够为他们带来生机。西汉时期就规定这类死罪可以拿爵位和钱豁免。到了魏晋时期也有这样的情况发生,比如《晋书·文帝纪》记载:“成济弑君,大逆不道,千刀万剐,诛灭三族!”然而《晋书·荀勖传》却又记载:“成倅刑止其身,佑乃族诛,恐义士私议。乃免佑为庶人。”

钱镠铁券,来源/中国国家博物馆

可见有很多人就算是被判了“夷三族”之罪,也有获得豁免的机会。最典型的就是上面提到过的北魏 “国史之狱”事件,清河崔氏崔浩既然受到了“夷五族”之灾,那么到了唐朝时期怎么又冒出来那么多清河崔氏名人,如崔群,崔颢,崔元综,崔国辅……可见虽然是导致灭顶之灾的“夷五族”之罪,依然还有很多人可以得到豁免。这么想来,“诛九族”应该也是同理。

而随着时代的发展,对于株连罪的反对声音不断增强。到了清末新政时期,中国法学界开始着手修订传统法律,以期与现代法制接轨。在沈家本、伍廷芳等人的推动下,1911年修订的《大清新刑律》正式宣布废除连坐制度,至此,这项在中国存在了两千年之久的残酷刑罚,正式被废止了。

参考文章:

【1】《史记》 司马迁 中华书局。

【2】《晋书》 房玄龄 中华书局。

【3】《资治通鉴》 司马光 中华书局。

【4】《唐律疏议》 长孙无忌、褚遂良等 中华书局。

【5】《明史》 张廷玉等 中华书局。

(本文系“国家人文历史”独家稿件,作者:郭歆)

听听就好,诛九族想想也不可能,最多只能拿对方亲属比较近的凑人数,对方要是真的家族庞大还能让你轻松拿捏。一个人交际圈在小也有数人,这数人又有圈子,真让诛九族算得灭一个村子了,当村长的圈子又小吗?你可以说他是被牵连的,别人不会替他报仇,可能吗?根本不可能的,人人自危这个词就用的挺好的,历史上真正的诛九族也就是对付关系比较近的凑人数,真做到的几乎没有其实也没必要不然统治者他自己就受不了。

正史上就没有诛九族的,正常就是夷三族,九族起码连带几万人,可能吗

那有些连面都没见过的都死于非命[得瑟]

夷三族应该是有。诛九族除非是国仇家恨,要不然杀这么多人就不可能。古代有喜欢联姻,特别是贵族官员之间,杀这么多人有地位的人不可能的

九族就是父族母族妻族的上下几代,没有什么圈子朋友之类的连带,你们怎么凑出几万人的[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

我觉得诛九族不现实就拿谋家为例子他们家没出名的时候门可罗雀哪来那么多亲戚理都不理你当地县太爷都不知道!

株九族就是夷三族的细化,父族四代就是一个高祖父以下的所有人口或者所有男丁以及他们的配偶和后代、后代的配偶。

李善长还有一个儿子存活!付友德还有二个儿子在云南那边当官!死的只是付友德和在南京的二个儿子!朱元璋被黑了!虽说杀了将领,但是也不是全杀完了,都会留一两个,朱元璋只是清除对皇权有危险的人,他又不是暴君,无缘无故的杀人!

养的猫狗都给你杀绝

古代这么做,是为了互相监督不要犯罪。毕竟古代的亲戚都是住附近的,互相经常往来。

在线离婚

把招商侯昊中欧葛兰全部诛九族

好处轮不到,砍头轮到了,见鬼

在古代这个九族三族从来就不可能认真执行的!这种家族都有很多盟友朋友,用人顶替,偷梁换柱,这都很正常!杀全家的都是乱世!平常时候大家族总会留下一两个血脉当做后手!有名的赵氏孤儿,仅仅只是赵家主支被灭,但还是留下了一个孤儿!

戏曲演绎里有,真实不太可能诛九族,要是一品高官三公九卿的,一两整个村子的人都不够凑数

明朝三大案,哪个不是几万人?就算后代有逃出生天的,但没有了身份地位,还不一样生不如死?

优秀的传统文化

博眼球的文章标题

也就是波及关系近的亲族

诛灭九族,就是给你家有血缘关系的人全杀

逃的多了去了。

荣华富贵时汤都没喝上一滴,倒霉了却要奉上一家人的头,你说冤不冤?

九族指上下内外三族,古代实际的是同姓直糸九族群,内九世,其实也就直5代内,旁糸不是。5.6代同堂的全部干掉。

我大明可以诛十族[得瑟]

文字写的的实际干的,往往不是一回事

九族里面没有远房亲戚

大把逃出去的

发配,或沦为官奴。自己选

方孝孺可是被诛了十族