恐龙究竟是怎么灭绝的?

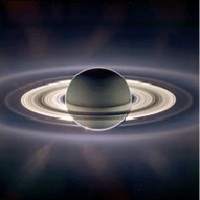

七十年代末,地质学家Glen Penfield在尤卡坦半岛从事石油探勘工作时,发现了一个巨型陨石坑,直径达180千米,并且在此处发现了冲击石英、重力异常、玻璃陨石等证据,而同位素检测显示,这个陨石坑形成于6500万年前。

同时全球同期的K-T界线中也发现了高含量的铱,这种在地球上很少却在陨石中常见的元素,也证明了同时期曾发生过规模空前的小行星撞击,而加勒比海沿岸也发现了大型海啸带来的杂乱岩石沉积层,而在此K-T界线后,恐龙化石就此消失!

所有的证据都表明这次小行星撞击导致了恐龙灭绝,不过得克萨斯大学奥斯汀分校的科学家最新研究却有些出人意料,因为小行星撞击并不是恐龙灭绝的原因,真正的终结者是大气层!

恐龙灭绝:是因为寒冷!

一篇在《美国国家科学院院刊》发表的论文揭示了这个过程,得克萨斯大学奥斯汀分校的科学家们,在墨西哥湾1600米深处提取的岩芯混杂了很多木炭和岩石碎屑,不过似乎这并不难理解,因为小行星撞击会造成天文数字般的能量释放,造成希克苏鲁伯的陨石坑的小行星直径约10千米,释放的能量超过10^14吨TNT爆炸当量!

相比之下,人类威力最大的核武器沙皇炸弹也只有5800万吨,即使未来的黄石公园喷发也只能达到10^12吨TNT当量级别,可想而知这颗小行星威力之巨大,因此它的冲击波扩散之处直接带来了火灾。

另一个次生效应则是大量地壳物质飞溅,犹如岩浆蛋,甚至有一些超过第二宇宙速度飞到了环绕太阳的轨道,因此小行星撞击引发了北美以及南美洲的大火。而接下来则是海啸,因为这颗小行星撞击的是尤卡坦半岛,刚好在海岸线附近,一半在陆地,一半在海中。

此次撞击引发的海啸是达到了千米级别,并且海啸能量衰减很慢,因此在墨西哥湾引发的海啸将会通过大西洋以及巴拿马海峡(此时地峡还没有形成)扩散到全球,因此引发的火灾被随后到达的海啸扑灭,并且通过海浪运动堆积到岸边。

得克萨斯大学奥斯汀分校的科学家就是挖到了这样的沉积层,这可能揭示当年撞击时候发生的很多细节,据研究显示,科学家计算出大约有3250亿吨的富硫岩石尘埃进入了大气层,这是后续引发恐龙大灭绝的一个重要因素。

这些硫化物尘埃遮挡了阳光,使得此后数十年内地球温度急剧下降,从而让地球进入了“核冬天”,天空中弥漫着撞击产生的尘埃,暗无天日,植物无法获取足够的阳光,最终生态链断裂,只有哪些对环境要求很低的小型动物才得以幸存,而大型的恐龙则早已灭绝。

恐龙灭绝另一说:全球气温飙升

早在2019年3月份,一篇发表于《化石》上的论文称,高温才是恐龙灭绝的最终因素,是不是非常矛盾?而事实上也确实如此,纽约州立大学的专家Page Quinton说在论文中称小行星撞击后短期内,大量的二氧化碳进入大气层,使得短期内地球温升超过5摄氏度,让原本就温暖湿润的白垩纪末期更加闷热。

但过程却和想象有些不一样,小行星撞击后数年内,地球被尘埃笼罩,阳光难以穿透地面,因此异常寒冷,而植物无法光合作用则纷纷死亡,在这数年内食物链断裂的恐龙已经纷纷倒毙,而随着尘埃的慢慢沉降,第一缕阳光到达地面开始,不可逆的温升就开始了!

二氧化碳允许可见光进入地球,却让地面反射的远红外波段无法逃离,就像给地球盖了床被子,热量积聚,越来越多,最终温室效应失控,这幸存下来的恐龙无法适应水深火热的日子。

历史正在重演:人类正面临着类似的窘境

一个比较有意思的话题是,人类自工业革命以来排放的二氧化碳,也正快速形成温室效应,而从目前的速度来看,温室效应随时都可能失控,甚至已经失控。

希望人类不会成为地球上第一个被自己瞎折腾而灭绝的物种。

外星人觉得恐龙没有进化潜力,招来小行星洗牌重新开始

6600万年前,地球只有一块叫盘古大陆的洪荒世界,是为太古时代。此时灵气浓郁,后来龙凤大劫。凤族自爆灭龙族,导致洪荒破碎,灵气混乱。洪荒渐渐破碎为九州,为中古时代,巫妖两族兴盛,后来巫妖大劫,九州预加破碎游离,灵气渐渐稀薄。巫妖两族元气大伤,女娲造人族,人族兴盛,为上古时代,三清和西方二圣创教传法。后经封神大劫,灵气越加减少。待到西游大劫后,灵气日渐枯竭。及至明清,终于迎来末法时代,科技开始兴盛。

小行星撞击形成对冲伤,导致地球另一边的德干火山大爆发,形成德干高原比小行星的危害有过之而无不及。