在浩如烟海的中华大地上,人口的分布呈现出一幅颇为独特的画卷。那便是东边日出之地,人声鼎沸,西部辽阔大地,人烟稀少。“东多西少”的格局,不仅描绘出地理上的宽广,也映射了资源与发展的不均衡。如同古语所说:“人多地狭,不如地广人稀。”在这东密西疏的版图之上,西藏以其独一无二的存在,扮演着一个极为特殊的角色。

西藏自治区,这片被誉为“世界屋脊”的土地,人口总数仅为366万,这在中国众多省份中堪称凤毛麟角。要知道,这个数字甚至不及北京市一个中等规模区的人口总和。然而,西藏壮丽的山川和广袤的土地,却有着120.28万平方公里的辽阔。正如俗语所云:“一方水土养一方人”,西藏的每一寸土地都孕育着独有的自然和文化。

西藏的历史,就如其高耸入云的山脉一样,深邃而久远。自元朝时期起,西藏就已是中国领土不可分割的一部分。1951年,它实现了和平解放,而到了1965年,西藏自治区的正式成立,标志着它在中国宪法下享有自治权利。这片古老的土地见证了多少历史风云,又孕育出多少文化传奇,每一块石头,每一段河流,都有着不可磨灭的故事。

尽管人口稀少,但西藏的土地面积之大,可谓“一方水土养一方人”,在这片广袤的土地上,藏族及其他民族的兄弟姐妹们共同生活,共同守护这一方净土和文化的瑰宝。正如一句藏语谚语所言:“虽然羊群不如东方密,但山野的宁静足以抚慰心灵。”在这样一个地方,即便是人口最“少”的省份,其内涵的丰富和魅力却是无法用简单的数字来衡量的。

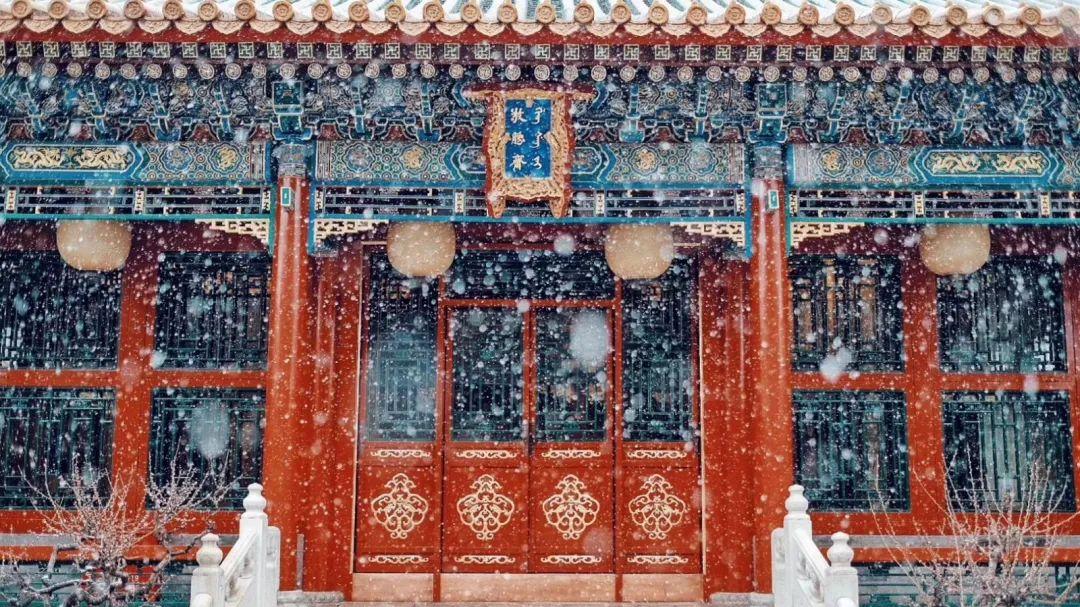

穿越历史的长河,我们被西藏那些伫立于天地之间的文化瑰宝所深深吸引。布达拉宫,以其宏伟的建筑群和丰富的藏式艺术品,如同一颗镶嵌在雪域高原上的明珠,代表了藏族文化的灵魂。它不仅是历代达赖喇嘛的冬宫,也是无数信徒心中的圣地。大昭寺同样承载着悠久的佛教历史,每年吸引着成千上万的朝圣者,绕寺转经,心怀虔诚。

“江山如此多娇”,西藏的自然景观更是举世罕见。纳木错湖,像是一面镶嵌在高原上的蓝宝石,清澈见底,波光粼粼,它不仅是中国最高的咸水湖,也是世界上海拔最高的大湖之一。而雅鲁藏布大峡谷,则以其蜿蜒曲折的河流和险峻壮观的峡谷景色,被誉为地球上最深的峡谷,吸引着无数探险家和摄影师。

珠峰大本营,这个地球最高峰的门户,是无数登山者心中的圣地。它不仅是挑战自我极限的起点,也是欣赏世界之巅壮丽景色的最佳地点。在这里,人们可以亲眼目睹“珠穆朗玛”的神姿,感受到那份“登高望远,胸怀大志”的豪情。

在这片神奇的土地上,除了藏族,还有门巴、珞巴等多个民族和谐共处。他们各自保有独特的民俗文化,如藏戏、堆绣、唐卡等,这些文化形式不仅为西藏增添了无限的色彩,也让世界得以窥见那份远离尘嚣、纯净而又神秘的美。俗话说,“百里不同风,千里不同俗”,西藏的多民族文化正是这句话的最好诠释,这里的每个民族都以自己独有的方式,讲述着一段段传奇的故事,吸引着人们前来探寻和体验。

西藏,这片古老而又充满神秘色彩的高原,正以其独特的魅力迎来越来越多的目光。旅游业作为西藏经济发展中的一颗璀璨明珠,正逐渐展现出它的巨大潜力。其原始自然风光和深厚的文化底蕴,已成为吸引国内外游客的强大磁场。正如一句话所说,“美丽是自然的天赋,也是历史的馈赠”,西藏的旅游资源既是大自然的恩泽,也是历史的赠礼。

旅游业的发展对于西藏而言,不仅仅是经济增收的途径,更是文化传承与交流的桥梁。游客的到来带动了当地的饮食、住宿、交通等相关行业的发展,也促进了民间艺术与手工业的繁荣,这对于推动西藏经济和文化的全面发展起着不容忽视的作用。

然而,挑战与机遇如影随形。西藏特殊的地理位置和高原环境,给交通建设和旅游服务带来了不小的挑战。高原反应、气候变化等因素也限制了游客的体验和流量。如俗话所说,“路遥知马力,日久见人心”,要想充分挖掘旅游业的潜力,就必须持续改善基础设施,提升服务质量,让游客的旅行体验更为舒适和安全。

未来的发展蓝图已然清晰。西藏旅游业的规划展望着更加完善的交通网络,更加丰富的旅游产品,以及更加深入的文化体验。通过科学规划和可持续发展的策略,西藏旅游业将向着更高的目标迈进,让世界更加了解和接近这片神奇的土地。正如那句古老的藏语祝福,“藏地无边,福泽有情”,西藏的未来将被更多的人所珍惜和期待。