新中国的诞生,是由无数革命英烈用鲜血和生命铺就的。在这些可歌可泣的英雄人物中,开国上将是最为瞩目的群体。他们或呼啸疆场、扫荡敌寇,或指挥若定、运筹帷幄,都是民族独立的奠基人。

众所周知,新中国一共有57名开国上将,但在1955年首次大规模授衔时,只有55人获此殊荣。其余两人是后来补授的,一位是因工作问题推迟的李聚奎,另一位则是一度被毛主席亲手划掉名字的王建安。

这位来自湖北黄安的普通农家子弟,何以被毛主席"点名"削减军衔?他经历了怎样的坎坷而最终获得应有的荣誉?

王建安少小离家,在地主家里做短工、受尽凌辱。他利用工作间隙偷学识字,立志有朝一日报复仇恨。16岁时,王建安学会了武功,回乡将那暴虐地主的房屋付之一炬,随后便加入了当地的农民运动。

1927年,王建安加入中国共产党。次年,他参加了"黄麻起义",为鄂豫边苏区的创建贡献力量。在这一过程中,他不断升迁,从普通战士一步步成为连长、营长。

后来,王建安跟随红四方面军辗转长征,历尽艰难险阻,于1936年到达延安。在"抗大风波"中,他一度被牵连其中,险些引发流放。所幸最终这一风波得到了控制和平息。

抗日战争全面爆发后,王建安几次在战场上建功立业,尤其是在川陕苏区反"六路围攻"时期,他临危不惧、指挥有方,赢得了上级肯定。战后,他被晋升为红四军政委,与许世友一同战斗驰骋疆场。

虽然许世友和王建安是老战友,但二人之间确实存在一些隔阂和嫌隙。这要从"抗大风波"说起。当时,一些人将许世友诬蔑为张国焘在抗大的"代言人",许世友为此愤而吐血。他还计划率部撤离延安,奔赴大别山或四川打游击。

王建安起初赞同许世友的做法,但后来意识到这种行为将引起极大的误会和隔阂。于是,他毅然向上级报告了此事。许世友等人虽然最终没有遭到处分,但许世友自那以后便将王建安视为"告密者",两人的关系遭到了严重破坏。

直到解放战争最后阶段的济南战役,在毛主席的斡旋下,许世友和王建安才重修旧好。在这场战役中,许世友任总指挥,王建安为副手。虽然二人均在战斗中受伤,但他们仍然密切配合,最终取得了济南战役的彻底胜利。

1942年,陈毅调任山东军区司令员,王建安是他的副手。在一次作战会议上,两人就是否应追击溃敌展开了激烈争论。陈毅主张趁热打铁,全力追击;而王建安则建议先行休整,顺利转移。

双方争执不下,气氛骤然紧张。情急之下,王建安甚至拍着桌子大声质问陈毅。尽管最后还是采纳了陈毅的意见,但王建安的"骄横"行为使得毛主席对他留下了"骄傲自满"的印象。

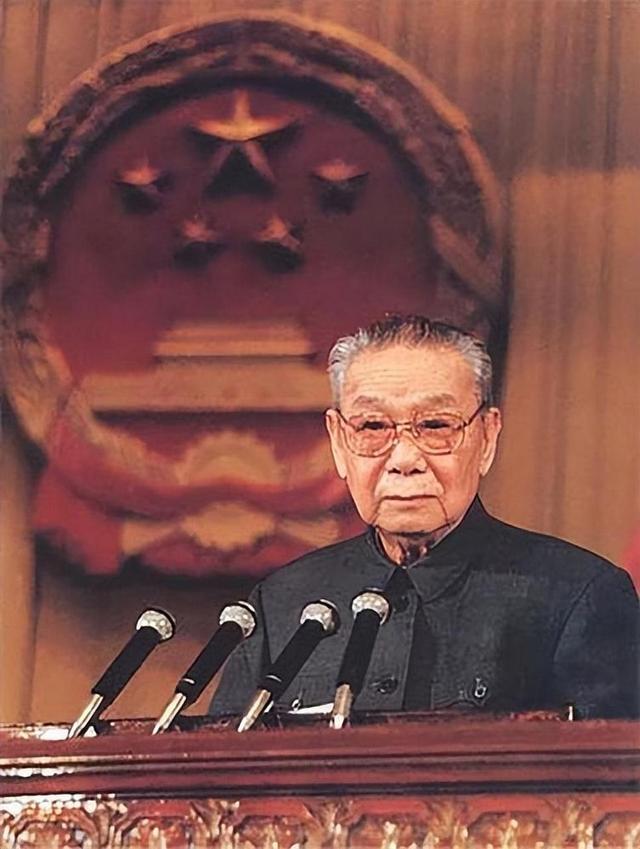

1955年,最高军事领导层拟定了新中国开国上将的名单,共57人次。然而在最后一步的审阅时,毛主席竟亲笔在王建安的名字旁批注了"骄傲自满,降一级"七个字。

毛主席的这一批示源于多年前的一些印象。虽然主持评衔工作的罗荣桓也曾力荐王建安,但在毛主席的明确意见下,王建安最终落选,名字被划去。

幸运的是,王建安的老战友和部下纷纷为他求情,诉说他高尚的品德和丰功伟绩。包括许世友在内的多人联名上书,终于引起了毛主席的重视。经过反复权衡,毛主席于1956年为王建安"重新正名",授予上将军衔。

王建安深知生死有命,功名浮云。临终前,他吩咐妻子牛玉清,死后不得摆放太多虚饰:"不开追悼会、不通知好友、不组织送别、不请人主持火化,只要将骨灰撒在黄安乡土就行了。"

王建安去世后,牛玉清一一遵从他的嘱托,只为老人举行了一场简朴的家祭。军中好友们一时间竟无人知晓,直到数月后才获知这痛心消息。可令人扼腕的是,就连王建安的儿子也未能及时赶回,与父亲见最后一面。

一生戎马、扫除外强,晚年淡泊名利,这正是王建安革命人格的最好诠释。他虽离世多年,但崇高精神必将永远铸就华夏文明的精神丰碑。

历经磨难、革命沉浮,最终成为新中国的戎马元勋,王建安用自己的一生完美诠释了一名共产党人无私奉献、革命乐观主义的崇高品格。虽然平生戎马,晚年却遵从遗嘱,安息于乡土之中。这份淡泊名利的高尚情操,正是新中国精神的孕育之源。

值此新时代,我们更应铭记英烈先辈的光辉形象,汲取他们的革命品质和坚韧意志,为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。