在之前的文章,我们讨论过全球大洪水,知道在几千年前地球上曾经发生一场淹没全球的洪灾。这场大洪水冲刷各个大洲,横扫了所有大陆,没有上方舟的陆地上所有的动植物几乎全部毁灭殆尽。

也许你会问:如果陆地的动物都被灭绝,那么海洋的鱼类也是同样的命运吗?洪灾时海洋盐度发生变化,鱼类能否在盐度变化的海水中继续生存呢?

要知道大洪水期间发生大规模火山喷发,大量的蒸汽喷出地表,同时地下熔岩喷出时形成的热水和炽热蒸气,能把地表和岩层的矿物质溶解,并随水流汇入大海。此外,大洪水冲刷地表,对陆地形成明显的侵蚀作用,汹涌的洪流携带着大量的矿物盐,使海水的盐度增加。

那么,原来生活在淡水的鱼类能否在这种盐度较高的海水中生存呢?

如果你喜欢养鱼,应该知道不少淡水鱼也不能生活在盐分高的海水中。淡水鱼处于在盐水中时,水的渗透压低于鱼体内的渗透压,所以水会从它的体表逐渐渗入,鱼类需要不停排水才能保持平衡。如果把淡水鱼放到海水里,由于水的盐度过高,鱼儿仍不断排水,最终它会因失水而亡。

同样,很多海水鱼不能在淡水中生存。当它们生活淡水环境,淡水的渗透压比鱼体要低,所以水分会不断渗入,而身体无法排水的海鱼就会被胀死。

那是否意味着大洪水期间,在盐度发生改变的水中,鱼类(淡水鱼和咸水鱼)都无法生存呢?当然不是。

按照大能者的吩咐,只给陆地动物以一公一母的形式留种,没有提到要保存鱼类。而现在海洋有大量鱼类,显然鱼类等海洋生物并没有在大洪水中全部死亡。当时鱼类是怎样在盐度改变的水中存活下来的呢?

并非所有海洋生物都无法适应盐度变化

科学家发现,部分海洋生物还能在盐度差异较大的环境中生存,尤其是生活在河湾和某些湖泊的生物品种。比如海星可以忍耐比正常海水盐度低16%-18%的环境。藤壶可以忍受少于正常海水盐度的十分之一的环境。

而具有迁徙能力的鱼类能够在海水和淡水之间穿梭,对不同盐度环境的适应能力更强。

比如中华鲟,它是一种底栖鱼类,生活在水底,其食性比较窄,主要吃行动迟缓的水底动物,在海洋中也会捕食其它鱼类。中华鲟有洄游的特性,平时生活在海中,到了繁殖季节,会洄游到淡水中产卵,幼鱼长大后则会携带它们入海。

鳗鲡也是一种盐度环境适应能力强的品种,它的外形很像蛇,平时栖息在淡水的江河、湖泊、水库等地,一般是昼伏夜出。它们在成熟后,从淡水水域游到海中进行产卵,卵孵化后的小鳗鲡随着海洋漂流,最后进入河口,然后再回到淡水水域中。

听过大马哈鱼吗?它是一种凶猛的肉食性鱼类,跟上面的两种鱼一样,也具有洄游的特性。其幼鱼会在海洋里生活3-5年,成熟后回到江河进行产卵,所以大马哈鱼在淡水和海水中都能生存。

类似的例子还有不少。由此可知,很多鱼类品种能够同时在淡水和海水中生存。

另外,洪水之后,有证据表明鱼类的品种发生特化的情况,即同一种鱼出现了咸水和淡水两个品种。例如中华鲟能够在咸水和淡水之间迁徙,但西伯利亚鲟鱼(鲟鱼的另一个品种)则只能在淡水中生存。

这种情况在我们身边也有不少例子。

鲈鱼是人们经常食用的鱼类。它分淡水和海水品种,淡水鲈鱼体长侧扁,呈纺锤形,其鳞片为银白或淡黄色;而海水鲈鱼的体型粗而长,鳞片粗糙。

现今许多鱼类家族都有淡水和咸水的品种,就说明在大洪水时期,大部分的鱼类都有耐盐的能力,能够适应海中盐分大幅度的变化。后来,有些鱼类品种在自然选择的过程中,它们逐步丧失了耐盐的能力,特化成只能生活在淡水的鱼类;而有些则丧失了身体排水的能力,只能生活在海水中。

其实,许多鱼类一开始都能生活在盐度范围较广的海水中,之后经过特化,变成只能生活在淡水或者在海水中。这种现象并非是获得能力,而是丧失了某种能力。这不是进化,而是退化。这种能力的丧失有可能源自突变,它或许在特定环境中存在优势,因为可以减少能量的消耗,例如某些没有视觉能力的鱼在水下洞穴中比正常鱼类更具生存优势。

有相当部分的鱼类能适应有别于其栖息地的盐度变化。许多水族馆都会利用它们这方面的调节能力,把咸水和淡水品种放在同一环境下展出。只要水的盐度能逐步变化,那些鱼类便能慢慢适应过来。换句话说,今天有许多鱼类品种,在其整个生命周期里,都拥有适应咸水和淡水的能力。

当然,海洋生物并不是全部都以鳃呼吸,还有一些是用肺呼吸的海洋哺乳动物,如海豚和鲸鱼等品种。在大洪水泛滥期间,其生存能力要比鱼类强,因为它们不需要依赖清洁的海水来获取氧气,因而受到盐度变化的影响要少很多。

大洪水对海洋生物的影响

首先,大量海洋生物在大洪水中死亡了。尽管它们不像没有上方舟的陆地动物那样被彻底灭绝,但是当时海洋环境的改变会大幅影响鱼类的健康和寿命。

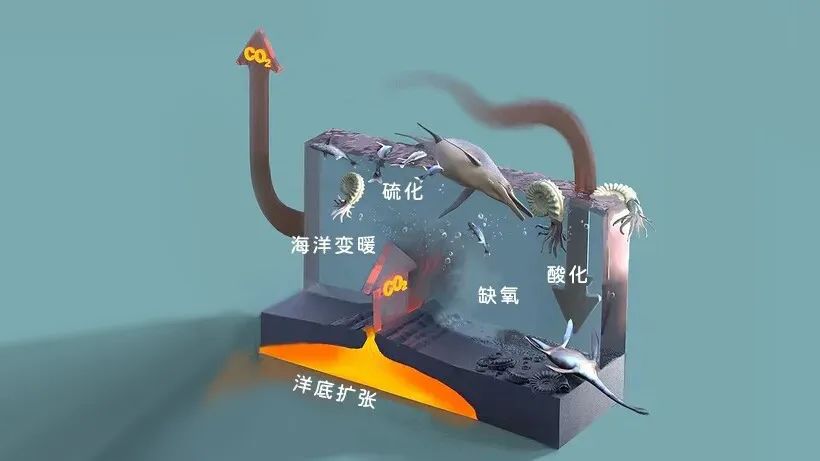

洪水在冲刷陆地时,会把地表大量的沙石泥土一并卷到水中,最终流入海洋,在沿海地区尤为严重;大量海底火山所喷出的火山灰和有毒气体会导致海水更加混浊和致命。这对以鳃呼吸来获取氧气的鱼类来说是一场灾难,在混浊的水中,鱼鳃被大量固体细微颗粒堵塞,造成鱼类缺氧死亡;还可能会被有毒的海水所毒死。造成大量生活在海底的生物灭绝,如三叶虫。

另外,洪水期间大量海底火山同时喷发,会令海水升温,栖息在海底火山带附近的鱼类也会因海水过热而死亡。我们想想目前横亘在数个大洋底部那数万公里长,数百公里宽的火山带,就可以想象当时有多少海洋生物在海底火山集体喷发时死亡了。

其实,目前我们找到的动物化石中,有95%都是海洋生物化石,包括大量的贝壳和鱼类。这些都诉说着过去曾经发生了一场毁灭全球的大洪水,不仅所有没有上方舟的陆地动物由此死亡,还有大量海洋生物(鱼类)死亡。那场洪灾浩劫中只有少数海洋生物绕幸逃生,而今天我们看到的各种鱼类正是它们的后代。