金彩是指一种采用黄金色釉上彩作为装饰的制瓷手法。黄金这种贵金属自古就在人们心目中具有极其高贵的地位,自然也少不了用它来装饰瓷器。一般情况下,我们根据器物上的金彩特征就可以大致判定出其制作年代范围,接下来为大家介绍一下。

唐宋元明金箔装饰

唐代已有金彩彩绘陶俑,但数量极少。宋代以后用金彩作装饰的瓷器数量逐渐多了起来。宋周密《辛酉杂识》续集上卷载:“金花定碗,用大蒜汁调金描画,然后入窑烧之,永不复脱。”传世品有黑釉、酱釉金彩定器。

但宋代金彩瓷器总体来说仍是少数。究其原因,很可能这时的金彩加工工艺,还不属于陶瓷加工工艺的范畴,应当是由当时的金铺负责加工,属于另外一个行当。因为我们在古窑址中很少发现金彩瓷片,倒是在古墓葬、古窖藏、古文化遗存中时有发现。

采用金箔装饰瓷器主要有两种方法。一种是贴金,一种是戗金。

明代的《天工开物》中记叙过金箔的制作过程:“凡色至于金,为人间华美贵重,故人工成箔而后施之。凡金箔,每金七厘造方寸金一千片,粘铺物面,可盖纵横三尺,凡造金箔,既成薄片后,包入乌金纸内,竭力挥推(椎)打成。”

贴金是用毛笔直接蘸胶液在瓷器表面书写或描绘图案,待胶液半干时将金箔粘贴上并压实,胶液干透后再用硬毛刷将图案之外的金箔刷掉,只留下涂胶处的金彩图案。

戗金是使用坚硬的工具在釉面进行錾刻,然后再在錾刻的沟槽内填胶、贴金,待胶液干透再将沟槽外的金箔去除。

无论是前者还是后者,古人都离不开用胶液粘帖金箔,他们到底用的是什么胶液,众说纷纭,有说用大蒜汁的,亦有说用生漆的,至今还只是一个未解之谜。贴金箔用的胶,都是有机物质,几百年后的今天已经大部分解,加之涂层很薄,留者甚少,非高科技手段无法破解。这时的金彩牢固度较差,保存至今者多数已剥落殆尽,只剩痕迹。

由此可见,因为金箔装饰工艺成本高,实用性差,所以当年采用者就寥寥无几,保存下来的更是少之又少,均为国宝。从严格意义上讲,这时的金彩加工工艺还不属于陶瓷工艺中的彩烧工艺,倒与金漆镶嵌类似,从属于陶瓷制作以外的后期深加工。

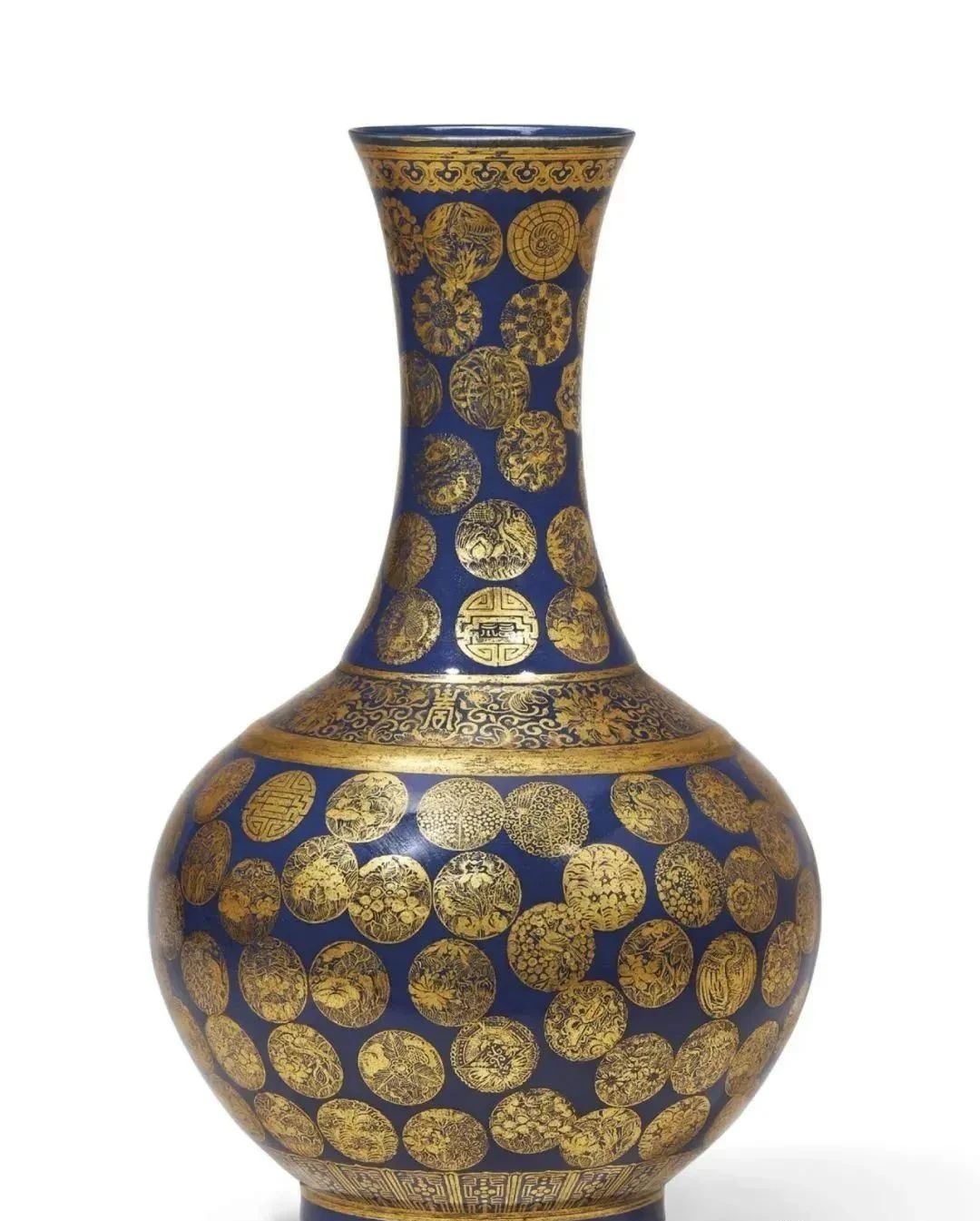

清代本金装饰

清代康熙时期,御厂开始运用一种新兴金彩工艺,把金粉溶于胶水中,然后用绘笔描画瓷器纹饰,俗称“描金”,这便是本金装饰。

康熙五十一年(1712),耶稣教传教士昂特雷科莱(殷弘绪)给奥日神父信件中曾提到景德镇金彩的调制方法:“要想上金彩,就将金子磨碎,倒入瓷钵内,使之与水混合直至水底出现一层金为止。平时将其保持干燥,使用时取其一部分,溶于适量的橡胶水里,然后掺入铅粉。金子和铅粉的配比为三十比三。在瓷胎上上金彩的方法同上色料的方法一样。”

这种使用金粉绘制的金彩经低温烘烤,然后用玛瑙棒或石英砂磨擦,能够发出金灿光泽,达到镀金效果。与以往的金箔贴金相比,描金图案更加细致生动,金粉与器物结合越发紧密,不易脱落。

晚清民国洋金装饰

1830年,德国人居恩创制出“金水”,即将黄金溶解于王水(浓硝酸与浓盐酸按体积比1∶3配制的混合物),然后绘画。这种金彩制作方法大约在1840年鸦片战争时传入中国,并应用到景德镇瓷器制作中,被称为洋金工艺,又称:亮金或金水。

官窑中的“金彩”就介绍到这里了,你了解了吗?

(原文转载自网络,如有侵权请联系删除。)