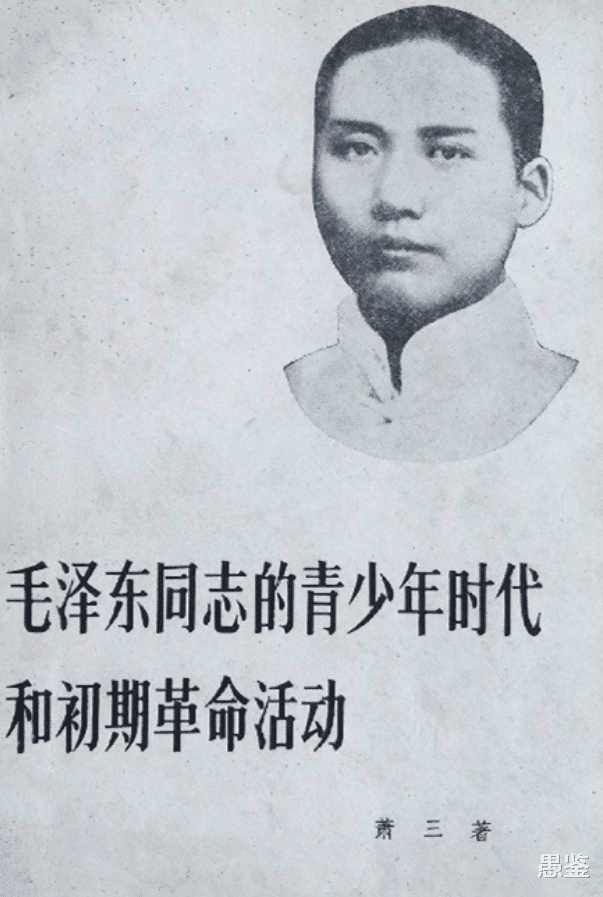

1943年,中共中央秘书长任弼时找到作家萧三,希望萧三能够给毛主席写一本传记。遗憾的是,毛主席却不同意这样做,甚至多次拒绝挚友萧三为他写书立传的请求。

那么,萧三是如何成为毛主席的挚友的,为什么毛主席拒绝为自己写书立传,最终萧三是如何完成中国第一部毛主席传记的?

萧三,中国近代著名作家,1989年出生于湖南湘乡市,原名萧子瞕。萧子瞕的哥哥是萧子升,萧子升和萧三在青年时期和毛主席交往密切,和毛主席一起创办了新民学会。

1907年,萧三考入东山学堂。东山学堂的前身是东山书院,在湖南有着非常高的名气,在这里执教的老师也都是当地的名师,能够在这里求学的,大都是青年才俊。

1910年,毛主席也进入了东山学堂求学,和其他人不同的是,毛主席不是考进来的,而是他写的一篇名为《言志》的文章得到了东山学堂校长的认可,毛主席因此被破格录取。

对于毛主席来说,这是一个非常好的求学机会,不过也出现了一些麻烦。在东山学堂读书的学生,大都是一些富贵人家的孩子,因此有许多学生看不起外乡来的毛主席。

因此,基本没有人愿意和毛主席主动交往,毛主席也就没有什么朋友。根据毛主席的回忆,在东山学堂求学时,他有两个挚友,其中一个挚友,就是后来成为作家的萧三。

萧三的父亲是萧岳英是东山学堂的老师,他十分欣赏毛主席的才华,因此他教导萧三说,要多和毛主席交往,不要和别的同学一样疏远毛主席。

其实早在父亲教导萧三之前,萧三就已经和毛主席建立了较为深厚的友谊,每当有同学故意嘲笑毛主席时,萧三就会挺身而出为毛主席出头。

渐渐地,萧三就和毛主席成了非常好的朋友,在毛主席的心中,萧三就是他的挚友之一。

1911年,毛主席离开了东山学堂,前往湖南长沙求学,巧合的是,萧三也到了长沙,他们先后考中了湖南省第一师范学校,再次成为校友。

到了1918年,新文化运动已经在全国范围内掀起热潮,湖南省是响应最积极的城市之一,毛主席认为这是创建组织的好机会,因此带着萧三、萧子升等人一起成立了新民学会。

新民学会创立后,毛主席认识了许多志同道合的朋友。在北洋军阀的溃兵准备攻击湖南省第一师范学校时,毛主席和新民学会的成员挺身而出,用智谋击败了4000多名溃兵。

这次事件在当时产生了非常大的影响,毛主席本人也因此和革命产生了更为密切的联系。

可惜当时的革命力量太弱,局势也错综复杂,最终毛主席不得不和新民学会的成员分道扬镳,各自寻找救国救民的道路。

为了躲避反动派的追捕,毛主席辗转多处,却始终没有离开中国。萧三则不同,他为了躲避追捕,索性直接去了苏联,凭借着过人的才学,萧三成了一位著名的国际诗人。

1943年,时任中共中央秘书长的任弼时找到毛主席的挚友萧三,希望萧三能够给毛主席写一本传记。可是当毛主席知道这件事后,却坚决表示不让萧三写。

那么,毛主席为什么不让萧三写传记,最终这本传记是如何完成的呢?

在苏联生活的这段时间里,萧三虽然过得还算不错,但是他无时无刻都在思念家乡,一直想要找机会回到中国。

遗憾的是,因为当时中国内部的局势不稳定,即便建立了抗日民族统一战线,可是蒋介石还是想着法地削弱中国共产党的实力。

在这样的背景下,萧三是不敢轻易回国的,如果被蒋介石盯上,后果是相当严重的。

直到1939年,萧三才找到了合适的机会,这一年,萧三在相关组织的带领下,一路辗转来到了革命圣地延安。

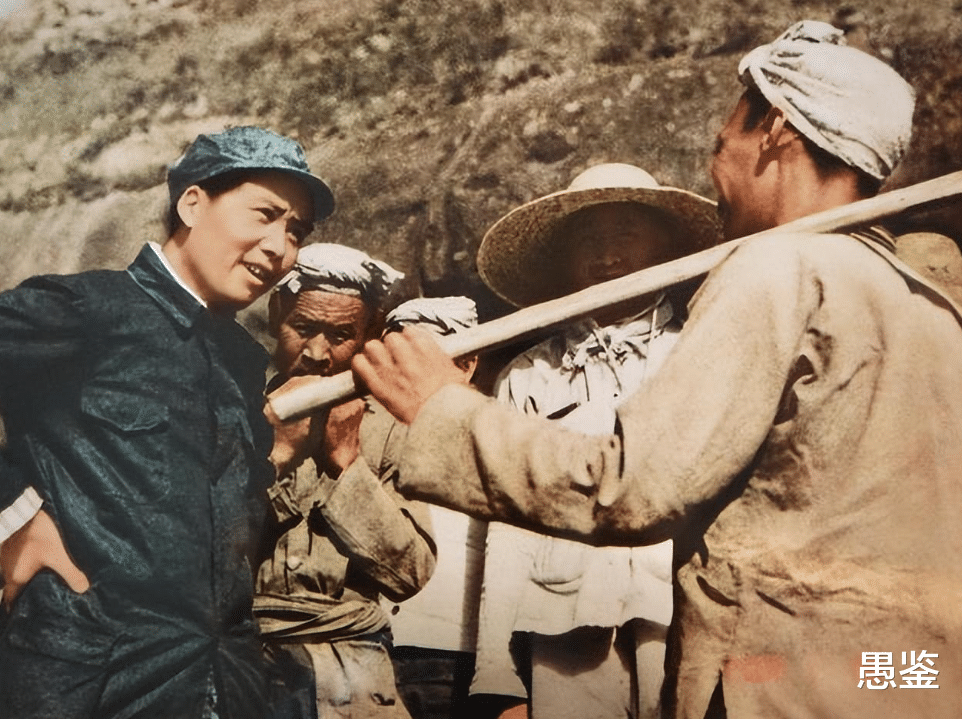

得知挚友萧三到了延安,毛主席也很激动,在百忙之中抽出时间和这位青年时期的挚友见了一面,晚宴时,两人都感慨万分。

毛主席接受过旧时代的教育,对文学有着浓厚的兴趣,中国古代经典文学,毛主席都是读过的,萧三也是如此,因此二人有着许多共同话题。

根据萧三的回忆,到了延安之后,毛主席一直很喜欢和他谈论《聊斋志异》,一聊就是很久,毛主席的许多看法令萧三受益匪浅。

像萧三这样著名的文学家,中央必然是会委以重任的,因此萧三很快就成了陕甘宁边区文协常务委员,同时还是鲁迅艺术学院编译部的主任。

在处理日常工作的同时,萧三还写了许多抗战文学,这些作品发表后,得到了许多同志的认可,起到了很大的宣传效果。

尤其是《第一步》这部作品,在延安乃至全国的文学界都产生了不小的影响,毛主席读过之后很是高兴,还专门写了一封信夸赞萧三的才华。

随着时间的推移,萧三在延安的名气越来越大,他是毛主席青年时期的挚友的身份也成为许多人谈论的话题。

因此,有不少同志向萧三打听毛主席青年时期的故事。时间一久,萧三觉得应该给毛主席写一本传记,以满足同志们了解毛主席的需求。

当萧三有这个想法的时候,毛主席五十岁的生日也马上到了,萧三觉得这是个机会,可以在毛主席五十岁生日前写出来,到时候当做贺礼送给毛主席。

这一想法得到了许多人支持,例如中央宣传部副部长凯丰、中共中央秘书长任弼时等,他们都认为这是一件好事情。

可是当毛主席知道这件事后,他却表示这样做不妥,不仅不同意萧三给他著书立传,就连五十岁生日这样重要的事情,毛主席也打算简办。

众人知道毛主席的态度时都有些错愕,尤其是萧三,他一时间没弄明白毛主席为什么要这样做,因此他非常疑惑,甚至直接找到毛主席询问缘由。

可是无论萧三怎么说,毛主席都不为所动,就在萧三绝望之际,事情却迎来了转机。

1943年,时任中共中央秘书长的任弼时找到毛主席的挚友萧三,希望萧三能够给毛主席写一本传记,以满足广大同志了解毛主席的愿望。

可是毛主席知道这件事后却极力反对,不顾萧三的多次劝说,硬是让萧三停下了撰写传记的工作。

那么,毛主席为什么极力反对,萧三最后是如何写完这本传记的?

就在萧三百思不得其解的时候,准备趁着毛主席过五十岁生日时做一个大宣传的凯丰也和毛主席发生了分歧。

在中国人的传统观念中,五十岁生日是非常重要的,一般人都会选择大操大办,就是那些不富裕的人家,也会尽力办得风光一些。

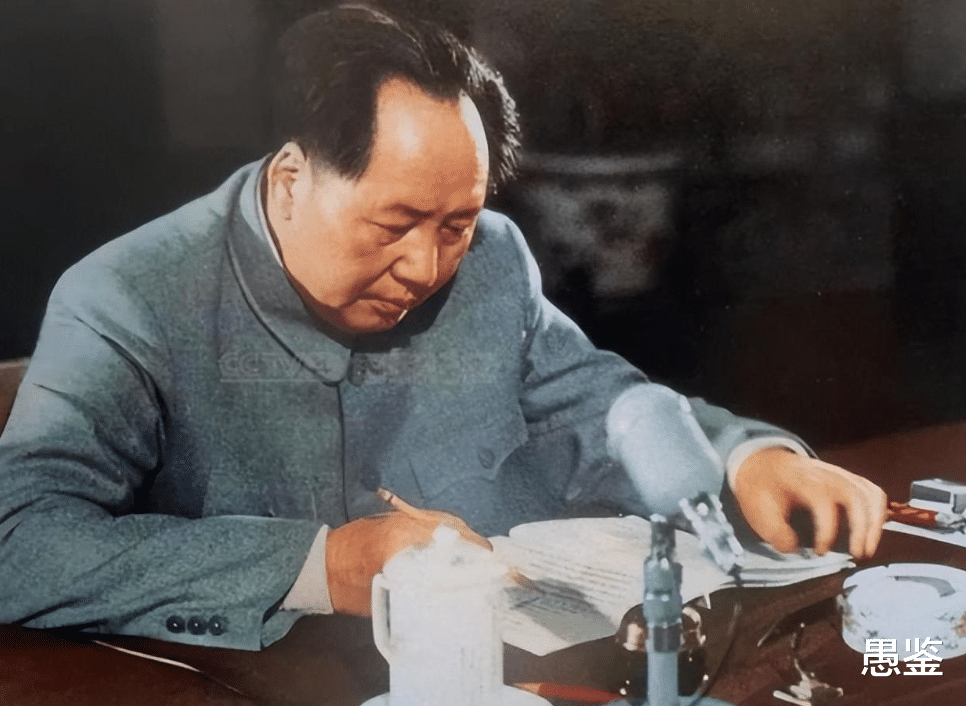

时任中央宣传部副部长的凯丰认为这是一个宣传毛主席的好机会,因此他写了一个详细的计划,并将这个计划上报给毛主席。

就在凯丰以为毛主席会对他大加赞赏时,毛主席的回信却给凯丰泼了一盆冷水,毛主席在信中说,不仅不应当祝寿,而且也不能搞宣传活动。

尽管毛主席给出了局势不允许的理由,可是凯丰依然有些不理解,但是毛主席既然不同意,那就只能简办了。

到了毛主席五十岁生日这天,来给毛主席祝寿的人并不多,大都是和毛主席关系很好的人,还有就是中央的领导人。

到了1944年,晋绥军区副司令员来延安看望毛主席,谈话间,才知道去年是毛主席的五十岁生日,这令他吃惊不已,这样的大事他竟然一点都不知道。

因为毛主席执意简办五十岁生日,所以萧三也不敢违背毛主席的意思继续写毛主席的传记,这份工作就暂时停下了。

不过萧三也不是一字未动,在毛主席要求他停止写作时,萧三其实已经写出了一个几万字的初稿。

当年在苏联发展时,萧三还用俄文写过毛主席的传记。后来,萧三根据之前的传记,将初稿不断润色,虽然没有发表,但是已经相当成熟了。

1944年7月,萧三决定将已经写好的毛主席传记的初稿发表在《解放日报》上,毛主席看到后劝说萧三不要再写,还让萧三将精力放在普通群众上去。

一段时间之后,萧三写的毛主席传记引起了很好的反响,群众都很喜欢萧三写的这本未完成的传记,希望萧三再继续写下去。

萧三很无奈,群众想要看,可是毛主席又不让写,这该怎么办?后来萧三再次找到毛主席,将具体的情况讲了讲,又提出了续写毛主席传记的请求。

毛主席思虑再三,他觉得既然群众有这个愿望,而且局势不像之前那么紧张,那写一写也没什么问题,因此不再阻拦萧三。

就这样,萧三写完了毛主席的传记,将一个真实的毛主席介绍给全国人民乃至世界人民。

这本传记不仅仅从多个角度展示了毛主席,产生了重大的政治影响,而且对于后世来说,也是一批珍贵的研究资料,以便后人了解到更加真实的毛主席。