1934年,毛泽东于曾对冯雪峰遗憾地说:五四时期在北京,弄新文学的人我见过李大钊、陈独秀、胡适、周作人,就是没有见过鲁迅。

直到鲁迅于1936年去世,他们始终没能见上一面。

虽然如此,这两位世纪伟人却惺惺相惜,互为知己。

鲁迅看完《沁园春·雪》后,说这首词“有山大王气概”,还曾托人送礼物给毛泽东。

毛泽东则说:鲁迅和我的心相通。并且还说:鲁迅是现代中国的圣人。

鲁迅和毛泽东这两位从未见面的伟人,他们之间存在哪些故事?

欲知详情,且看下文。

毛泽东知道鲁迅,是从阅读陈独秀主编的《新青年》开始的。鲁迅最初的一些白话小说和杂文,都发表在这本杂志上。

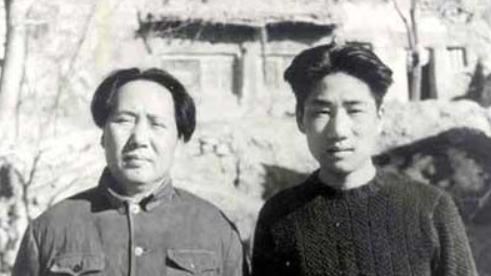

1918年8月,25岁的毛泽东第一次来到了北京,开始了自己的北漂生涯。

在老师杨昌济的介绍下,毛泽东去到北大图书馆当了管理员,并见到了李大钊和陈独秀。

李大钊、陈独秀和毛泽东畅谈后,发现毛泽东虽然不是北大学生,但思想高度和深度却远远超越同龄人。

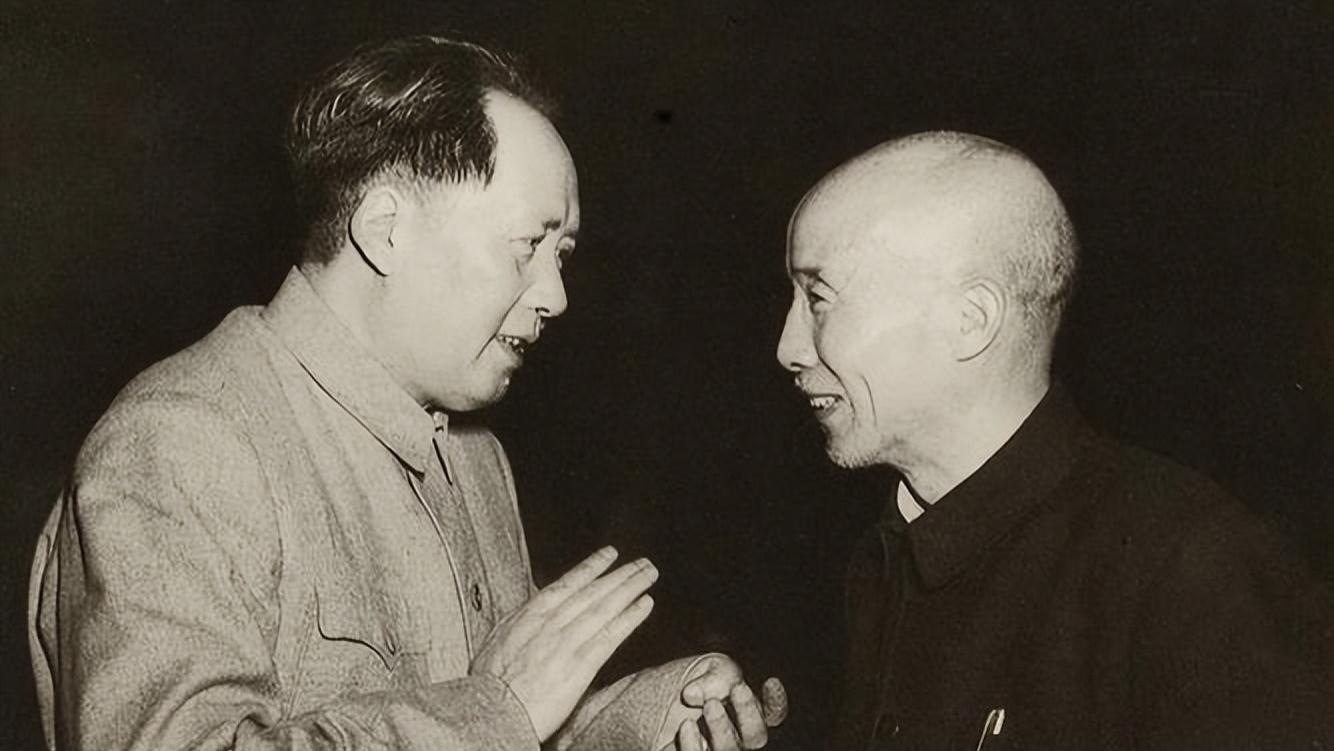

于是他们将蔡元培、胡适、周作人、梁漱溟等文化界名人介绍给毛泽东。毛泽东还专门跑到八道湾拜访,可惜那天鲁迅不在家,只见到了周作人。

五四运动后,毛泽东再次来到北京,此时鲁迅也听说了毛泽东的名字,可是他这段时间一直在住所创作,没有时间去北大。

当鲁迅再来北大的时候,毛泽东已经离开了北京,两人就这样擦肩而过。

毛泽东平生虽未与鲁迅谋过面,连直接的书信往来都没有,但他们二人却互相引为知己,有着非同寻常的思想默契。

这源于他们都植根于中国传统文化深厚的土壤和对改造旧世界的迫切愿望,源于他们要改变旧中国命运的共同追求。

在新文化运动的几个重要人物中,鲁迅的思想轨迹同毛泽东的主张颇为接近,毛泽东频繁在自己的著述中引用鲁迅作品。

在随后的10多年里,鲁迅的精神和风骨得到了越来越多革命者的强烈认同。

比如方志敏被捕后在狱中写下了十余万字的文稿,最初就曾想托付未曾谋面,却完全信赖的鲁迅保存和传递。

1935年10月19日,毛泽东率领中国工农红军长征到达陕北,与陕北红军胜利会师。

鲁迅得知消息后欣喜万分,起草了一封电报委托史沫特莱通过第三国际从法国转发到陕北。

电报内容如下:

“英雄的红军将领和士兵们,你们的英勇斗争,你们的伟大胜利是中华民族解放史上最光荣的一页!

全中国民众期待着你们更大的胜利。

在你们身上,寄托着人类和中国的未来。”

1936年2月,毛泽东率领东征抗日先锋军突破阎军封锁,踏雪而行顺利到达了山西省石楼县留村。

望着壮阔的北国风光,毛泽东提笔写下了《沁园春·雪》。

不久后,冯雪峰带着三个任务从陕北来到上海,其中一个任务就是沟通鲁迅和陕北的感情。

有一次,冯雪峰给鲁迅看了毛泽东在两个多月前写下的《沁园春·雪》。

鲁迅看完后赞叹道:有山大王气概。

鲁迅这样去赞叹,主要是为了突出毛泽东的豪气。

尤其值得注意的是,在得知陕北生活清苦后,鲁迅还特意从稿费中拿出100元,托冯雪峰买几只火腿送给毛泽东。

此外,鲁迅还送了一本精装本的《海上述林》,这是瞿秋白烈士的作品。

毛泽东看到这些礼物后,听到鲁迅的评价后,情不自禁地开怀大笑。

当时的红军历经重重封锁到达陕北,终于有了自己的山头。鲁迅可以说是真正读懂了毛泽东当时的心情,因此毛泽东才会情不自禁地开怀大笑。

毛泽东对鲁迅的评价深表赞同,表示鲁迅与他的心是相通的。

确实如此,尽管毛泽东和鲁迅从未谋面,但他们的心却是相通的。

他们都是诞生于黑夜中的启明星,都怀有俯首甘为孺子牛的决心,都想要肩住黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方。

1936年10月19日,鲁迅因病在上海逝世。

毛泽东悲痛欲绝,随后发表了一篇追悼鲁迅先生的文章。

他称鲁迅先生为“中华民族最伟大的文学家、热切追求光明的导师,献身于抗日救国的非凡领袖”,并要求为鲁迅先生举行国葬。

毛泽东还说:鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。

如此定义,足可以说明毛泽东对鲁迅推崇备至,远远超过对其他文化名人的评价。

1938年4月,鲁迅艺术学院在延安成立,毛泽东不仅题写校名、校训,并且还为之感慨而题词。

1940年1月,毛泽东在《新民主主义论》中把对鲁迅的评价推向了高峰,即认为:

“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。

鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。

鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

1942年5月,《在延安文艺座谈会上的讲话》中,毛泽东甚至倡导:一切共产党员,一切革命家,一切革命的文艺工作者,都应该学习鲁迅的榜样。

至于为什么鲁迅与毛泽东头像能够并列且成为第一次文代会的徽记,其原因在于,一是毛泽东对鲁迅著作的喜爱,二是毛泽东对鲁迅“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”人格的推崇,三是毛泽东对鲁迅“圣人”思想的敬重。

归根结底,即如毛泽东自己所言:我跟鲁迅的心是相通的。

毛泽东说:鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人。孔夫子是封建社会的圣人,鲁迅则是现代中国的圣人。

毛泽东总结鲁迅精神的三个特点:

“鲁迅先生的第一个特点,是他的政治的远见。他用望远镜和显微镜观察社会,所以看得远,看得真。

鲁迅的第二个特点,就是他的斗争精神。刚才已经提到,他在黑暗与暴力的进袭中,是一株独立支持的大树,不是向两旁偏倒的小草。他看清了政治的方向,就向着一个目标奋勇地斗争下去,决不中途投降妥协。

鲁迅的第三个特点是他的牺牲精神。他一点也不畏惧敌人对于他的威胁、利诱与残害,他一点不避锋芒地把钢刀一样的笔刺向他所憎恨的一切。”

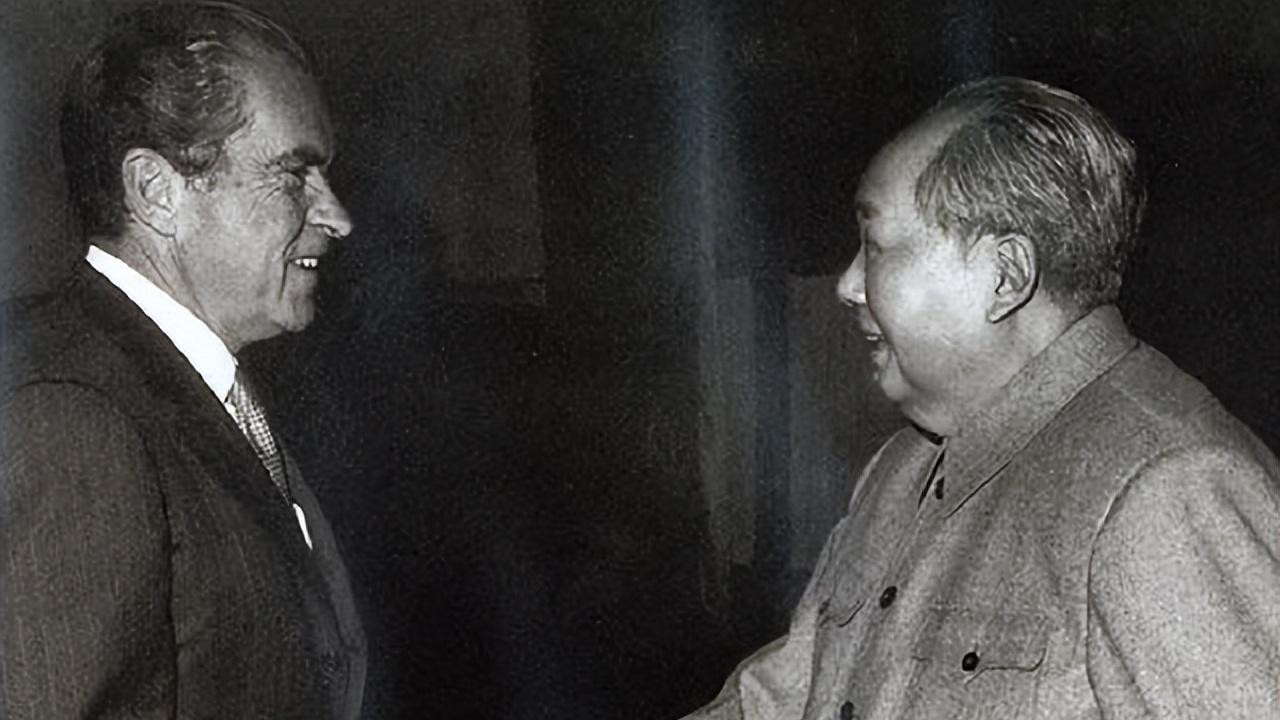

1949年7月2日至19日在北平(今北京)召开第一次文代会,大会把毛泽东和鲁迅的画像并列在一起作为大会的徽章。

新中国成立后,毛泽东一直高度评价鲁迅的历史地位,除继续肯定他是中国的第一个圣人

外,还赞誉他为马克思主义者。

1957年3月10日,毛泽东同新闻出版界代表谈话时说:鲁迅是真正的马克思主义者,是彻底的唯物论者。

像《狂人日记》《阿Q正传》这些作品,毛泽东不仅自己读,还推荐身边的人读。在延安时期,鲁迅的书对毛泽东来说就是精神食粮,为了看书,经常忘了睡觉。

1958年12月1日,被毛泽东誉为“劳动人民的红线女”的著名粤剧演员邝健廉,在武昌为出席中共八届六中全会的代表演出。期间,她请求毛泽东写几个字,毛泽东欣然挥毫写下了鲁迅的两句诗“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”。

这是毛泽东鲜有地引用他人文字题词,表达了他对鲁迅先生和所有为人民服务的人们最高的致敬。

1966年7月8日,毛泽东在韶山滴水洞所写的一封信中指出:

“我跟鲁迅的心是相通的。

我喜欢他那样坦率。他说,解剖自己,往往严于解剖别人。

在跌了几跤之后,我亦往往如此。”

1971年11月20日,毛泽东同武汉军区和湖北省党政负责人谈话时说:

“我劝同志们看看鲁迅的杂文。鲁迅是中国的第一个圣人。中国第一个圣人不是孔夫子,也不是我。我算贤人,是圣人的学生。”

毛泽东对鲁迅评价,着实称得上至高。

不知大家如何看待?感谢阅读,欢迎交流!