01

万万没想到,胖猫事件里第一个被处罚的人,竟然是一名23岁的泸州男子。

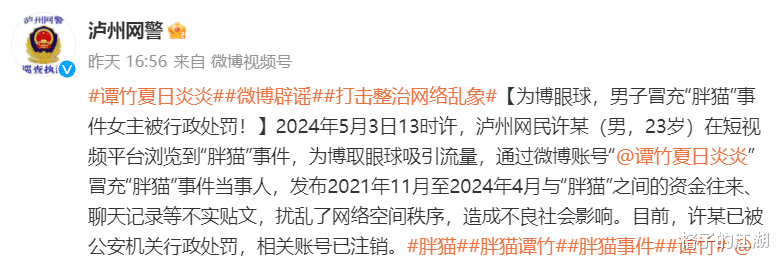

据泸州网警通报,当地23岁的网民许某,从全网热议的胖猫事件里嗅到商机,为了博取眼球吸引流量,将自己在某博上的名字改为“谭竹夏日炎炎”,摇身一变成了胖猫事件的女主。

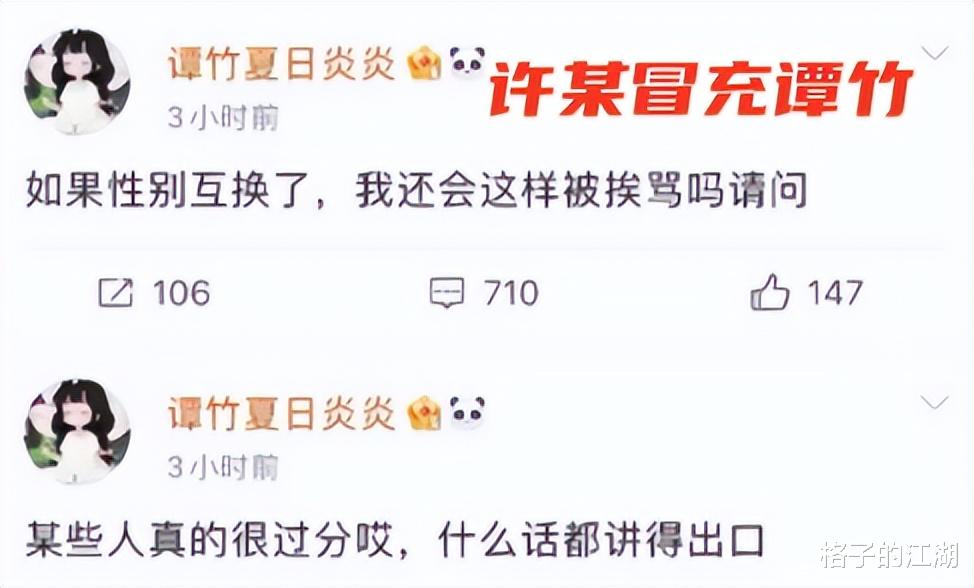

作为冒牌货的他,陆陆续续发布了许多自己与胖猫之间的资金往来、聊天记录等不实帖文,更是在网上隔空与一众网友互怼,他越是诉苦抱怨回怼,网友们则骂得越为激烈。

流量如潮水般哗啦啦向他涌去,众人的愤怒情绪俨然成为了他谋利的工具。

结果不言而喻,故意冒充谭竹蹭流量的他,因扰乱网络空间秩序,已被进行行政处罚,相关账号也已经被注销,而他本人也已经出镜公开向所有人道歉。

脸上的马赛克,算是警方为他留下的最后一丝体面。

但纵观整个胖猫事件,心怀鬼胎的又何止是冒充女主谭竹的许某,虚假的又何止是女主谭竹的账号,各种离谱的传言和假消息如雨后春笋般纷纷蛰伏在偌大的流量场,赚足了流量。

比如网传的“谭竹被打”,流传出来的图片明显不是谭竹本人,奈何一众没有辨别能力的人连真假都不问直呼解气至极,使得无数心怀鬼胎者直接趁势公然售卖起了相关视频。

最为荒唐的是,有人仔细进行对比提醒众人它是假的,有人寻着蛛丝马迹发现“谭竹夏日炎炎”像是一个冒牌货,忍不住提出一句质疑,结果就被认为是在替谭竹说话,替谭竹洗白。

几乎被喷成了筛子。

似乎对于相当一部分人而言,真相从来都不重要,他们只在乎自己有没有宣泄情绪的出口,借机蹭流量谋利的心怀鬼胎者是真的可恨,这些心甘情愿被当枪使的人也是真的悲哀。

完美印证了《乌合之众》里的一句话:

“群体会让每个人在其中的错误缩小,同时让每个人的恶意被无限放大。”

或许也正是因此,很多人能够明显感受到,胖猫事件随着舆论不断发酵早已变了味。

从起初的全网哀悼同情胖猫,发展到后来已经没有多少人在意事件本身,都在借机释放着自己的观点和恶意,看得人几乎视觉疲劳,深感头疼不已。

以至于流量的回旋镖已经反噬到了胖猫姐姐身上,人们不但批判谭竹,也在审判着胖猫姐姐,围绕在她身上的争议越来越大,某博评论区里的言语也越来越难以入目。

难以承受巨大压力的胖猫姐姐,不得已也只能选择关闭评论区,但相关话题里对她的审视和评判却依然如雨后春笋般不断冒出,“流量是把双刃剑”,在这里被体现得淋漓尽致。

02

鲁迅先生写过这样一句话:“其实,则趁机起哄之士,自古以来,数不在少的。”

这话一点不假,每逢有类似的热点事件出现,总有心怀鬼胎者乐衷于冒充当事人误导大众,有的故意将自己的网络名称改成当事人的名字,只要有人进行搜索,就能看到他们的账号。

诸如冒充女主谭竹的许某一类人则更为贪婪,直接大摇大摆在网上发声冒充起了当事人。

在“小学生秦朗丢寒假作业”事件里,网红“猫一杯”将虚构的段子编造成全网热议的社会事件,本就是一场彻头彻尾的谎言,结果竟然冒出来个自称是“秦朗舅舅”的男子。

他先是说得有模有样获得公众信任,见时机成熟,又大摇大摆开起了直播,当着万千观众的面脸不红心不跳地专门跑到书店给侄子“秦朗”重新买寒假作业。

演技堪称精湛,心理素质无比强大,直至警方通报出来,人们才恍然意识到自己被骗了。

在“上海女教师出轨高中生”事件里,同样有人冒充起了被全网谴责的“涉事女教师”,更有甚者直接借机开起了直播,面对观众的质疑,冒充者含糊其辞,只想骗局打赏。

谁能想到,一个出轨学生的女老师,一个被全网唾弃的存在,也能引得无数人争相效仿模仿,一个个不惜将网络名称直接改成“上海张老师”,生怕接不住这份天降的流量。

类似这样的事件,每一年都有。

这些冒充者躲在互联网的角落,睁着一双阴鸷的眼睛,瞧见类似的事件便一拥而上,利用公众的情绪赚足了流量和吆喝后便满意离场,最终受伤的只有被当成谋利工具的观众。

03

互联网时代,流量为王,利益至上,难免鱼龙混杂,不乏心怀鬼胎者混入流量的狂欢,利用人性的弱点无所不用其极的欺骗愚弄观众。

有人乐此不疲的冒充热点当事人蚕食流量,有人虚假摆拍刻意制造虚构的冲突博人眼球,还有人故意卖惨博取同情收割眼泪和打赏,赚得盆满钵满。

而很多人又对互联网上的繁杂信息缺乏基本认知和辨别能力,非常容易轻信,一次次被欺骗或是利用,也一次次贡献着自己真情实感,或是感动,或是愤怒、或是悲戚、或是眼泪。

没有人想要成为他人的流量客,没有人甘愿成为他人的谋利工具,更没有人喜欢被欺骗。

所以,越是面对的信息庞杂,就越是要保持清醒,越是面对的信息混乱,就越要提醒自己“让子弹再飞一会”,避免落入他人精心编织出来的情绪陷阱。

正如易中天所说:

“当一件事情发生后,第一要先学会弄清事实,这是‘真伪判断’,然后才能讨论对错,这是‘是非判断’。

至于‘价值判断’和‘道德判断’,只能放在最后,甚至未必一定要有。”

做个理智的人,破开信息茧房,跳出情绪陷阱,哪怕众人皆醉,也不要成为狂欢里的一员,唯有守脑如玉,才能不被心怀鬼胎者所欺。

最后奉劝那些依然蛰伏在角落里等待着下一次互联网热潮的冒牌货们,人可以卑微如尘土,但不能卑劣如蛆虫,罔顾底线而获得的流量,终将要付出十倍百倍的代价。

利益之下,理应还存有良知和底线,起到“刹车”作用。