在历史的长河中,有些看似偶然的事件,其影响和价值往往随着时间的推移而愈发显现。正如中国古语所说:“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,国际政治的变迁亦是如此不可预测。

在19世纪末至20世纪初,西方列强的铁蹄踏遍中国大地,一系列不平等条约接连割让中国的领土和权益,使得中国沉沦为半殖民地半封建社会。法国,作为当时的列强之一,同样在这场对中国的瓜分中扮演了不小的角色。

然而,随着一战的结束,世界格局和国际关系发生了深刻的变化。法国,作为战胜国之一,其国际地位得以坚固,但同时也面临着重建国内和重塑外交政策的双重压力。

对于中国而言,法国的政策转变开始呈现出更多的合作意向,试图通过建立更均衡的国际关系来稳固其全球影响力。

1920年的《斯瓦尔巴条约》是法国在一战后重塑国际关系策略的一个典型例证。法国推动该条约,部分是出于对北极地区日益增长的战略兴趣和资源的需求。

法国政府认识到,控制这片未被充分开发的土地,将对其长远的国家利益有着不可估量的积极影响。

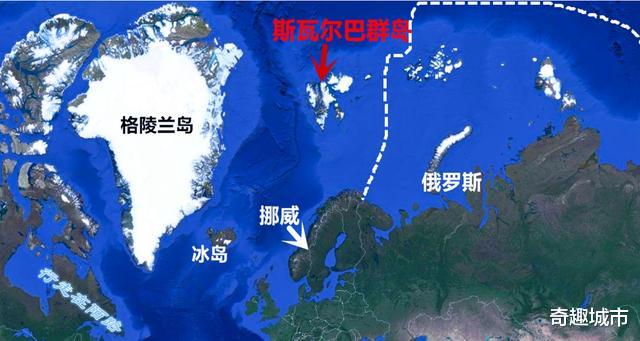

条约内容主要规定了斯瓦尔巴群岛虽归挪威主权,但所有签约国均可在群岛上自由进行科研和商业活动。

这一开放性的条款,不仅确保了挪威的主权,同时也为其他国家提供了进入该地区的机会。

对于法国而言,这不仅是一个地缘政治的布局,更是一个通过多边合作维护和展示其国际地位的机会。

中国的参与与利益考量进入20世纪20年代,中国虽然自辛亥革命以来已摆脱了帝制束缚,但国际地位仍显脆弱。西方列强的影响未减,在这种背景下,中国的外交策略急需寻找突破,以改善其在国际社会中的地位。

法国,作为一战胜国及历史上与中国有过长期接触的国家,自然成为中国外交多元化策略中的一个重要考量。

1925年,中国决定加入《斯瓦尔巴条约》,这一决策背后是对国家未来发展方向的深思熟虑。

当时的国务总理段祺瑞在权衡了国内外政治形势后,认为加入此条约不仅可以增强中国在国际事务中的发言权,还能为中国学者和科研团体提供一个在极地研究领域内展示能力的平台。

加入《斯瓦尔巴条约》的决策过程充分体现了中国政府希望通过国际合作来提升自身科技和研究水平的愿景。

正如中国古语所说:“单丝不成线,独木不成林”,中国需要在国际合作中寻找机会,以弥补国内在某些科技领域的不足。

条约一旦签署,对中国的潜在影响是多方面的。短期内,它可能看似与中国的直接利益不大,毕竟斯瓦尔巴群岛地处遥远的北极圈内,与中国的日常生活和经济活动联系不多。

然而,从长远来看,这一战略决策却为中国提供了一个国际合作的新舞台,特别是在全球变暖和北极航道开发日益受到国际关注的今天。

长远影响与现实意义《斯瓦尔巴条约》对中国来说,虽然是一纸协议,却开启了一扇探索未知、扩展影响力的大门。岁月如梭,从条约签署至今,中国不仅在斯瓦尔巴群岛上展开了一系列的科研活动,而且还建立了重要的科研基地——北极黄河站。

这不仅标志着中国在全球科研舞台上的积极参与,也反映了中国对北极地区日益增长的兴趣和影响力。

中国在斯瓦尔巴建立北极黄河站的过程是一个典型的国家战略行动,展示了国家意志与科研追求的结合。

黄河站的建立不仅加强了中国在极地科学研究的实力,而且提升了中国在国际环境保护和全球气候变化研究中的话语权。

正如俗话所说,“授人以鱼不如授人以渔”,通过这种实地研究,中国不仅积累了宝贵的科研经验,还培养了一代又一代的极地科学家。

当前,中国的北极政策明显受到了《斯瓦尔巴条约》的影响,这一政策不仅着眼于科学研究,更关注于环境保护和可持续发展。

中国在北极地区的科研成就显著,从气候变化到极地生物多样性的研究,中国科研团队都做出了诸多贡献,这些成就在国际科学界获得了广泛认可。

展望未来,中国在全球北极事务中的角色可能将更加突出。随着全球化的深入发展和北极航道的潜在开放,中国已经在制定相关战略,以确保其在这一变革中扮演重要角色。

这不仅是对《斯瓦尔巴条约》精神的一种延续,也是对其国家利益的一种战略投资。如同水滴石穿,持续而深入的投入与合作,将使中国在未来的北极事务中发挥更大的影响力。