编者按:国内工程实践里,因施工合同的背靠背条款带来了很多问题。现行司法审判中,有时候会倾向于尊重合法施工合同下发承包双方(承包人和分包人或材料供应方)对价款的背靠背约定;一般不支持违法转包和分包施工合同中的发承包双方对价款的背靠背约定。对于接受转包或者违法分包的单位或者自然人,主张交付(经验收合格的)工作成果后,要求转包人或者违法分包人支付折价补偿款的,人民法院依法予以支持。这当然有益于加大违法分包的风险代价,规范市场。

尽管国内有这样的司法解释引导实践,但合法签订合同所涉及的背靠背,至少还有两个情形需要斟酌考虑:首先,是相关合同双方的真实意思表示情况。在国内的发承包主体不平等情况下,接受背靠背的承包人是否发自内心,或者说是出于商业动机而同意共担付款前的垫资风险。即便有不希望承担背靠背风险而迫于承接业务接受背靠背时,是否有法律底限划分双方合理风险,避免权责失衡后不仅给承包人,也给社会带来负面影响,出现当前这种因房地产企业暴雷而拖累的施工企业也倒下,拖累市场和社会稳定。安排让这类承包人既能接项目又可以对背靠背说不。其次,工程可以分为非国有资金来源的民间投资的工程和国有资金来源的政府投资的工程,是否应该区别对待。前者的商业性和市场化水平更高,基于商业利益考量达成的博弈姑且认为可以交由市场消化,但后者在我国《政府投资条例》中已经明确不允许垫资。明文禁止垫资应该是注意到了政府工程中因主体不平等,地方过度举债,要求承包人垫资背后的巨大社会风险。这一领域禁止或限定政府工程合同的背靠背约定有效性,提倡货款两清,可能会更有益于建筑市场规范化发展,发挥政府投资工程的示范作用。为了找到更好的方向,在此摘录部分资料,简单对比下国内外相关规则:

一、国内大陆司法解释规则

《新施工合同司法解释二(征求意见稿)》第十二条规定“分包合同中约定承包人与发包人进行结算且发包人支付工程价款后,承包人再向分包人支付工程价款的,该约定有效。因承包人拖延结算或者怠于行使其到期债权导致分包人不能及时获得工程价款的,分包人请求承包人支付工程价款的,人民法院应予支持。承包人应当就其与发包人之间的结算情况及发包人支付工程价款的事实负举证责任。转包人或者违法分包人主张依据约定先取得工程价款后履行支付折价补偿款义务的,人民法院不予支持;接受转包或者违法分包的(承包)单位或者自然人主张交付(经验收合格的)工作成果后,要求转包人或者违法分包人支付折价补偿款的,人民法院依法予以支持”。

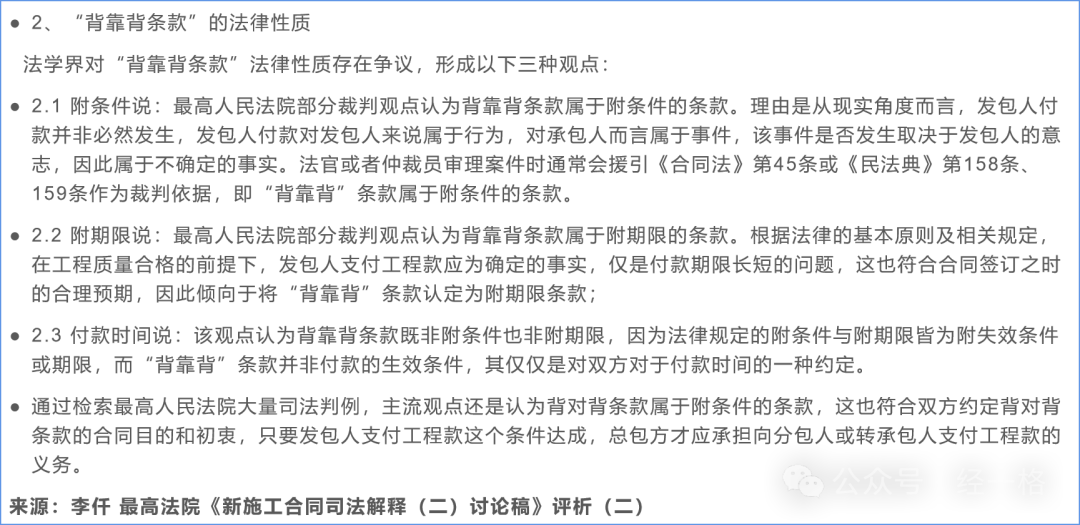

国内专家李仟在其最高法院《新施工合同司法解释(二)讨论稿》一文中,对第十二条条作了评析,具体如下:

二、国外部分国家和香港地区做法简述

从国际工程实践经验来看,很多国家通过高层级法律文件对背靠背有更细致的考虑安排,这或许是经过更多工程实践经验总结而来,是可以借鉴参考的。简单来说,这些主要国家和地区制订的付款保障条例,尤其是在政府公共工程领域的相关的关键条文上的共同点,是对付款权责上述法律规定都作出了确认,包括“先收款、后付款”的条款是否无效或不能执行,明确有关各方可议定的工程价款申请至付款之间的期限。

我国香港地区的做法就具有代表性:

2015年香港特区政府通过《建造业付款保障条例》,给予各方自由议定付款的条件,立法范围涵盖政府及制定法定/公共机构及企业(包括所有建造合约、顾问及供应合约、在同一供应链上的总承建合约和分包合约、口头及书面合约),以及私营界别(价值超过500万港币的“新建筑物”工程合约、价值超过50万港币的顾问及供应合约、在同一供应链上的总承建合约和分包合约、口头及书面合约),对上述工程分包合同中付款条款的重要责任、权利和限制作了明确规定。按条例,“先收款、后付款”的条款将会无效或不能执行。

尽管是简单分析,但基本情况相信给看官已然清楚。当然也应该看到,无论是禁止垫资,还是规范背靠背,要在实践中落地仍有很长的路要走。但无论如何,好的法律规则才能更好引导工程实践,促进市场规范化。