著名5A级景区鼓浪屿,又被圆沙洲、圆洲仔,因其西面有块中空的大岩石,日久天长被冲出一孔洞,惊涛拍岸时声若鼓鸣,因此得名。作为与厦门半岛隔海相望的袖珍小岛,鼓浪屿面积仅1.88平方公里,基本由花岗岩组成,周围既没有优质的渔场,自身又缺乏兴建大型码头的深水岸线,因此直到宋、元时期依旧人烟稀少,明清时期甚至一度被作为墓葬之地,“厦之无茔地者,每葬于此”。

鸦片战争后英军驻扎5年

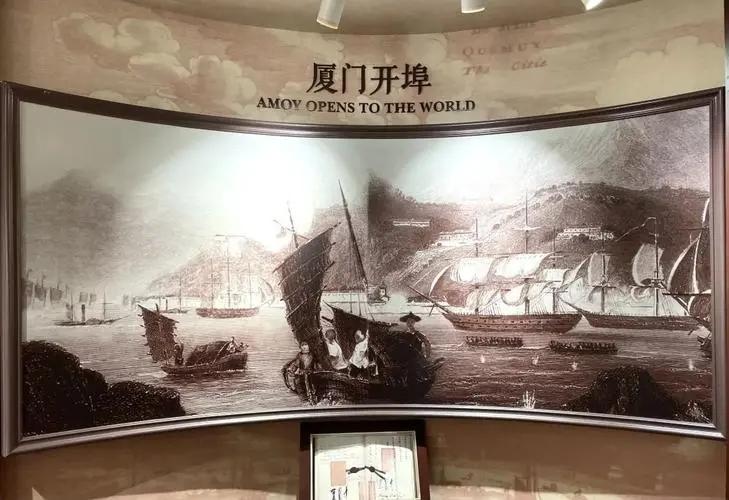

即使到了1840年鸦片战争时期,鼓浪屿依然大部分都是不毛之地,但其对面的厦门已成为洋人垂涎已久的海港城市。1841年8月26日,2500余名英国殖民者搭乘36艘战舰入侵厦门,并驻兵鼓浪屿;次年《南京条约》签订后,厦门成为被迫开放的5个通商口岸之一,但直到1945年满清朝廷付清赔款后,英军才从鼓浪屿撤离。

英军在驻扎鼓浪屿的5年里,对这座小岛产生了关注,称其是厦门周围许多小岛中“最有兴趣的一个”,这当然不仅因为鼓浪屿风景优美,更因为它“是厦门的钥匙”这一重要地位。很快,不仅英国人,德国人、美国人开始陆续到达这里,他们虽然把洋行、工厂等设在厦门,却大都把住宅设在鼓浪屿。

设立公共租界后成为宜居之所

1900年,英美两国提出在鼓浪屿设立公共租界,满清政府被迫于两年后签订《鼓浪屿公共地界章程》。鼓浪屿被迫向世界敞开怀抱后,现代化的诊所、医院、游艺场、报馆等陆续出现,福音小学、怀仁学校、毓德女学、寻源中学、养元小学、英华书院等学校也雨后春笋般出现,岛上居民本就是为谋生存才从四面八方辗转流落至此,对待外来事物颇为宽容豁达,现在随着环境的改变,潜移默化中观念更是大改。

随着人居环境越来越优越,小岛更加成为宜居之所,众多在厦门工作的富商巨贾和中产阶级选择居住于此,每天乘船往来厦门与小岛之间。但鼓浪屿真正的建设高潮,还是要归功于20世纪初的华侨回国潮上。天平天国运动爆发后,太平军各部曾多次攻入福建,威胁厦门;1853年5月,反清组织小刀会甚至发动起义,攻占厦门、长泰、同安、漳浦等地,一直坚持到11月份。

环境安定吸引大批华侨居住

在动荡的岁月里,鼓浪屿却成为相对平稳的“桃花源”。小刀会、太平军等都未殃及这里,加上是公共地界,欧美各国也都在这里保持中立,不敢造次,甚至陈国辉、张毅等闽南一带的土匪头子也在岛上建了私宅。这样的“避风良港”,使得华侨敢于在此大手笔投资,并开始团结起来争取对等的政治权益,从1927年开始,租界工部局的华人董事增至3人。

这些身家雄厚的华侨不仅兴资助学,还先后投资兴办了电器投资公司、自来水厂等;岛上居住的著名华侨黄奕住还从日本人手里买下电话公司,投资铺设了连接厦门岛至鼓浪屿的海底电话电缆,使得岛上居民可以正常通话。水、电等基础设施的不断改善,使得“20世纪30年代初的鼓浪屿,成为全中国乃至世界上企业总部分布密度最高的地区之一。”

炒房时代的奇迹

不管什么地方,我一直认为把当年他国占领的地方,可以做为历史教课去宣传,但当做旅游景点去宣传,都是中国的耻辱。