摘要:很难叫醒一个装睡的人

文 韩雪

最近一段时间,部分西方政客和媒体频频炒作“中国新能源产能过剩论”,特别是在新能源汽车、光伏产品等领域攻击中国。

那么,中国的新能源汽车产能真的过剩了吗?

笔者在国内新能源车领域从业七年,经验未必丰富,但也有一定的发言权,或许可以根据日常观察和体验,结合比较可靠的数据,简单谈谈自己的看法。

一、北京车展如此火爆说明了什么?

还是从最近大火的北京车展说起吧。

时隔近4年,北京国际汽车展览会重启。本届展会主题为“新时代 新汽车”,117款全球首发车型、278款新能源车型、1500多家参展企业,不仅向观众展示了全球汽车行业最新技术、产品及发展趋势,也以生动鲜活的场景向世界展示了全球汽车产业的新活力与新气象。

漫步在各大场馆自主品牌展台,一款款新车、一次次握手、一场场发布,无不令人振奋。回想10多年前,北京车展的自主品牌展台,可以用“门可罗雀”来形容。展台工作人员闲着无聊,只能一遍一遍擦拭展车;而今天的自主品牌展台新车亮丽,观者如潮,成为跨国公司学习的对象。

之所以如此,毫无疑问,是因为中国新能源汽车产业的崛起。

不少人看到,此次车展上的外国面孔明显增多,跨国车企的态度也发生了更大转变。奔驰、宝马、大众、通用、日产等均带来了豪华参展阵容和车型。跨国车企高管们在推介自家产品的同时,也主动到中国汽车展台研究新能源车型,共同探讨市场的新机遇与新挑战。相当数量的海外经销商、供应商、媒体甚至车主前来观展。他们的到来,不仅彰显了跨国车企对中国市场的“高看一眼”,也为整个车展增加了不少国际范儿。

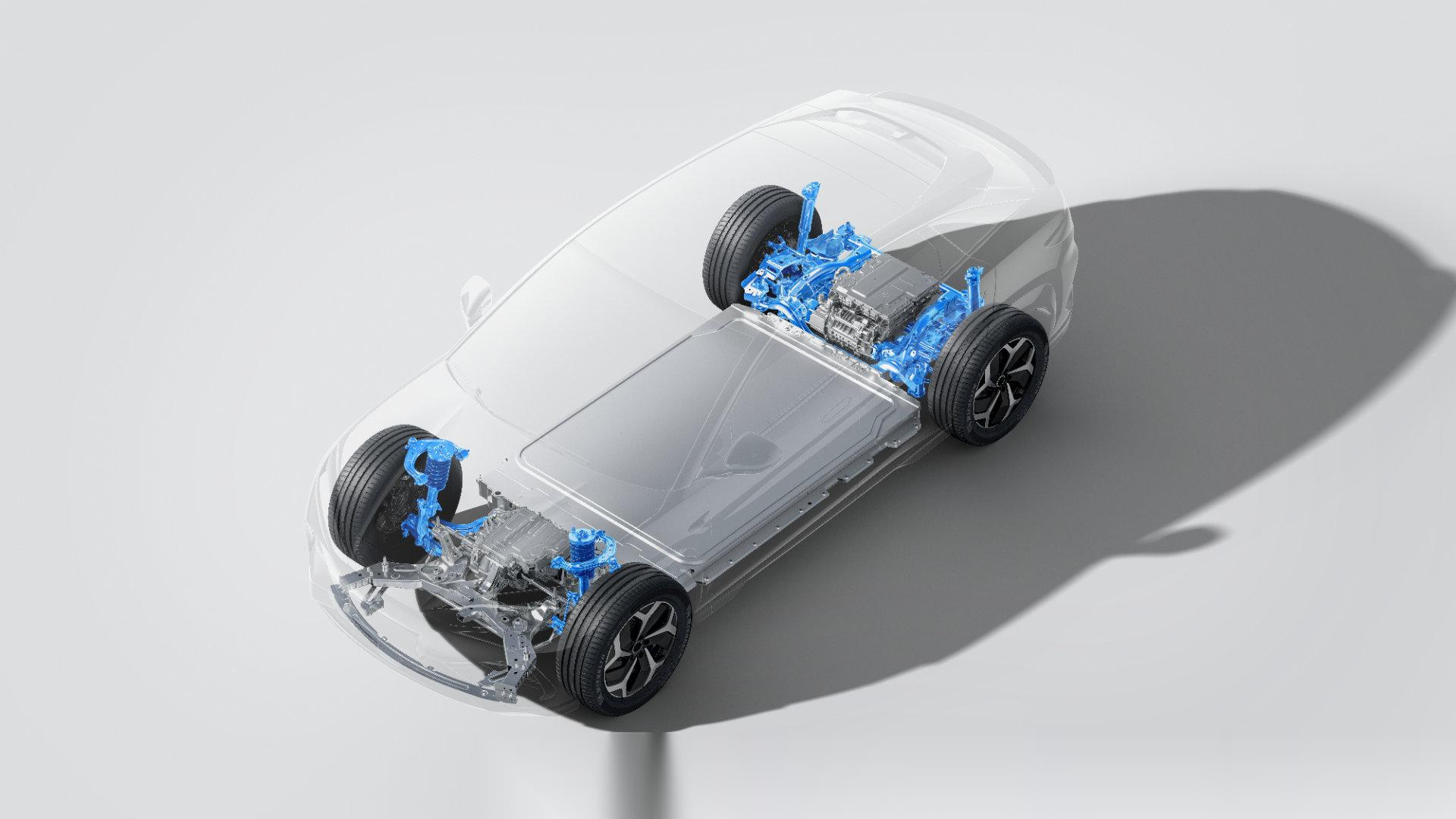

车展背后是趋势。当今汽车产品与过去已大不一样,不再是一个单纯的交通工具,而是各种技术综合运用的复合系统。智能网联新能源汽车堪称是集机械、电子、计算、感知、视听、储能等多项技术于一体的“大号终端”,成为汽车产业转型升级的主要方向。全国乘联会数据显示,今年4月上半月,我国新能源乘用车零售渗透率为50.39%,首次超过传统燃油乘用车。这意味着,新能源汽车已成为市场主流,每卖出2辆乘用车,就有1辆新能源汽车。

至少,亲历北京车展盛况的笔者,没有看出中国汽车产能过剩的问题。

二、啥叫“产能过剩”?

当然,单从一次展会——哪怕是全球最高端的展会——来下结论,肯定是不严谨的。

但其实要回答这个问题,也很简单。

这不,4月29日,商务部部长王文涛会见了德国汽车工业协会主席穆勒。会谈中,王文涛表示,从全球范围及未来需求看,电动汽车等新兴产业并不存在过剩产能。

王部长的话说的已经很明白了。划重点,就是“全球范围”和“需求”。

在关于中国产能是否过剩的讨论中,西方常常将“产能过剩”定义为超过国内需求的生产能力。但这一说法显然违背经济学常识。今天的市场是开放的市场,今天的世界是经济全球化的世界,一国在规划产业发展时,不仅需着眼国内市场,也要兼顾国际市场的需求。因此要以市场眼光和全球视野,从经济规律出发,客观、辩证看待产能问题。

以新能源车为例,2023年全球新能源汽车销量达到1465万辆,其中中国新能源汽车出口销量为120.3万辆,仅占全球销量的8%。根据国际能源署发布的《2023年全球电动汽车展望》测算,2030年全球新能源汽车需求量将达4500万辆,即便我国保持每年20%的产量增速,到2030年,我国新能源汽车的产量也仅为3435.2万辆,仍低于全球的需求。这表明,当前中国新能源汽车产能不仅没有过剩,甚至还需要不断发展以满足更大市场需求。

若超出一国所需即为过剩产能,则国与国之间的贸易基础将不复存在,比较优势理论也将失去基础,这明显与西方经济学的自由贸易理论和劳动分工理论相悖。

随着全球化的深入发展,不同国家在不同商品或服务的生产中具有各自的比较优势,因此出口自身具有相对比较优势的产品,进口自身具有相对比较劣势的产品,并通过国际贸易实现自身产出的最优解,这一理论已经成为经济学的常识。

美国在2023年共出口9120万吨液化天然气,成为全球最大的液化天然气出口国。此外,美国生产的芯片、德国生产的汽车80%都用于出口,波音、空客生产的客机也大量出口。那按照美西方的逻辑,是否说明这些国家在向世界输出过剩产能?

三、用产业数据说话

具体到产业数据,从产能利用率看,长安、埃安、理想等中国新能源汽车制造商产能利用率始终保持在90%以上的高位,比亚迪2023年产能利用率甚至高达159.5%,可谓开足马力忙生产。中国锂电池和光伏组件制造头部企业2023年产能利用率均超过70%,远高于40%多的全球水平。

从产业利润率看,今年一季度中国规模以上工业企业利润同比增长10.2%,实现8个月连续增长。此外,国产新能源汽车在欧洲的平均售价是国内2倍,个别热门车型售价在美国更翻涨7倍,也不存在所谓的“低价倾销”。

从整体制造业看,今年3月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,高于美国的50.3%。其中,新订单指数为53.0%,原材料库存指数和从业人员指数均为48.1%,几项关键指标稳定增长,均高于美国同期水平。

总之无论怎么看,中国汽车产能都没有过剩。

四、“过剩论”背后的意图

那么问题来了,西方国家为啥要大肆炒作“过剩论”呢?也许,来自这些国家内部的意见可能看得更清楚。

法国企业家阿诺德·贝特朗的观点可谓一针见血:“这一论调的实质问题,在于竞争力,而非产能。”他认为,目前没有迹象能够表明中国产能过剩,实际上美西方是担心中国如果继续发展将远超他国并影响到自身利益。

持相同论调的专家不少。美国《地缘政治经济报告》创始人、外交政策专家本杰明·诺顿(Benjamin Norton)提到,美国是以产能过剩为借口,对中国高科技行业发动经济战。这意味着对中国商品征收关税,对中国实施制裁并阻止技术出口,以保持更强的竞争力。

除为保持自身竞争优势外,也有专家表示美欧这一攻势实为掩饰自身在新能源产业竞争显露的颓势。

“所谓产能过剩不过是一枚烟雾”,美国罗伯特·莫里斯大学传播与组织领导系副教授安东尼·莫雷蒂提到,美国不想承认的是其在电动汽车赛道上已然落后的事实。

“美国曾经是大力倡导过全球化的国家,现在却倒过来反全球化和祭出保护主义大旗,答案其实就在比较优势上”,新加坡前国会议员吴俊刚在新加坡《联合早报》发表评论称,部分西方国家在新能源汽车等领域追赶不上中国,便硬是要中国放慢脚步,并设法限制阻挠。

在英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义(John Ross)看来,美国担心在国际贸易中,越来越多本国产品无法在保持价值链的高端地位。其对于全球化的设想是:自己在高技术及高附加值产业中占据主导地位,而包括中国在内的发展中国家将拥有中低技术和附加值产业,但现实却恰恰相反。在全球化中,中国正进军高科技高附加值产业,人民生活水平也相应大幅提高。

五、结语

结合全球可持续发展背景,要实现能源低碳转型及零碳排放目标,新能源汽车领域蕴藏广阔市场需求,也是各国共同的发展机遇。

脱碳进程耗资巨大,高性价比的中国新能源汽车可通过良性竞争促使西方汽车制造商提升创新能力和技术水平,这样一来,各国消费者将是最终受益者。反之,如果大肆炒作“过剩论”,甚至为正常的国际贸易设置种种障碍,实在不是明智之举。