引言:

关于“亭”这个字,《说文解字》中是这么说的:

“亭,民所安定也。亭有楼,从高省,丁声。”

先秦战国时期边地和内地均设有亭。边地的亭为军事性目的而设置,多设在诸侯国的边境线上,起瞭望、传报军情、防戍等作用。

内地的亭与军事安全有关,供官吏、公职人员、甚至平民百姓往来食宿之用,备有饮食、住宿设施。

中外学术界对秦汉亭的涵义、性质、功能及亭长的职务,长期以来就有不同的认识和理解,而在论述秦汉亭之后,对亭制的发展趋向只有简单的交代,有一部分学者认为汉末三国以后,亭制就已消亡。另外一部分学者则认为魏晋及其以后仍有延续。

从地方行政制度的角度来看,这种成长于秦汉行政制度背景下的“亭”制,本身就有其不成熟的一面。没有了国有经济的发达,没有了国力的强盛,这个制度最终必然是沦为消亡。

魏晋南北朝时期“亭”及“亭长”很少进入正史的记载,现代学者对此期的“亭”也少有文章探讨,“亭怪”故事也很吸引眼球。

让我们回望历史的痕迹,探索有关亭制和亭怪故事,探寻神秘主义面纱之后是一个什么样的制度设计。

一、“中国本信巫”,魏晋南北朝人眼中的亭怪故事

古籍中记载,汉代就在地方设有大量的亭。西汉平帝时,全国有亭两万九千多所;东汉顺帝时,全国有亭一万两千多所。所设之亭,因位置不同,有不同的名称。

如,位于城市中,地位较为重要的称“都亭”,设在市场中的叫“市亭”,城门上的是“门亭”,街道旁的是“街亭”,而设于乡村之亭被称为"乡亭"、"下亭"、"野亭"等。

由于亭遍布全国,许多位于人烟稀少的偏僻荒凉之地,加之留宿亭中的旅客多是外乡人,他们不熟悉当地的风俗地理,于是亭成为汉代各种鬼怪故事经常发生的地点。

在汉代的亭鬼、亭怪故事中扮演主角的鬼怪往往各不相同,如有狸怪、犬怪、狐怪等,也有鬼魂或不知属性的鬼怪。

其中鬼魂诉冤的故事是较为常见的一类,如《后汉书·独行·王传》记载的郿令王炖于亭受理女鬼诉冤的故事。

《搜神记》旧本所载不法亭长龚寿图谋路人妇女的财色,而杀人谋财。冤死女鬼向止宿于此亭的刺史何敞诉冤,亭长龚寿受到族诛的惩罚的故事。

在这些故事中,除了冤死的鬼魂外,还有厉鬼、恶怪的故事。它们经常在亭中为祟,残害夜晚寄宿亭中的旅客,使亭中充斥着一股阴森恐怖的气氛。

魏晋时期仍有亭怪故事出现,而其故事文本与汉代的颇有异同。《搜神记》中则记载了很多流传的亭怪故事。

汉晋亭怪故事中,我们可以看到亭怪都被制服,故事发生地———亭,仍是使者或百姓在旅行途中的休憩之所,即《太平御览》卷一九四引《风俗通义》:

“亭,留也。今语有亭留、亭待,盖行旅宿食之所馆也。”

宿于亭中的宋大贤为平民百姓,则可见亭不仅接待政府官员,也能留宿普通百姓,非常接地气。

有关汉代的一些亭怪故事中有鬼魂诉冤、借尸还魂、动物鬼魅加害行人等主题,而魏晋南北朝时期的亭怪故事主题比较单一,动物鬼魅加害行人才是唯一的主题。

而且汉代的亭怪故事中常出现的亭长、亭吏等人物角色,在魏晋时期的亭怪故事中缺失。亭长、亭吏的缺失,使我们在对这个时候的“亭”,尤其是“亭”的存在及亭长的职责产生了一定程度的疑问,同时也反映亭的功能发生了些许变化。

战国时代,为军事性目的在边地设置了大量的亭。出于这种目的而修建的亭,在魏晋南北朝时期仍保留着,即历史所称亭侯、亭鄣等。

到了北朝时期各政权与北方少数民族的战争时有时续,因此设置“亭候”的军事目的尤为明显。

北魏宣武帝时期,宋世景发布命令为左仆射源怀引为行台郎,巡察州镇十多所,废黜认命、奖励惩罚非常公平,又迁徙七镇,别置诸戍,大力促进亭候的设置,目的是防备“北虏”的侵犯。

二、亭吏的踪迹,与“亭”息息相关的人物探寻

仅在汉晋亭怪故事中和相关文献和出土资料中我们也可窥见此期亭长、亭吏记载的变化。在已经当前公布的长沙走马楼吴简中,我们看到了亭吏的踪迹。

李均明先生则提出“亭杂人、亭复人当为诸亭杂役人”,其中“复”即复除、优复,“复”的内容包括租赋、徭役等。

“亭”这一建筑在汉朝时期被广泛地在全国各个地区的交通要塞上修建起来之后,哪怕到了魏晋南北朝时代,当过往的商人和旅客,以及来使我国的外朝使者们想要在旅途当中寻找落脚点的时候,其依旧是一个具有着较高的不可替代性的场所。

据学者推测,“亭伍”有可能是亭中级别低下的吏役。虽然已出版公布的长沙走马楼吴简中出现了亭长、亭伍、亭杂人、亭复人,但是由于没有其他材料,学者指出并不能明确推断这些人的职责,也还不能确定这些亭的性质和具体功能。

“亭”及有关的制度在学界更加扑朔迷离。在《晋书》卷三六的《刘卞传》还有一条史料,涉及“亭子”一词,但“亭子”一职不见于汉代的史料,可能是级别低下的“吏”,地位卑微。

但有一点值得注意,即“亭子”是在“亭”这个物质实体中供职的。晋代挚虞作一百七十卷《畿服经》,其中记载道:

州郡及县分野封略事业,国邑山陵水泉,乡亭城道里土田,民物风俗,先贤旧好。

虽到隋时此书已经不见踪影,但在西晋乡亭仍被记载。经过南北朝的多次混战,致使人口锐减,隋代以后“乡亭”一词也淡出史籍。

古籍有“十里一亭”的说法,“汉制十里一亭”,还涉及“里”的涵义,学术界有两种意见,一种为“乡、里”之里,为基层行政机构;一种为“道里”之里,为长度距离单位。

近年来学术界的讨论逐渐归为一类,即“里”为距离单位。在魏晋南北朝时期,以往一直在边境地区扮演着重要军事角色的两大和“亭制”息息相关的角色——亭候以及亭鄣,依然延续着其以往的作用。

而在相应的史料当中,我们也能够发现,门亭长这一角色也没有在这一时期消失,而是作为中央和地方所属的官员,一直存在。

值得注意的是,目前关于“亭部”的资料,分别在东汉末年、曹魏初年、西晋以及前凉时期。以上的“亭部”仍是以一亭为中心、辖区有一定田地、也有人户居住的地域概念;与“亭部”相应,从东汉以来,还有以亭为主要食邑的亭侯这一列侯爵称。

2010年长沙五一广场新出土的东汉简牍中频见亭、亭部,据《发掘简报》介绍,该批简牍的时代主要为东汉早中期和帝至安帝时期。

有学者认为者认为乡辖里是行政机构的层级划分,而乡统亭部、亭部辖丘是一个地域划分,但是由于这批简牍还未见公开发表,因此暂时不能做更深的讨论。

三、逐渐消失的亭制,时代的走向

最初曹丕代汉称帝,迁都洛阳后,以邺为“王业之本基”,遂与洛阳、长安、许、谯并列为五都,邺城在政治上仍有其特殊的重要地位。

此后,后赵、前燕、东魏、北齐相继建都于邺,对邺城进行了大规模的修筑和扩建,成为当时黄河流域一座繁荣的都城。

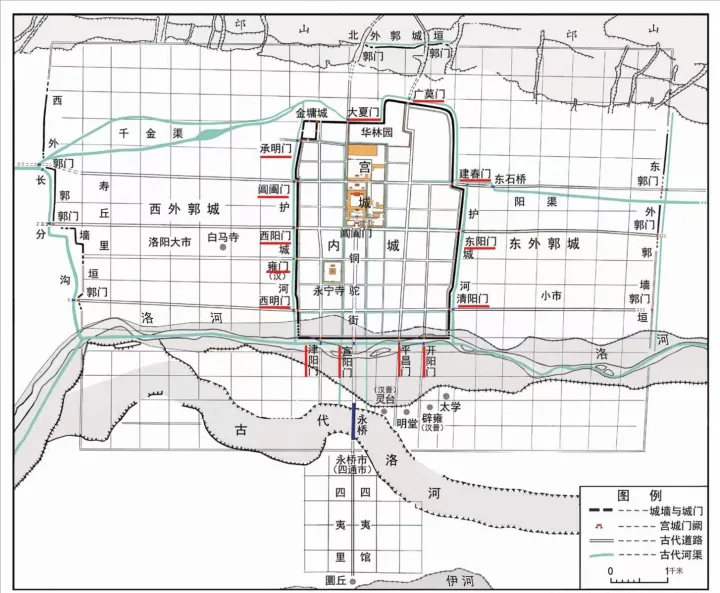

到了北魏,洛阳城由宫城、内城、外郭城三重城垣组成。宫城、内城基本上是在魏晋洛阳故城旧址上重建。

宫城位于内城偏北部的中央位置,全部宫廷建筑集于其中,这样的格式打破了汉魏洛阳城南北宫并存的格局,显示出宫城是全城设计的核心。

到了东晋十六国北朝阶段,中原地区被许多来自北方边境的少数民族所入侵,此时,许多中原地区的百姓以及社会当中的贵族等阶层,都集体选择了南迁。

虽然南迁之后,以往实行的州郡县等制度没有在很大程度上发生改变,但是亭部这一制度并没有随之而流传到南方。

而在被少数民族广为统治的北方地区,这一制度也因为后继无人,而逐渐消失,到了北朝时期这一现象尤为显著。

受到宗主督护制度的影响,即北魏统一北方后,无力改变这一现状,于是承认这些宗主的既有利益是符合政权要求的,就任命他们为宗主,来起到监督和保护百姓的作用。

不可否认的是宗主督护制在当时那个历史背景下对维护基层安保有一定的功能,但由于部分贪婪的豪强地主会趁机隐瞒其控制的人口,从而逃避赋税徭役,最终导致国家的赋税收入和徭役征发受到了严重的影响。

许多传统的在中原地区流行的政治体制,都受到了根本上的动摇和改变。在这一制度之下,由于大宗主的地位较高,以及其控制诸如人口以及土地等资源的程度较高。

因此,原本盛行的乡里制度受到了前所未有的打击。与此同时,李冲则提出了相关的建议,其为了加强国家对于各类资源的控制程度,也是为加强中央政府对人民的实际控制。

建议当时的统治者实行邻里管理制度。并设立邻长、里长以及党长这三大职位,史称“三长制度”,来促进各个地区这一制度的全面落实。

在上述背景下,统治者还配套推出了均田制度,实行了均田制,是为了把农民与土地结合起来,在一定程度上抑制了土地兼并,调动了农民积极性,有利于农业的发展和社会的稳定。

同时推动着鲜卑族经济的转型,加强了民族大融合。并借助这一制度的力量,来使得在战争中变成无主荒地的土地资源,重新找到主人。

并且让那些在战争中无家可归的人们,得以拥有立足之地。而这一制度,在很大程度上使得以往的地域概念被重新洗礼。

如此一来,以往盛行的亭制就逐渐被淘汰,因此,我们在当时的史料当中,和亭制相关的信息也逐渐走向销声匿迹、难以寻觅。

结语

正是由于“亭”居于交通要道,作为给人休息旅居之亭,魏晋南北朝时期仍然是往来商旅、使者停歇的重要场所。

这不仅体现在《搜神记》等的的亭怪故事中,在传世文献和出土材料中也能看到;据传邮亭驿系统在魏晋南北朝时期也一直存在。

不过根据各个政权的实际情况,邮、亭、驿的距离发生了相应的改变;边地具有军事功能的亭候、亭鄣在这一时期一直存在;而作为中央、地方属官,门亭长也一直出现在魏晋南北朝时期的史料中。

“亭”设置的最初目的是防禁窃密,以禁盗贼;亭长,主求捕盗贼,承望都尉;“亭”在某种程度上已经属于太尉——郡、都尉——县尉这条治安序列中不可缺少的一环。

而从三国至魏晋南北朝的长时段来观察,这条单列的治安序列已经被融合,“亭”本身的治安功能也逐渐与乡里的行政相重合,而被行政系统所融合。

魏晋南北朝时期的政治发生了较为激烈的变革,“亭制”作为其中一个代表性较强的制度,留下了属于那个时代的烙印,这一制度不仅在政治上产生了深远的影响,不可否认的是,它也给后世留下了许多珍贵的建筑——亭,从而受到学界的大量关注。

不过,有关于亭制的研究,较多地停留在了秦汉时期,到了随后的魏晋南北朝时期,相关的研究则是变得少之又少,这也是亭制蒙上神秘主义面纱的重要原因,也等着更多的学者去探索和发掘。

参考文献:

《郡国志》

《搜神记》

《三国志》