唐代宗李豫,开元十四年(726年)11月11日出生在东都洛阳的上阳宫,玄宗李隆基的长孙,肃宗李亨的长子,是唐朝的第九位皇帝。

李豫,原名叫李俶(chù),少时敏而好学,熟读儒家经典,精研《周礼》和《易经》,养成了性温和、知仁孝、懂礼仪的性格。李隆基对他尤其喜爱,觉得李豫相貌器宇轩昂,喜怒不形于色,认为他是大唐未来理想继承人,就立为嫡皇孙,十五岁时加封了广平郡王,足可看出李隆基对他的期许。

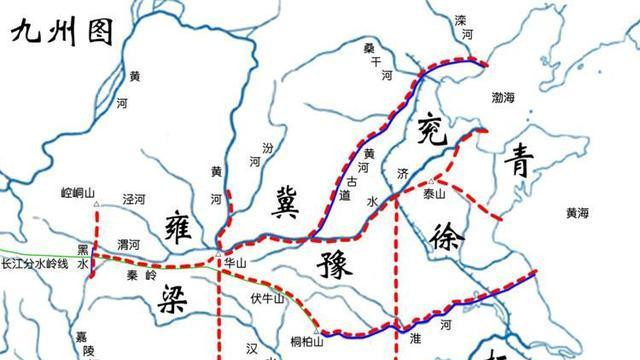

安史之乱后,叛军攻占长安,李豫跟随老爹李亨北上。马嵬驿兵变后,26岁的李豫初显自己的政治嗅觉,力劝老爹李亨北上灵武。一则灵武靠近边境,叛军虽然攻陷洛阳、长安等地,但兵锋锐气已失,粮草供给线拉长,不利再战;二则灵武驻扎着十多万的朔方军,这些戍边军队战力强悍,远非久疏战阵的中央军可比;三则朔方节度使郭子仪是当世名将,带兵作战能力一流;四则如果不敌叛军,还可退往关外,联合回纥,以图后进。

至德元年(756年)七月,李亨到达灵武后,在众人的劝谏中登上帝位,封李豫为天下兵马大元帅,统率诸将,着手收复失地。至此,李豫正式登上了自己的政治舞台。

至德元年(757年)七月十九,李豫联合回纥军队,自己任东征大元帅,郭子仪任副帅,率军十五万反攻叛军。大军兵锋所指,所向披靡,陆续收复长安、陕城、东都洛阳等地,叛军一时间望风而逃。李豫在收复失地的同时,不忘安抚民心,百姓纷纷夹道欢迎。

两京的收复,大大提升了李豫的声望,至德二年(757年)十二月,被封楚王,乾元元年(758年)被立为皇太子。上元二年(761年)底,老爹病重,不能处理朝事,让李豫监国。宝应元年(762年)四月二十,老爹去世,李豫即位。

37岁即位为帝的李豫正值春秋鼎盛,意气风发,胸中怀有文韬武略,但是最后却没有救大唐于危难,扶大厦之将顷,成为大唐中兴之主,究竟原因何在呢?

一、老爹留下千疮百孔的烂摊子

肃宗老爹在位时干的两件最大的蠢事就是重用宦官专权和纵容后宫干政,这两件威胁皇权的利器是他给儿子李豫留下的历史遗毒,以至于断送了前期好不容易创造的大好局面。

这期间总共发生了三件事,使得唐朝略有抬头的运势又被狠狠摁入水中。

第一件事就是张皇后和宦官李辅国构陷建宁王李倓事件。建宁王李倓曾向李亨举报老爹宠幸的张皇后和信任的宦权李辅国暗中密会,阴谋动摇储君之位,但却被反诬建宁王李倓因为没有得到东征元帅的位置想要谋害广平王李豫,最终导致自己被老爹赐死。李豫虽然知道事情真相,但心有戚戚不敢出面澄清。

第二件事就是中央军主力在相州被叛军大败事件。彼时,李亨为了约束武将的权力,在同叛军在相州决战时,竟然破天荒的在军中不设置元帅,只派贴身宦官鱼朝恩监军。这鱼朝恩一个宦官,哪懂得带兵打仗啊,将士群龙无首,监军指手画脚,不出所料,不出意外的唐军惨败,这让好不容易恢复点元气的唐朝又一次伤筋动骨。

第三件事就是李豫登基事件。李亨病危时,张皇后暗召越王李系入宫,准备废黜李豫拥立李系。后张皇后矫诏召见李豫,想要让他去除宦官李辅国和程元振,但是李豫不同意。李豫当然不能同意啊,他又不傻,李辅国彼时手里可掌控着京城的军队,自己上那不是以卵击石。双方闹掰之后,张皇后准备趁着李亨临死前召见李豫的时机,除掉李豫。但是这种机密的事竟然被李辅国、程元振得知了,结果就是李辅国拥立李豫登基,反杀张皇后和越王李系的势力。

所以,李亨留给李豫是内有宦官当权,中有地方割据,外有叛乱未平的大唐江山。

李豫面临的是内有宦官李辅国、程元振、鱼朝恩专权乱政,外有安旭庆、史朝义的安史之乱。攘外必先安内,李豫通过示敌以弱、明升暗降等方式,逐步瓦解了李辅国的兵权,最后派人扮作盗贼刺杀了他,后又赐死了鱼朝恩,流放了程元振,总算是掌控了朝廷的局势。

彼时,安史之乱已经爆发了七年之久,李豫掌控的唐朝战火波及各地,社会生产停滞,百姓饿殍遍野,国家经济那是一塌糊涂。刚登基时,叛军又攻陷了洛阳。

李豫只得痛定思痛,下定决心平乱,按照老套路,老子坐镇后方指挥,儿子上战场冲锋陷阵。封儿子李适为天下兵马大元帅,平叛征讨大元帅,任用和回纥交好的仆固怀恩为副帅,启用郭子仪、李光弼等将领,对已成称帝的史朝义发起猛攻,大破叛军,平定了安史之乱。

一波刚平,一波又起。

为了平定安史之乱,李豫抽调了安西、北庭等防备吐蕃的边军,导致吐蕃趁机攻进内地,一路抢占了陕西凤翔以西的十余个州郡,吐蕃军直奔京师长安。虽然李豫急命雍王李适为关内元帅,郭子仪为副帅,带兵抵御吐蕃军。但是为时已晚,吐蕃军攻占了长安,李豫匆忙出逃到陕州避难。好在郭子仪力挽狂澜,与敌周旋,迫使吐蕃退出长安,李豫才得以回京。

这边刚平定,平定安史之乱的仆固怀恩又叛乱了,原因是被河东节度使辛云京、宦官骆奉先逼迫。

所以,李豫在位的大部分时间不是在平叛,就是在平叛的路上。京师都被人占领了一次,那是空有满腔的抱负,却没有时间、没有舞台,更没有精力去施展,只能任由国事疲敝,经济下滑,国力逐渐衰退。

地方割据势力是爷爷李隆基在位时的历史遗留问题。

早在唐玄宗李隆基时期,就在边境设立了十一个节度使,这些镇守一方土地的封疆大吏,手里不但对戍边军队有绝对的领导权,更是对地方有绝对的统治权,这种军政一把抓的制度助长了节度使的野心,他们在地方就是一个天高皇帝远的土皇帝。

李隆基废弃了均田制和府兵制,改用招募雇佣兵的募兵制,虽然得到了战斗力强的军队,但也让这些拿钱办事的职业兵被地方士族豪绅收买贿赂,形成了一种盘根错节的利益纽带。

安史之乱之所以爆发,清君侧,诛奸佞纯粹是一个幌子,完全就是因为中央集权和地方政权之间的争权夺利。试想,一个身兼三镇节度使、拥兵十数万的地方势力,如何能够满足其日渐膨胀的野心。

到了老爹肃宗时期,内部纵容宦官、内宫专权乱政,外面有作乱犯上的叛军,没有精力也没有能力去遏制膨胀发展的地方割据势力,他们老老实实不参与叛乱就烧高香了,还没事去限制他,那不是老寿星上吊,嫌命长了。因为,这就给了地方势力无限发展的可趁之机。

等到了自己这一代,不是在平叛,就是在平叛的路上,更是让这些地方势力如野草般疯长。等腾出手时,早已是尾大不掉了。

种种的掣肘,不断打击心高气傲的唐代宗李豫,磨平了他的棱角,消散了他的意志,以至于李豫晚年崇尚佛教,宠信宦官,唐朝也是江河日下了。

图片素材源自网络,如有侵权,请联系删除。