2016年2月23日,夜幕时分,西安市一座教学楼上,坐着一位年仅18岁的高三学子。

他眺望着远方,感受着风的呼吸。最后,在万物的注视下,他一跃而下。

而这位高三学子的死,震惊了史学界,他本人更被誉为“史学天才”。那么他究竟是为什么会选择,在距离高考仅有100天的时间,结束自己的生命呢?他的三千字遗书背后,说明了一切,只因他看透了两件事。

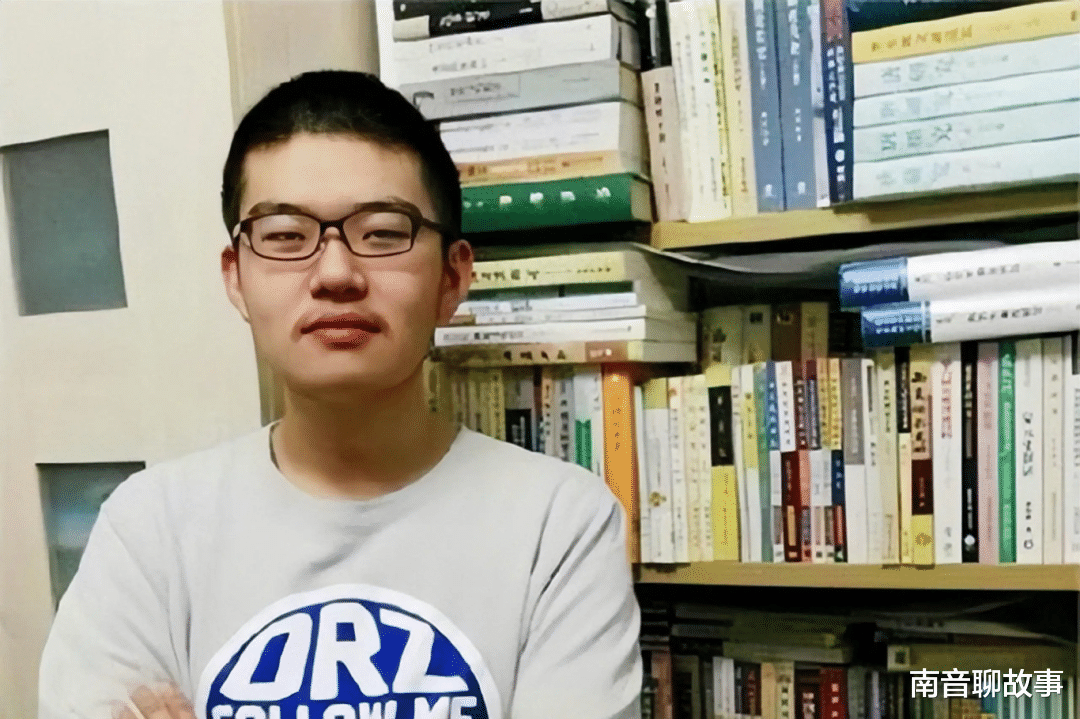

01他有一个极具书卷气的名字,林嘉文,在书香门第中茁壮成长。距离他跳楼至今,已有8年的时间了,不知道在另一个世界,他是否找到一片属于,自己的乐土。有些人活了一辈子,都赶不上林嘉文短暂的18年。

林嘉文的父亲,在律校工作,母亲和外公外婆都是人民教师,可想而知,他从小成长的家庭氛围,不谈幸福,却是充满书香气的。这个“史学天才”从小就展现了他惊人的历史天赋,和别的孩子不同,他不喜欢枪、不喜欢各种奇怪的玩具。

偏偏喜欢在历史书籍里徜徉,因为历史故事带给他,是一个广袤无垠的大草原。在那里,有高深莫测的智慧,有诡辩奇异的阴谋,所有弄不懂的东西,对他来说,吸引力十足。因为家庭本身富足,加上他爱看书的爱好,很符合当代父母的期待,他的要求,也都尽可能被满足。

在别的小朋友还子啊看动画片的年纪,林嘉文却跟着家长看起了《百家讲坛》,而且饶有兴致。别的小朋友看连环画,他却要求父母买来《三国志》、《资治通鉴》来看,每遇到不懂的知识点时,他就会带着问题跑向父母,要求他们给解答。也正是在这种环境下长大的林嘉文,对于历史研究的越深刻,越能发现其中的奥妙之处。

02到了初中,林嘉文的历史积累已经超过了许多历史老师,他的历史老师还表示,上课时只要林嘉文在,他都会感觉到亚历山大。因为每当老师讲错一个历史知识点时,林嘉文就会直接指出,这让老师在台上只有尴尬,而其他的学生,则对这个不爱说话的同学,投来崇拜的目光。进入高中以后,林嘉文更是一发不可收拾。

高一那年,他16岁,就自费出版了自己的第一本书籍——《当道家统治中国:道家思想的政治实践与汉帝国的迅速崛起》。要知道,这样的书籍,30多岁的作家,都不一定能写得出来,林嘉文不愧为“史学奇才”。这个时候,因为林嘉文并没有宣传自己的书籍,书籍也未曾署名,所以他的才能还未被大众所熟知。

直到两年后,他再次出版了一本《忧乐为天下:范仲淹与庆历新政》,自此被媒体和学校看见,并大肆宣传。这部作品问世后,还在中国史学界引起了不小的轰动,因为作者才不过18岁,而且还是历史书籍。要知道,敢写历史书籍的,都需要有深厚的积累,否则即使写出来,也只能是四不像。彼时的西安中学,借助林嘉文,在流量为王的时代,将他推上了舆论的风口。

铺天盖地的报道,以及媒体采访,占据了林嘉文许多的时间,他感觉到自己不过是个高三学子,是一个热爱历史的普通人而已。可如今因为一本书,却将他捧上了神坛,他想不通这是为什么。通过这次炒作,他也认识了许多历史界的名人教授,在与他们对话时,他也能够对答自如,这让一众人,都为这个少年,感到前途无量,更期待他以后的惊艳表现。然而,让人意料不到的是,在第二本书籍出版两个月后,林嘉文给自己的恩师刘雅雯,发了一封长信邮件。

第二天凌晨两点左右,这个被誉为历史神童的少年,从高耸的教学楼上纵身一跃。03在信中,他表示,这一次自杀并非一时冲动,而是蓄谋已久,离开的念头早就在他的脑海里挣扎了太多次。在写书的两年时间里,他内心积聚的压力和郁闷,让他时常感觉不到自己的呼吸。他还提到,在现实世界里,已经找不到让他感兴趣且能够为之努力的东西了,若说有,那也是他永远无法超越的界限。未来的一切,对于那时的他,已然失去了所有的吸引力。

所以,对于人生,林嘉文已经看到了其本质,也不再对这个世界抱有任何积极的期待。这是遗书里想要表达的第一点,来自内部原因。其实,早在2015年时,林嘉文就曾被医生诊断为抑郁症,本身精神就不太稳定,但因为还在上学,面对周围的一切,他又必须要让自己看起来一切正常。

这两种力量之间的对抗,让这个少年的内心,变得更加敏感和不定。再加上,林嘉文和同龄的孩子不同,他早就在史书中看过了许多古人的人生,在那里他感觉到了自己的渺小。从思维层面上来看,林嘉文显然已经跨越了他本身的年龄,对事物的看法,也有自己独特的见解。

他原本只是想在自己的历史圈子里,研究着那些他感兴趣和热爱的东西,如今却要面对如此多的聚光灯,还有众人的捧杀。这其中,不乏一些人,发布一些攻击的言论,类似伤仲永或是不务正业等等。想想,这么多人对着他的作品评头论足,他走在街上,也要被指指点点,这不是他想要的。当他站在镜头面前,配合那些人说着他并不想说的话,林嘉文觉得自己,就像个工具人,被任意摆布。

也正因为如此,林嘉文最终不堪重负,选择了离开。如果林嘉文,只是他自己,不曾是什么史学天才、神童,也许,他尚能与人间为伍,继续发光发热。那么,杀死他的,究竟是他自己,还是来自毫无温度的舆论的尖口?对于中国应试教育,每个孩子的压力,又该怎么去化解?这是我们必须要去思考的问题。图片来自网络侵权请联系作者删除谢谢