叶植盛简介

叶植盛,号朴庐,祖籍广东阳江,出生于广东电白,成长于湛江遂溪,发展于北京。广州美术学院毕业,问道于关山月、赖少其、黎雄才、王肇民诸先生,2005年游京操书画业,于北京宋庄辟画室曰“大美堂”,2012年入中国国家画院范扬工作室。兼治诗文,精鉴赏,有深厚的国学素养和对艺术理论的研究,现任北京宣和画院副院长、北京宋庄书法院副院长、北京宋庄篆刻院学术委员等职,著作出版有《正大真朴•叶植盛的艺术》、古体诗词集《朴庐诗稿》、谈艺录《砚耕鳞爪》、画集《中国当代名家系列•叶植盛》等。国画、书法、诗词作品及评论文章分别发表于《美术报》、《荣宝斋》、《鉴宝》、《中国书画报》、《书法报》、《南方日报》、《南方》杂志、《中华诗词》、《诗词创作》等国家一级、省一级重要刊物。历年来作品被编入大型文化典籍有三十余种,主要有《中国美术大系》、《中国现代书法大系》、《中国国家画院教学文献》、《共和国书画艺术名家博览》、《世纪诗词大典》、《20世纪中华诗人代表作》、《中华当代词海》、《新千家诗》、《岭南千家诗》、《类编中华诗词大系》、《当代中华律诗选粹》、《中华诗词年鉴》等,传略载入《中国文艺家辞典》、《20世纪中华诗人传略》等辞书。

叶植盛作品欣赏

-----------------------------------

酣眠可到西斜日 68x138㎝

牧童午憩绿阴前 136x68㎝

牧趣图 98x196㎝

绮霞酣透晚风清 68x68㎝

秋色秋声

翠甲肥甘 138x68㎝

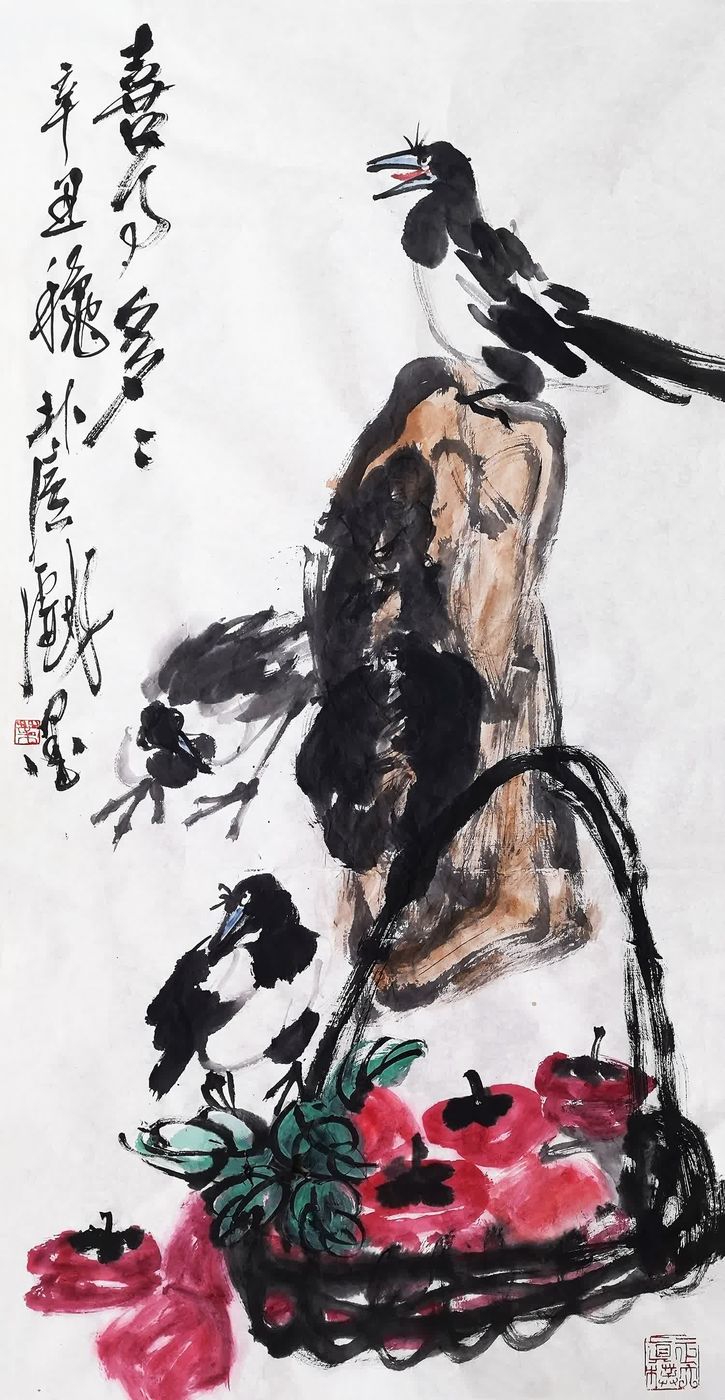

喜事多多 138x68㎝

独坐幽篁里 68x78㎝

纳凉图 68x68㎝

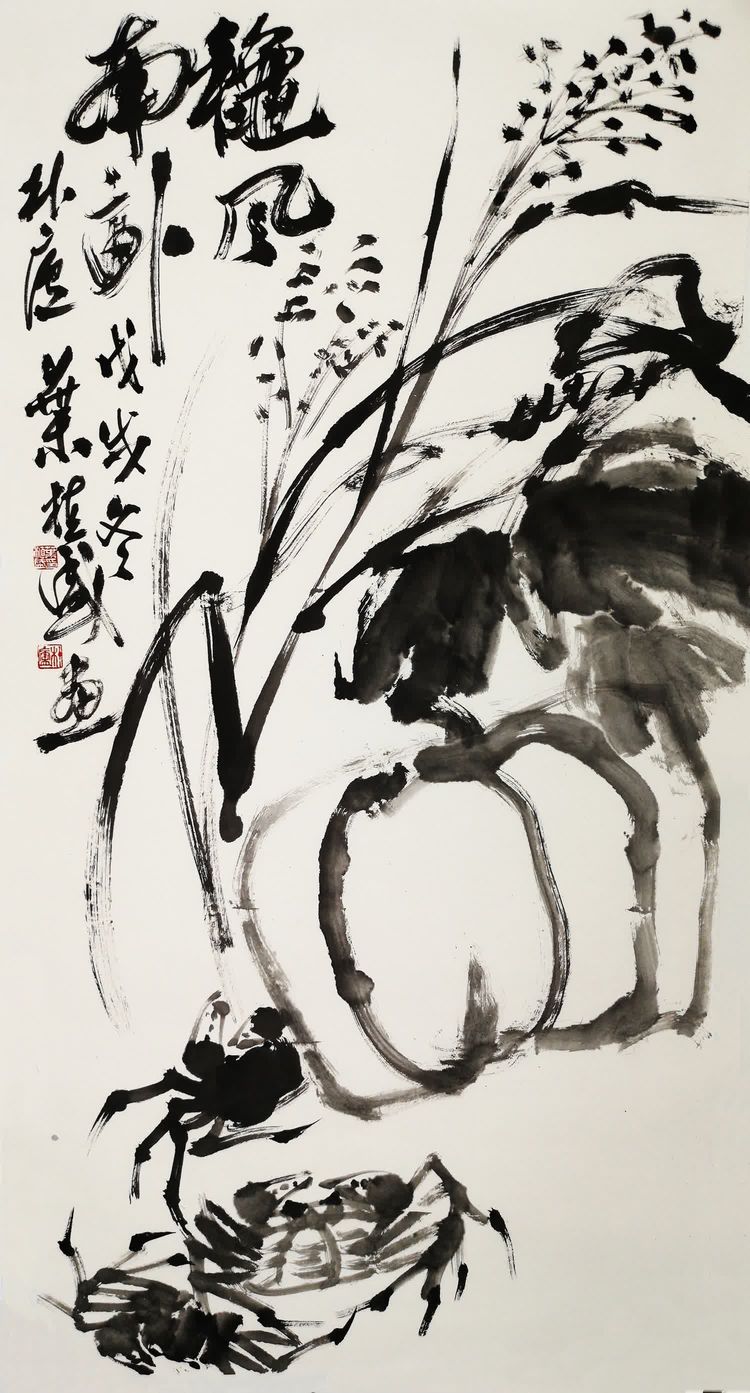

秋风南亩 138x68㎝

夜炉芋美 138x34㎝ 雨后新蔬138x34㎝

莼鲈岂及138x34㎝ 清白有声138x34㎝

雨后新蔬 138x34㎝

夜炉芋美 138x34㎝

莼鲈岂及 138x34㎝

清白有声 138x34㎝

叶植盛绘画艺术析读

叶植盛画风质朴雄浑,气格开张,体现出其一贯主张的”正、大、真、朴”的艺术思想和艺术追求。他的绘画涉及山水、花鸟、人物。尤其值得一提的是,叶植盛同时也是一位诗人,他在绘画之余还创作了不少古体诗,诗作词工、句美、意深,情景交融、境界高远,充溢着传统文人墨客的秉性情怀。这些诗,相当一部分同时又被他题写在画中,相辅相成,增添了无限的表现力。 诗歌的神秘、追问和蕴藏于语言间的穿透力,使他的画面语言与诗歌语言两相交融,互为生发。诗画合璧,这正是中国绘画追求诗中有画,画中有诗的理想境界。从另一方面看来,由于他的诗蕴含着较深的画意,使他同时又获得了绘画的启示,诗与画双向的结合和努力,最终造就了他极富中国气质的绘画艺术,这种人文背景、文化内蕴和精神张力,在他的山水、花鸟、人物诸艺术领域都得到较充分的体现。

叶植盛的山水画取法宋元,源清流正,下至明清诸大家及现代的黄宾虹、傅抱石、张大千、刘海粟、李可染都有所研习和吸收。其作品重气尚韵,不事媚巧矫饰,气格高迈,用笔寓厚重拙辣刚韧于率放爽利之中,豪荡感激,表现林泉之志、烟霞之旅,抒发高逸之怀、远尘之思。

一、山水田图

他的田园画,用心于脚下的土地,寄托着人与自然、乡村文化的情思。在艺术家的心目中,田园即土地,也即真正的民间以及文化的表征,田园散发出来的隐秘气息,就是艺术的生命之源。其作品主要以南方蔬果物产及乡村情境为主题,在充分展现生活画卷的过程中,赋予对象“品格”,注入耐人寻味的情趣与真挚深厚的乡土之爱。感情朴素自然,笔墨气韵生动,把田家风趣描绘得淋漓尽致、生机盎然,仿佛可闻到泥土的香味和听到虫儿的叫声。由于诗的意境的植入,在泥土香之外又流淌着浓浓的书卷气息,因而叶植盛的田园绘画作品,不是单纯的绘画,同时还是一首首田园诗,诗化了的田园,提升了田园画的品格。他继承着田园诗画的传统,开拓当代中国田园诗画的新天地。特别是那些以典型乡村牧歌式场景着笔的画作,突出画面的意境的营造,渲染纯真的童趣,真挚的感情,将记忆中的流逝之美在时光中再现,不仅从画作中可读出对流逝的童年和不复再有的乡村生活的深深怀念 ,这种怀念造就了他作品的观照精神,自然在流失,田园越来越不可企及,画家用他的画笔在挽留这些记忆,挽留迷失的土地及以失落的乡村文明,用画笔招唤隐逸情怀、淡泊心态的精神回归。这或许也是对日益工业化社会所导致自然环境的严重破坏的诗意式讽谏。

二、花鸟画

叶植盛绘画艺术中还有重要的一部分就是传统花鸟和人物。他早年醉心于徐青藤、八大山人、吴昌硕、齐白石诸家、高设洪炉,日锻月炼,取精用弘,集各家之长而加以融会贯通。下笔劲、挺、韧、狠、辣,观感厚、重、拙、朴、雅。放逸而不空疏,拙重而不滞结,呈现出强烈个性的笔墨风范。此等笔墨艺术语言的形成,极大程度上有赖于他深厚的书法根基。

三、书法

叶植盛的书法,早期以篆籀为主,兼习楷书,晨临暮写,兀兀以穷年,遍及甲骨、钟鼎、猎碣,索本求源,笔墨朴厚高古。楷字初学颜鲁公《大麻姑仙坛记》,取其雄浑庄正,后又习北齐摩崖经字,得其高浑简穆、风神疏朗之气象。继而又攻草书行书,草书以张旭、怀素为宗法,上溯羲献父子,下及宋之黄山谷,明之祝允明,笔势飞动而又法度森严。行字从黄山谷《松风阁诗卷贴》入手,继学王右军《兰亭序》,复入米海岳《 苕溪诗贴》、《蜀素帖》之间,后察学米易有习气,又以颜鲁公《祭侄文稿》救其弊,取颜鲁公之韧厚雄浑,兼得米元章之沉着痛快,后又参入有清一代邓完白、 吴缶庐笔意,所以能笔力苍浑圆厚。他的善学,于此可见一斑。他平时广征博采,收罗宏富,家藏名帖不下百余种,时时研读,又广于游历,目睹古今名家真迹无数,所涉既广,所见亦高。又深悟书画须与诗文史哲同参,由书入哲,方能克臻化境之理,终日读书养气,澄怀观道,以求脱化,以庄严质朴、清逸刚健为依归。因其书沉雄朴茂,而又能险中归正,尤合书匾,叶植盛匾书追求庙堂之气,正大雄迈,气象堂堂,于庄重之体见逸气,于朴厚之笔蕴文雅,且能根据不同场景、内容随机生发,力求做到书意合一,使书法艺术与环境融会得宜,这也是其书路广阔兼擅多种风格的具体表现。

四、篆刻

叶植盛初中时已及篆刻,出手即见颖异,后虽未作为主攻,但因能会心秦汉,放眼明清,领旨殊深,偶一为之也多成佳构,为众多印家所推许,当代不少书画名家见其印作,每有索刻。叶植盛在谈到书画与印的关系时如斯说:“书画家须知印方能选印用印,使二者浑然一体,相得益彰;印家亦须知书知画,方可为书画家奏刀,使印与书画相契相和,然深于此者寡,每见二者悖而相失。画佳而印劣,画之厄也,印妙而画俗,印之辱也。”

五、诗文、论评鉴赏

叶植盛的艺术才华是多方位的,其博学笃修,腹笥丰赡,诗书画印而外,在文论和鉴赏领域也有骄人的成果。安徽省马鞍山市文艺评论家协会主席,李白研究专家曹化根说:“ 叶植盛还是一位风格独具的评论家,这尤为难能可贵。他的评论既融入了自己多方面的艺术实践,又有广博深厚的理论基础,眼光独到,语言高古,笔力老辣,风格沉稳,比一般的批评家的评论更接地气。” 他早年的谈艺录《砚耕鳞爪》虽大部分尚未整理,仅得窥豹一班,但其学习、创作、思考的心得体会,不乏真知灼见。他应邀写过不少评论文章,但他不愿意去做评论家,常说自己写评论文章是被赶鸭子上架。在一次艺术访谈中,谈到理论对绘画实践的指导意义,同时也谈到当下评论家与画家的关系,他说:“批评家与画家之间好像是普遍存在种雇用关系,我出钱你就得为我服务,替我的作品说好话,而绝大数批评家也乐意成人之美,缺少对作品和读者负责的态度,甚至丧失立场和良知,瞎捧乱抬,在业界基本上已形成习气。我有时也应邀写些批评文字,也难免俗。所以别人给我戴评论家的帽子,我内心上是虚顶着的,我更倾向于认可自己是位鉴赏者。我写评论更多是从品读的角度来写,说不了那些空而大的道理。按理说理论家应起到理论先导作用,但基本上是画家一步一个脚印走出路来,然后理论家才在后面插上一个路标。很少有理论家有先见之明,比如西方的印象派,开始并没有评论家看好他们,他们所遭到批评家、记者们的责难、嘲讽是无以复加的,蒙辱的程度在画史上是十分罕有的。等他们成功了、胜利了,艺术史家才来归纳总结他们。从某种意义来说,我比较认可艺术史家的这个称谓,优秀的史家总结前人的经验,找出规律,这是非常有价值的工作。印象派之后,西方的评论家都小心很多,不敢乱评。中国的情形也类似。不必过于相信评论家的话,要学会用自己的眼睛和心灵去看东西。” 他的评论相对侧重于把握艺术的本质,鉴赏目光犀利,辨眼如炬。 此外他还擅于用文言文写散文,言简意赅,警策隽永,联珠缀玉,文采粲然。全面的学识滋养着其书画艺术,笔墨格调自能高蹈,脱弃凡流。

最后有必要简略梳理一下叶植盛的创作轨迹,他毕业于广州美术学院,又深造于中国国家画院,最初以花鸟画为主,后来又致力于山水画的探索,取法乎上,博取古今诸大家之长而成其精要。书与画互参互化,是叶植盛始终遵循的艺术法则,他惨淡经营,施书入画,融情入景,追求 “正、大、真、朴” 的大美境界。他的书画作品一如其人,敦厚蕴藉,风华内敛,如银盆盛雪,中藏异境,读者须细加咀嚼才能得其三昧。温柔敦厚,自然质朴是中国传统文化艺术所追求的一种至高审美理想,也是衡量艺术是否进入大成上境的重要尺度。叶植盛对这种艺术品质的礼敬、领悟、把握乃至执着似乎是与生俱来,在他最早期的作品里,这种优秀的艺术品质就已自觉地得到了充分的体现,同时也印证了其时对传统笔墨的理解能力和驾驭能力是如此的敏锐和超常。

在长期的创作实践中,叶植盛深深领悟到一个道理,就是书画必须与诗文史哲共同参习,读书养气,修养心性,由书画而入史入哲,方能臻于化境。因此他韬光养晦,澄怀观道,文史哲书画印诸艺兼修并进,承接传统,深入当代,涉猎中西,淘洗熔炼,重理法而又不为一家一派成法所囿,敢于冲破樊篱,另辟蹊径,终于探寻到属于自我的具有独特风格的创作之路,成就了他目前极富诗性的中国气质绘画。