阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

文|夏夜芦苇荡

编辑|夏夜芦苇荡

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾,但为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!

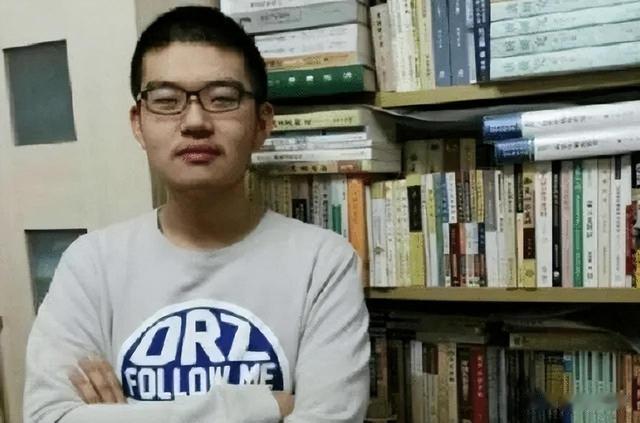

16岁,林嘉文出版了自己的史学著作,轰动史学界;17岁,他参加了北京大学历史学系的夏令营,被评选为优秀营员;2015年年底,他出版的史学专著被报道;历史学家李裕民评价称:

“他是新中国成立以来‘最年轻的具有研究能力的作者’,一般的博士也达不到他的水平。”

然而,这样一个优秀的少年英才,却在距高考仅百天时,从万丈高楼一跃而下,从此告别了这个世界。

离世前,他给家人及老师留下了遗书,称自己一生已经看透了两件事。他的离去令人唏嘘,遗书中究竟写了什么?他又为何会选择会在高考之前选择轻生?

“林老师”

“林老师”“嘉文,嘉文……”

2016年2月23日晚,一声声悲痛的呐喊打破了夜的沉寂,不少居民被这声嘶力竭的哭喊声惊醒。翌日,人们终于知晓了那哭喊的来源,同时也感到十分惋惜。

那个“别人家的孩子”林嘉文,在昨天夜晚跳楼身亡了。然而大家却都不能理解,明明那么优秀的人,怎么会想不开呢?

林嘉文出生在西安市的一个书香世家,家中的长辈皆以教书育人为己任。

他的父亲在法律院校工作,母亲是一名小学教师,外公外婆也在当地的中学从事教育工作。自林嘉文出生时期,便深受家中环境的熏陶。

因为家中藏书众多,林嘉文从小的消遣便都在书本之中,而他最喜欢的书籍,则是历史方面的。

那段时间,家里人特别喜欢一起坐在客厅,观看电视节目《百家讲坛》,主持人将一段段中国历史用生动的语句讲述给电视机前的观众朋友。

通过《百家讲坛》这个节目,林嘉文更加热爱历史。同龄的小孩喜欢走出家门,迈向大千世界,而他却只喜欢待在家里捧着一本本史书研读。

他的爱好,父母十分支持,只要是林嘉文点名要看的书,他们都会买来让他阅读。可以说,无论是物质方面还是精神层面,林嘉文的父母都从未亏待过他。

因此,在中学时期,他便已经阅读了大量的民族历史和各种学术类文献。在学校,他被同学们称为“林老师”,到后来,就连他的历史老师也开始唤他“林老师”。

历史老师说,林嘉文的知识储备量给了自己很大的震撼,平时上课讲到宋史时,自己甚至会不自觉地观察林嘉文的面色,生怕自己讲错了。

在历史课上,老师也常常会点名让林嘉文上台补充。不过,虽然林嘉文确实有才,但教课却是另外一门学问,因为讲的太过深奥,学术性太强,另有很多学生都听不懂。

而他的才华也在不知不觉间“收获”了班里同学的“不满”,大家觉得林嘉文很高傲,不合群。

骄傲的少年他的同学张扬(系化名)曾被林嘉文这样赞扬:

“你们什么都不懂,只有张扬懂一些,不过他也是只知道皮毛。”

这话听着十分自负,但张扬却并不恼,他认为,林嘉文虽然高傲,但是确实有实力,于是他打趣林嘉文是“高处不胜寒”。

对于张扬的评价,林嘉文表示赞同,他常常环顾全班同学,嘴上感叹着他们只知学习,不会研究。

这话听着虽然十分刺耳,但不得不承认,林嘉文的高度,确实难以企及。

中华民族历史文化悠久,每个朝代盛行的风气与政治环境都各不相同,在这些朝代当中,林嘉文最喜欢宋朝。

班里的同学不懂他,他也实在没有办法融入他们,因此,林嘉文便只好利用网络和一些志同道合的人交流。

一次,他给岳麓书社的编辑胡宝亮的著作发表了一篇书评,阐述了自己的观点。胡宝亮看到后当即觉得自己终于等来了知己,于是便主动联系林嘉文交流史学方面的心得。

在网站里,他又和宋史大家李裕民成为了莫逆之交,二人常常探讨学术问题,有时甚至直到深夜也不愿散场。

只是隔着网线,他们二人都不知道,那个和自己相谈甚欢的知己,居然是一个未满18岁的少年。

2014年,林嘉文把自己即将出版的书稿拿给李裕民看,李裕民看过之后觉得很是不错,林嘉文说,出版社需要一位宋史方面的专家为这本书籍写序。

一向不愿为年轻人写序的李裕民,破例答应了,在他看来,林嘉文的书籍确实不错,为了鼓励他,李裕民在序中写道:

“新中国成立以来,林嘉文是我见过的最有才气的少年学者。”除此之外,他还特意去参加了他的新书出版座谈会。

2015年,在他的新书座谈会上,又许多史学专家对他的著作予以评价,或褒或贬,林嘉文都能自如应对,有些学者的犀利点评也都从容回应。

在那场座谈会的记者,也十分佩服他的成熟和健谈。

记者直到,他在夏季曾参加了北大历史学系的夏令营,于是便询问了对未来的人生规划,林嘉文表示,自己的目标是国内的北大和没过的印第安纳大学。

然而,谁也没想到,一个有着如此远大志向,面对同学又那样高傲的人,最终竟会选择以跳楼的方式来告别这个世界。

事发当晚据悉,林嘉文在2015年便患上了抑郁症,一直都在吃药控制。事发当晚,他一如既往的重复着之前的所有,吃药,写作业。

然而谁也没想到,看起来一切正常的他,竟会突然从楼顶一跃而下。

在跳楼之前,他给平日和自己接触较多的老师发了封邮件,但在当天晚上,并未等到老师的回复。

毕竟,现在社交软件多种多样,平日里会看邮件的人并不多见。第二天,老师看到邮件试图联系他时,却得知林嘉文已经去世。

当天夜晚,上海师范大学的张老师看到朋友圈有人发文称让大家快打电话给林嘉文,并表示林嘉文写了东西给自己。

张老师原以为林嘉文只是心情不好,休息冷静一会就会好了,于是便没有太当回事。不过,他还是发了微信给林嘉文,告诉他没有什么解决不了的问题。

然而,他的开解却并未等来林嘉文的回复。谁也想不到,看起来十分正常的林嘉文,居然会是一位抑郁症患者。

全国多所高校的史学研究专家在得知林嘉文去世的消息时,皆十分震惊和惋惜。宋史学家李裕民表示,和林嘉文相处以来,自己全然不知他深受抑郁症折磨。

可林嘉文的人生经历中,并无明显坎坷,父母疼爱,学习优秀,又认识了志同道合的专家们,在物质条件和精神食量一并富足的情况下,为什么还会患上抑郁症呢?

原因?2月23日,是学生们到校报道的日子,白日里,林嘉文的表现一直都很正常。

林嘉文的老师表示,他患有抑郁症的事情学校和家长都是知道的,学校的心理医生还对他做过心理辅导。

如果不是出了这样的事情,他一定可以考上非常不错的重点大学。

此前,林嘉文在一次新闻发布会上,曾袒露过自己的烦恼,因为“史学奇才”这个标签,他获得了越来越多的关注。

媒体的吹捧压的他喘不过气,好像就连父母,也认为自己本就应给是媒体塑造的那样完美。可是,这些吹捧于他而言却是束缚的枷锁。

他担心读者会发现自己并不像他们印象里的那样完美,因此一直揣揣不安,就连一直向往喜欢的宋史也无法激发他的热情。

他喜欢历史,也愿意研究,却并不希望暴露在大众的眼中,被过度关注。

在林嘉文离世之后,网上流传着一份疑似他的遗书,名为最后的话,他表示,一走了之的想法已经萌发了太多次,每一次对压抑和恐惧的感受都推动着他对待生死的深思熟虑。

每一次深思熟虑的结果,都让他可以认为自己最终的离去并非感性的排解抑郁和孤独的感受,而是理性思考多次的结果。

未来对他来说太没有吸引力了,希望人们在得知自己去世的消息时,即便不理解也给予他基本的尊重。

他曾自私的想尝试和世界相处,但却总是未能如愿。

在此之前,他曾发过这样一条微信——越发不明白自己这么拼是为什么,如果是为自己,也也只是为拼而拼。

外界的赞誉,对他来说并不是一件好事,他不愿一直活在别人的期待里,因此便想逃离。

结语

结语当今社会,患有抑郁症的人似乎越来越多,而每个人的经历与导火索又大不相同。

对于林嘉文而言,是媒体不断的捧杀,致使他不得不拼命的用自己城北的努力来达到大家所期待的高度,但对于一个学生来说,他本可以不用那么拼命。

这鲜花和掌声中,他渐渐迷失了自我,忘记了他只是一个学生,本就不必完成那沉重的过高期望。

他的离去令人悲痛惋惜,也给如今的我们留下了深深的思考,希望在未来的日子里,每个处于迷茫阶段的人们,都能找到自己的归属和生活的意义。

世界灿烂盛大,请尽可能的多停留一段事件,你会发现,美好藏匿在每一个瞬间里。

[免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

信息来源: