一说起朱棣迁都燕京,百年来基本都是狂吹,说什么天子守国门,压制北方游牧民族,什么南京温柔乡,燕京苦寒地,可以磨砺皇室的性格等等。

确实迁都燕京有一些好处,但绝非上面说得那两条:

因为,天子守国门相当于皇帝御驾亲征,瞎指挥不说,还会让那些真正懂得打仗的将军无所适从,而且为了主子的安危很容易浪费资源;至于磨砺皇室性格,那更是瞎扯,皇帝到了哪里都是宝贝疙瘩,与地方无关。

其实,迁都燕京的好处也就这么两条:

1、可以遏制和削弱对明朝威胁最大、实力最强的蒙古部族。头上悬把利剑可以倒逼明朝统治者,整合各种资源,加强燕京的防卫,把北方建成铜墙铁壁,这在明朝初期,特别是明君在世的时候体现的尤为明显。

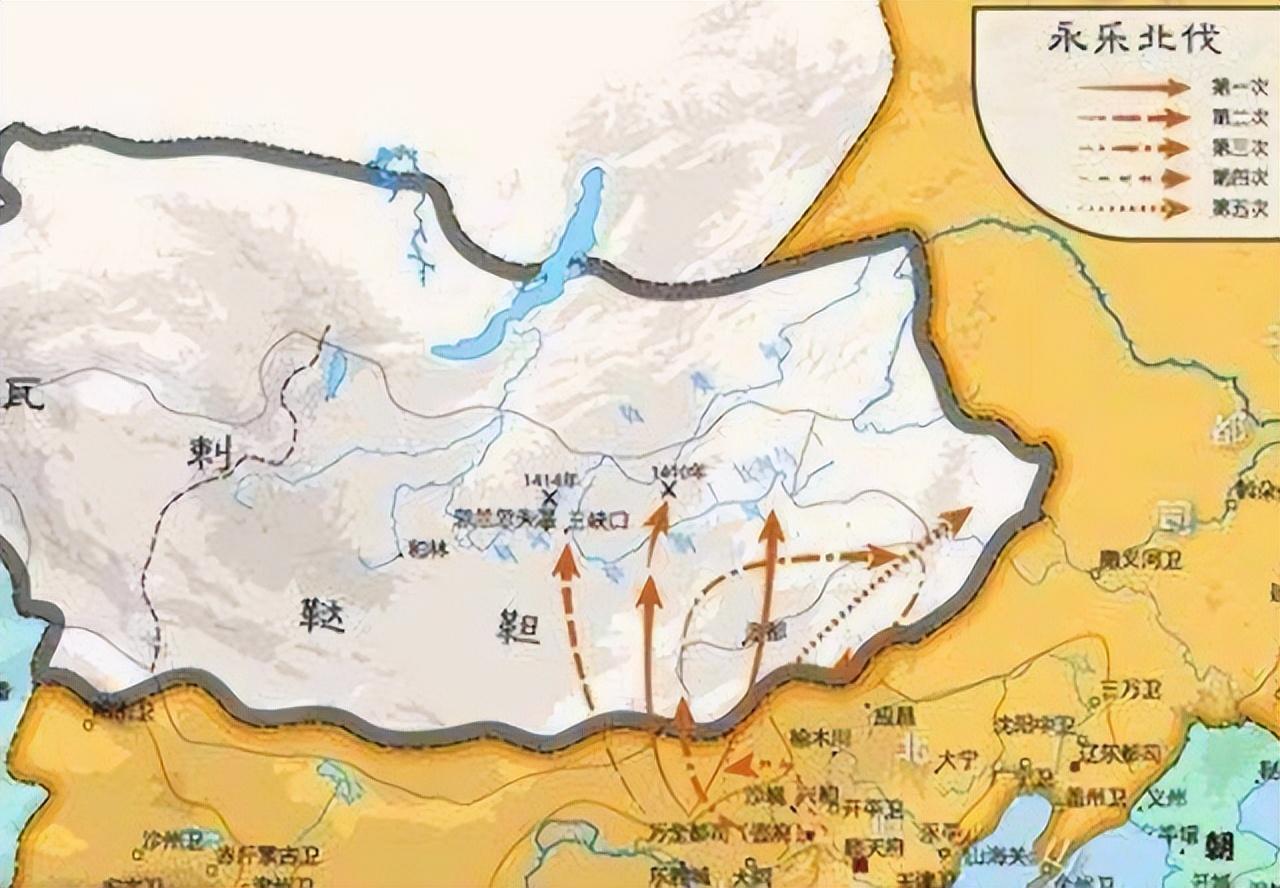

朱棣五征漠北,一是为了自己的文治武功,洗脱身上“靖难”的骂名,二是担心后代子孙,没有能力消灭近在咫尺的游牧民族威胁,才不顾老迈多次御驾亲征的。

而定都燕京,可以为进军草原消灭北元势力节省大量的准备时间。

实际上,我们从朱棣五征漠北所用的准备时间长短,就能看出定都燕京的优势来。第一次和第二次,明朝的都城仍在南京,朱棣为这两次战役分别准备了将近半年的时间。第四次和第五次,明朝首都已迁至燕京,朱棣决定出兵后,仅用了一个月的时间就完成了战备资源的准备。第三次,由于朱棣刚刚迁都燕京,从朱棣提议出兵到明朝正式派兵,只用了三个月的时间。

而战役的准备期越短对明朝越有利,不仅能够减少资源的浪费,对于出兵的时间也会越精确,而草原部落在冬春两季会陷入粮食短缺的窘境,再加上没有牧草,战斗力会极度衰落,这时候可以最大限度地发挥明军的优势。

而朱棣也是这么做的,除了第四次出兵漠北是夏秋两季以外,其余四次都集中在冬春两季,目的是就是利用漠北的大雪在冬天没有完全融化,而草在春天还没有完全生长的事实。

这一条是针对朱棣来说的。

靖难之后,虽然大多数明朝官员都附会到了朱棣身边,但是朱棣对这些官员缺乏信任。而且朱标父子在南京的根基十分深厚,虽然朱棣杀了一批,但总会留下一批。

睹物思人,只要在南京,就能勾起建文旧臣和百姓对“前朝”的同情,更难堵悠悠众口。

另外,南京是很多官员的根据地,关系错综复杂,不利于朱棣掌握政权。而反观燕京是朱棣的大本营、龙兴之地,当地官员对他的忠诚度很高,回到自己的“一亩三分地”,心理上要踏实的多,而且还可以利用迁都进行大范围人事调动,进一步巩固自己的帝位。

一举三得,何乐而不为?所以,迁都燕京很大程度上只是朱棣的个人意愿,所谓的天子守国门、南方潮湿不利于自己的腿疾等等只是借口罢了。

太子朱高炽就曾极力反对迁都,后来更是在初一登基就打算迁回南京,只是由于去世的太快没有办成而已。

而他反对迁都的理由也正是定都燕京的弊端:

首先就是经济原因。自唐宋以来,中国的经济重心就已经南移,到明朝时期,南方已经成为全国的经济重心。迁都燕京后,每年都需要从南方运来大量粮食、物资,来供给朝廷的开支,不考虑运费,仅是途中的消耗就达到了“十之四五”之多,正如朱高炽所说:“南北供亿之劳,军民俱困,四方向仰,咸仰南京,斯亦吾之素心。”

而南京作为大明的留都,在此后的二百多年里一直是江南的中心,这里不仅汇集了众多的手工业者和商人,控制着江南的钱粮,人口更是整个大明之最,据载,万历末年的南京人口已突破五百万,“天下大治,留都城内户口百万家。”武宗正德年间,就有官员评价南京的地位说,太宗皇帝迁都燕京,所依仗的钱粮器物,无不取自于南京。

论经济地位,大明二百余年燕京都没能超过南京。

其次是地理位置。从军事上来说,南京拥有极佳的战略位置。它东西向上是长江,南北靠近京杭大运河,进可支援淮河流域,北控关中,退可凭借长江天险坚守,可保北方边患不至南扰,“外连江淮,内控湖海,东南形式”。

而且南京城本身的防御条件也有着天然的优势,外有石头城拱卫,内有秦淮河、紫金山、玄武湖构成的天然屏障,易守难攻。更重要的是南京水运发达,东可入海,有利于逃跑,可以说无可挑剔。

而燕京虽然也有燕山山脉、太行山脉这样的天然地势,有山海关、宁武关,雁门关、居庸关这样的险关要隘,但它不如南京最大的一点就是太靠近长城,离游牧民族太近。现在看我们的疆域,燕京刚好位于“雄鸡咽喉”,基本处于中心地带,但明朝的时候可完全不是这样,出了长城就是游牧民族的天下。

在这种情况下,坐镇燕京的皇帝自然会千方百计的为自己的安全考虑,这也就造成了大明耗费巨大。

据《万历会计录》中记载的数据,万历前十年的全国财政收入平均在1810万两左右,其中边镇粮饷就占了44.58%,折合白银806万,营卫官军俸粮占了14.02%,宗藩禄粮占了29.76%,合539万,官员俸禄仅占了0.63%(明朝官员俸禄历代最低还真不是盖的),内府供用占了11.01%。

可以看到,明朝中晚期最大的财政支出就是边镇粮饷,几乎占了半数的比重,如果再加上营卫官军俸粮,军事开支高达58.6%。

而在大明十三个军镇中,军费支出位列前三的又分别是宣府镇,大同镇与延绥镇(亦称榆林镇),分别占了边镇粮饷的15.81%、15.36%与9.29%,三镇合计占总数的40.45%,折合成银两共328万两。

这三个军镇全部来自于防卫燕京的边镇,如果燕京不是国都,明朝皇室会这么砸钱吗?大明军费如此之高与国都靠近北方边境有很大的关系。

如果你看看明朝十三个军镇的位置(其中九镇位于北方边境),再想想当时的运输效率,就知道明朝为何是被穷死的了。

第三,燕京位于边境,不利于统治。迁都燕京之后,明朝的政治中心距离江南、两广、云贵、川藏等地太过于遥远,导致对这些地区的控制力度减弱。所以明朝中后期,云贵两广等地经常会发生农民起义以及少数民族叛乱。广西大藤峡的战乱以及明末播州的杨应龙之乱即是典型例子。

最后,也是前面提到的一点,迁都燕京后,明朝国力强盛时还好,可以保持对北方蒙古辽东女真的压力,免得他们势力过分膨胀。但一旦出现变故或国势衰落时,燕京就会被胡人包围,陷入危险当中。譬如“土木堡之变”后,燕京就曾受到瓦刺也先的围攻;嘉靖年间燕京又受到过蒙古俺答汗的包围;崇祯年间更被后金几次围城威胁。

这些围攻虽然都被打退了,但一国之都屡被围攻,不可避免的让国人对王朝的前途产生忧虑,心中也蒙上一丝阴影。

另外,从明朝内部来说,燕京作为国都很容易被切断漕运,而一旦漕运被切断,统治阶级就会因物资供应困难而陷入恐慌之中,也会让某些野心家、起义者产生非分之想,不利于大明内部的稳定。

可以说,明代时燕京的地理位置无论从军事上还是经济上都原不如南京。

李世民是夺嫡,朱棣是篡位。杀太子的罪比杀皇帝小。

定都南方,整个华北可能又沦为燕云十六州

大明定都北京没错,但是,大明中后期没有继续贯彻强军,继续对游牧地区征伐,除掉隐患,保持大明的军力…而是一代不如一代的皇帝不知居安思危…

如果定都南京,那么北方需要大量兵马驻守,这些兵马你交给谁统领?交给谁你都不可能放心,,边境防线容不得分权!可能你会说可以分多人掌兵,敌人就喜欢你分散掌兵[呲牙笑]