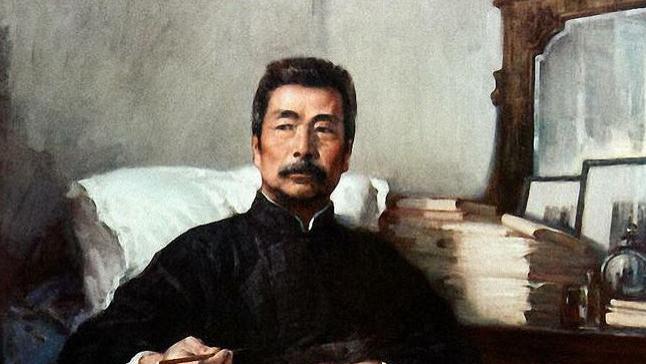

《理水》创作于1935年10月,收录于鲁迅的历史小说合集《故事新编》,收录之前未公开发表。

故事虽然以大禹治水的故事为主线,但其中又加入了文人、官员、平民、帝王等多种人物,使得全篇小说的侧重点并不是如何治水,而是在这惊心动魄的洪水之下各种人物的人性图景。

《理水》主要来源于鲧治水故事,禹治水故事和禹同舜皋陶谈话,均见《史记·夏本记》:

“当帝尧之时,鸿水滔天,浩浩怀山襄陵,下民其忧。尧求能治水者;群臣四岳皆曰鲧可。……于是尧听四岳,用鲧治水。九年而水不息,功用不成。”

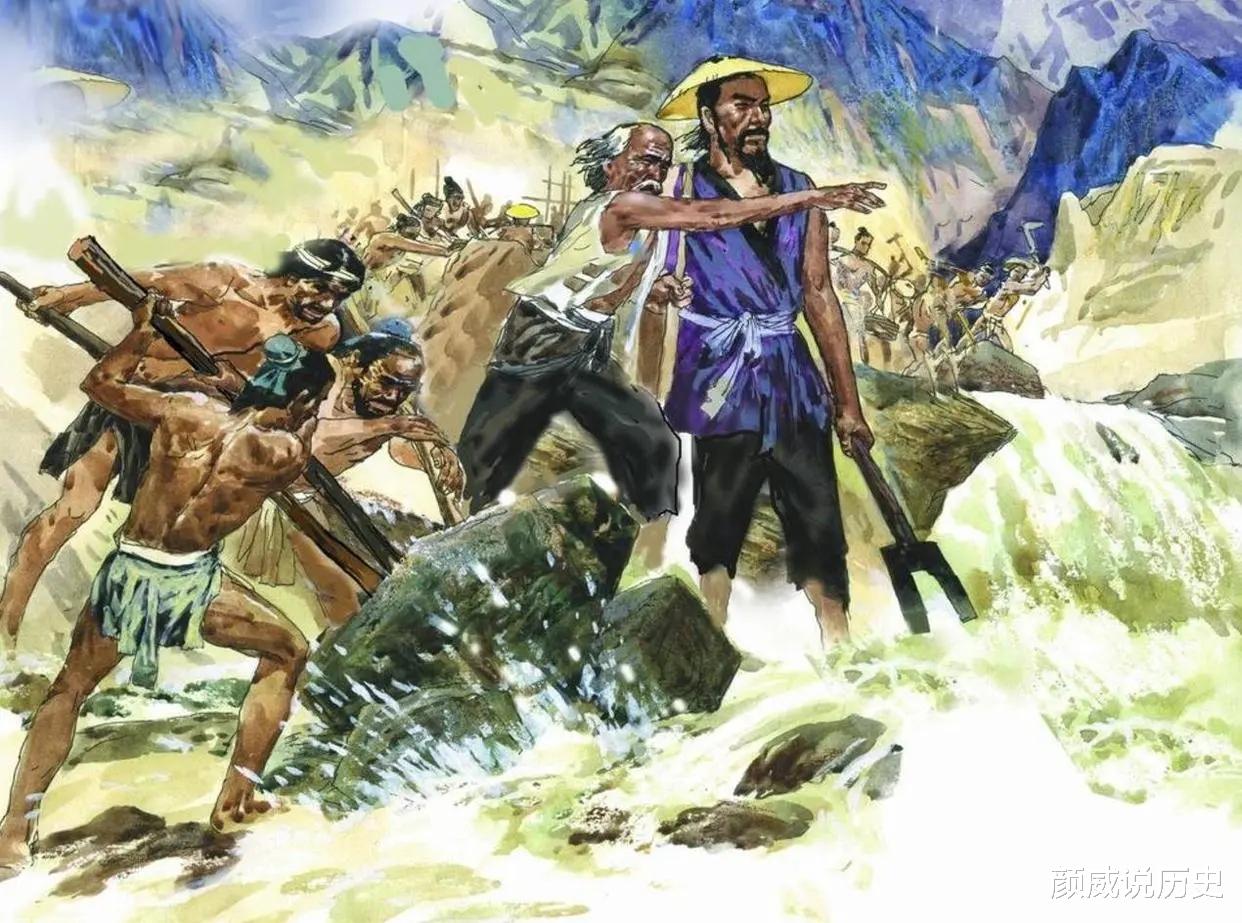

于是鲧被流放到羽山,禹接替父任,奉命治水。大禹从父亲鲧治水失败中汲取经验教训,不再用“堵”的办法,改用“导”的方法。为了治理洪水,大禹长年在外与民众一起奋斗,三过家门而不入。大禹治水13年,耗尽了心血与体力,舍身求法,终于完成了治水的大业,为百姓谋得了安宁。

鲁迅有意识地把历史看成一个巨大的文本,试图通过对历史文本的重构来真实的映射当年的社会。20世纪30年代黄河流域发生了重大洪灾,百姓民不聊生。面对这样重大的灾情,当时的统治者并未采取有效措施,不仅不救济灾民,反而借助“视察”的名义大肆搜刮民脂民膏。

那些考察大员们,来到灾区,根本没有实际查看,而是赏古松,钓黄鳝,游山玩水,只是在临走时叫来几个农民简单问了几个问题。但农民们一见官吏便“两腿立刻发抖”,连对方“什么面貌,也不敢看清楚。”明明是广大灾民吃着树叶水苔之类难以充饥的东西,他却再三声明“我们是什么都弄惯了的,吃得来的”,而且要感激“托大人的鸿福”。

《理水》的故事内涵很高,鲁迅通过这个小说,不仅揭示出当年社会的现状:政局动荡,战乱频仍,专制日甚,世风浑浊;上层腐朽堕落,底层水深火热,都市光怪陆离,乡土凋敝破败;再加列强环伺、天灾人祸……真可谓乱象丛生,永无宁日。

而且揭示出专制社会的本质,权力的高度垄断。在高度垄断权力下,整个社会的生存图景,君主、官吏、民众、文人等等,最后说明专制社中说真话很难,我们很难听到真话,真相永远都是被掩盖的。

为什么在专制社会中说真话这么难?那么,为什么在专制社会中说真话这么难呢?

因为要保命。

官吏要任命、升迁和保命,老百姓要保命,所以社会没有人敢说真话,都是歌功颂德,歌舞升平,盛世繁华,人人安居乐业。

首先,专制社会中权力高度垄断,垄断于君主,鲁迅时代就是垄断于军阀,君主、军阀们通过自上而下层层任命的方式来完成权力的确定和行使,这就决定了官吏们的权力来源于上级,来源于君主,而非人民。

所以,他们只需要伺候好上级就可以被任命和升迁,根本不需要经过民众。既然只需要上级点头,那么,如何才能获得上级的点头。无非是营造出祥和的氛围,盛世的氛围,歌舞升平,所以官吏们根本不可能将社会不好的一面展示给上级,这不是让自己难堪吗?

因此,官吏们只会大事化小、小事化了,能捂就捂住,解决不了问题就解决提出问题的,自己不尴尬,尴尬的就是别人。他们通过统治工具和国家机器对社会上不好的一面进行干预和消失。最后我们看到的都是精心营造出来的盛世氛围,有利于官吏的任命和升迁。

同时,在国家机器和统治工具面前,强权的压迫,经济的剥削,精神的奴役和社会控制管理,民众根本不敢说什么,他们根本无力反抗强权,所以他们见到官吏都是战战兢兢,小心翼翼,生怕说错话遭到不测。

他们专门捡好听的话给官吏,正如鲁迅《理水》中的农民一样,起先农民都是推三阻四根本不愿意去见调查大员,因为怕说错话遭到不测。没办法,只能硬着头皮上。就是见了,他们也不敢多言,说的都是好听的话,官吏想听到的话,吹捧、溢美之词。这样你好,我好,大家都好。官吏不会找民众麻烦,民众也不会遭到报复,官吏也听到了民间的声音,是对自己的肯定,对社会的肯定,充满了歌颂。

这就是为什么专制社会中,很难听到真话的原因。大家都不敢说真话,真话意味着真相,真相意味着强权,谁都不知道会面对什么,谁又敢出头呢?

本文参考文献:

鲁迅.《故事新编·理水》

龙永干.烦扰境遇中坚确践行的念想与历史关涉的审慎:也论《理水》