要说电视剧《庆余年》第二季前五集里最让人眼前一亮也久久不能忘怀的,那还得是“老金头”这个角色。

麻绳专挑细处断,厄运专挑苦命人。

老金头的命运在情绪的大悲到大喜再到大悲之间被按下了快进键而加速燃烧殆尽了。

跟绝望相比,希望才是这个世上最恐怖的东西。

试图拯救女儿之前,他本不抱什么希望的,光脚的不怕穿鞋的,老金头想的是破罐子破摔,死马当作活马医,因为对父母而言,孩子永远是父母一辈子的软肋。

但范闲给了他希望,一个标价五百两的希望。

如梦似幻,像是天上掉馅饼,老金头如获至宝、大喜过望、踌躇满志,笑意盈盈的他一扫此前的郁郁寡欢,甚至一蹦三尺高地走进了抱月楼。

然而,老金头进去前出来后是判若两人的,希望破灭后,他的眼神肉眼可见地黯淡了下来,没有了半点的生机和光亮。

希望越大,失望越大,绝望让他心如死灰——五百两买不到希望,又说是要一万两,可一万两也不够,最后说得要命,可后来命没了希望也还是没能被兑现。

多么像是小说《活着》里那个极度饥饿过后好不容易有豆子吃却因为一次性无法消化大量的豆子而导致胃被撑破而死的苦根。

似乎在老金头命定的死亡结局面前,那五百两只是一次稍纵即逝的回光返照。

不管是对范闲还是对观众而言,这样急速的大喜到大悲的乐极生悲的桥段给人的冲击力都是无比之大的。

让人最心痛的是,被压在苦难的五指山下的老金头和女儿甚至没做错什么,他们只是在努力地去活着的再平凡不过的普通人,他们遭受的根本就是无妄之灾。

话中全是毒,笑里全是刀,牙齿白厉厉的排着,那是吃人的家伙们肆无忌惮地在对穷苦善良的百姓们进行着生吞活剥——将老金头及其女儿“围猎”,对其赶尽杀绝的是那个“吃人”的社会。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

“吃人的事,对吗?”

“从来如此......”

“从来如此,便对吗?”

一个社会真正的进步,不是对强者的仰视和崇敬,而是对弱者的敬重和宽容。

就像叶轻眉留在监察院门前的碑文一样:

“我希望这世间,再无压迫束缚,凡生于世,都能有活着的权利,有自由的权利,亦有幸福的权利。愿终有一日,人人生而平等,再无贵贱之分,守护生命,追求光明,此为我心所愿,虽万千曲折,不畏前行,生而平等,人人如龙。”

《庆余年》第二季里惨死的老金头与第一季里的横死的藤梓荆有异曲同工之妙,他们的悲剧勾连出了电视剧的内核。

成千上万的普通人该要像范闲一样做“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的勇士,而不是麻木不仁的坐以待毙者。

为他人抱薪者不可使其冻毙于风雪,今日若是冷眼旁观,他日祸临其身,便无人为其摇旗呐喊。

“老金头”这个角色的插入给《庆余年》的第二季开了个好头。

演员王建国四两拨千斤又溢满了苦涩的演绎是其中锦上添花的存在,甚至在一开场的前五集里达到了力挽狂澜的作用,这个角色让人看得是悲喜交加也唏嘘不已到心中难以平静,演员的功力之深厚可见一斑。

姜还是老的辣,70岁的王建国虽然籍籍无名但有着老戏骨的老道演技,不由感慨,演艺圈还是卧虎藏龙的。

真正厉害的演员不需要什么花里胡哨的设计和冗长的篇幅,寥寥几场戏就可见真章,眼神的几个变化,角色的魂出来了,情绪被调动出来了,观众的共鸣和思考也有了,一场酣畅淋漓的创作就落地了。

王建国虽然不火,而且常常在剧中只是镶边的无足轻重的小角色,但他却不时能在有限的戏份里凭借着精湛而让人动容的演技出圈。

《田耕记》里的连方;

《白色城堡》里的孙大爷;

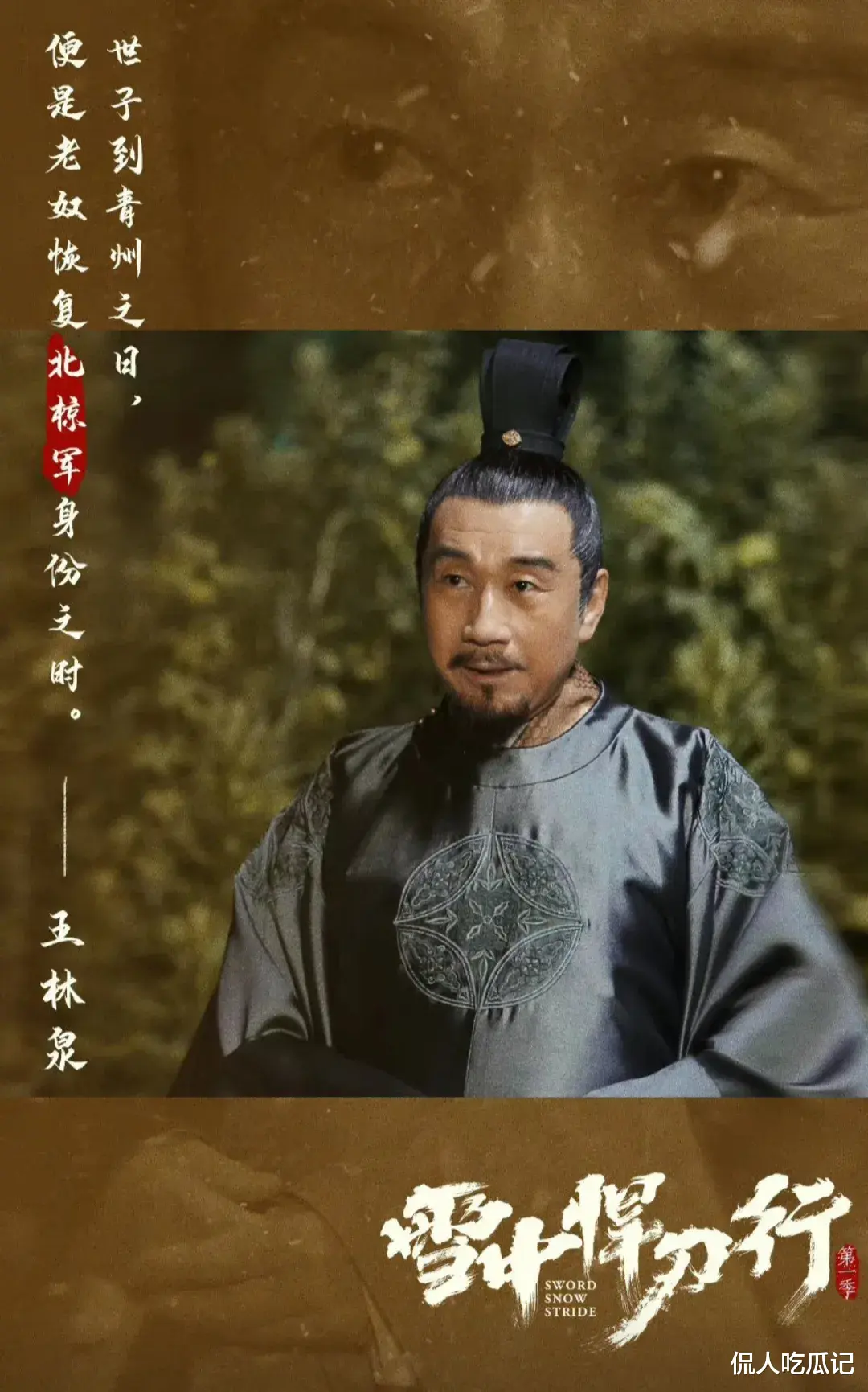

《雪中悍刀行》里的王林泉;

《埃博拉前线》里的陈柏欣;

《沉默的真相》里的赵伟明;

《鹤唳华亭》里的王慎;

不过这些都没有王建国在八九十年代里出演的一个角色出名。

他便是彼时大火的农村三部曲《篱笆·女人和狗》《辘轳·女人和井》《古船·女人和网》里的铜锁一角。

作为枣花的丈夫,他婚前的温柔体贴到了婚后荡然无存,整日不思进取,终日游手好闲,还处处刁难枣花,可谓是剧中十分讨嫌也叫人厌烦的反派担当。

但王建国却因着这个大爆剧而水涨船高,一扫其生活中的困窘和失意。

那时候他有多火呢?

坐火车没票他敢上车,列车长认出他是“铜锁”给了他先上车后补票的特权;在饭馆吃饭,他的饭保准比别人的多,获得了许多特殊优惠;剧组拍戏要取景,只要“铜锁”在,人家就满口答应并且还分文不取......

王建国当时都快要接近家喻户晓了。

其实,当时的他并非初出茅庐,而是河北省邯郸话剧团的台柱子,可以说,有王建国在其中的话剧很难不火爆。

但无论如何,话剧不管在当时还是现在都还是小众的艺术,比不上荧幕台前,为了糊口还为了反哺话剧,王建国无奈之下便频频在影视剧里亮相。

这是话剧团里的领导所乐见其成的,因为光靠他拍剧所赚取的劳务费,就能养活团里的一大帮子人了。

只是,王建国是当演员的料,却并非当明星的料,他没有因此平步青云,而是在深耕话剧表演的同时逐步减少曝光量最后被时代远远甩在后头了。

人无完人,金无足赤,在演戏上,王建国是一气呵成、驾轻就熟,但在人际交往上,他就差了火候。

年轻的时候面对采访的摄像机,王建国全然没有明星强大的侃侃而谈的气场,而是支支吾吾又腼腆含蓄的模样,他妻子还因此调侃他:

“嘿,你说怪不怪,他连话也好像不会说了。”

从业以来,王建国最常听到他人对自己的评价就是“不会做人”,他对此不置可否,因为他并不觉得这是一个很严重的不足。

要在社会这个名利场里会“做人”,势必得八面玲珑,甚至喜怒不形于色,尤其是当活跃在舆论中时,就势必得强迫自己做到面对任何一切评价时都要心如止水。

那久而久之,人就会被环境所塑造,“进化”到得“阉割掉七情六欲”的地步来得以自保。

而也许对其他职业的人来说这无伤大雅,也可以说是职场必备技能,但对极其需要情绪敏锐度的演员来说这无疑是自掘坟墓般地亲手斩断了职业生涯。

一个演员如果戒掉了情绪,戒掉了敏感度,变得无比麻木、无比理智冷酷、无比机械化,那还怎么演戏,而感动不了自己的演员又如何去感动观众?

不擅长迎来送往和长袖善舞,王建国甘于沉寂,更乐于待在纯粹的话剧舞台上,没戏拍的时候就隐入尘烟去生活。

他虽然丧失了很多机会却也获得了许多平淡的幸福与温馨。

每每拍完戏导演或同组演员问他:

“建国,你现在最想干什么?”

他总会说:

“想家,想孩子,想妻子,想快点回家陪家人。”

人生是旷野,不是跑道,其对每个人而言的最大的意义就是以自己喜欢的方式过一生。

王建国守住的是自己简单的幸福生活,守住的是自己的艺术生涯,守住的更是自己的初心,而火不火也许根本不在他的考虑范围里。

——原创不易,敬请点赞关注——