我们接着上一篇来讲二次革命,如果你是袁世凯,回到1913年的当口,你想统治一个倾向地方自治的中国,亦或是有个强大中央政府的中国。

每个人或许有不同的选择,但袁世凯选择了中央集权,而这其实也是同盟会元老们的选择,只是他们不要袁世凯统治,而是想要自己在总统大位上,这便是国民党二次革命的历史背景。

1913年7月12日,原江西都督李烈钧自上海回到江西,并宣布江西独立,于湖口成立讨袁总司令部,国民党二次革命爆发。

7月15日,同盟会元老黄兴回到南京,响应江西,宣布江苏独立,紧接着,安徽、上海、湖南、福建、四川、广东也相继宣布独立,虽然这几个南方省份在中国经济方面扮演重要角色。

但就军事的角度而言,当时的中国有三大军事重镇:一是北京,二是湖北的武汉,三是江苏的南京,这三处都附有快速的交通渠道,也就是京汉铁路、长江与津浦铁路,这三个渠道形成三角状,掌握了便能快速将军队运往各处。

1913年5月,湖北的黎元洪已公开支持袁世凯,让一万名北洋军进驻武汉,换句话说,这时的北洋军掌握了中国三大军事要地中的两个。

因此,当南方八省宣布独立以后,北洋军便顺着铁路与长江,将军队运往江南地区,二次革命的首战便是江西战场。

国民党方面计划夺取九江,若该计划成形,一方面能防止北洋顺着长江南下到八省的核心地带,二方面可以九江为反攻武汉的跳板。

7月12日,国民党军率先从九江旁的德安与姑塘发起进攻,大破袁军第六师,迫使北洋只能在九江城西等待救援,然而,讨袁军没能一鼓作气将北洋驱逐出九江。

等到7月17日,北洋第2师自武汉而来,夹攻国民党的左右军,24日,在海军4艘战舰的掩护之下,北洋进攻湖口,江西讨袁军孤立无援,往南昌方向退守。

8月18日,大批北洋部队进入江西,攻陷南昌,讨袁总司令李烈钧离开江西,另一方面,冯国璋率北洋第二军乘津浦铁路南下,另一支北洋部队由张勋率领,自东路进攻,黄兴令部分革命军扼守徐州,控制铁路,不让冯国璋部队这么顺利下来,并在扬州一带布署兵力,防止张勋由东边进犯。

7月16日,讨袁军趁北洋尚未集结完毕,进攻驻守山东南边韩庄的北洋军,虽然初战告捷,但在隔天,张勋便率领北洋援军前来,此时江苏的讨国民援军也抵达,两军在韩庄形成对峙,然而,国民党的主力骑兵团却在这时投了北洋,国民党的防线因而崩溃。

张勋于7月底接连攻下徐州、扬州,并几乎包围镇江,逼临南京,同时,黄兴听闻江西湖口已失守,北洋很快就会顺着长江过来,将对革命军形成包围态势,黄兴毅然决定放弃南京、前往上海。

这时,冯国璋的第二军主力部队已搭乘铁路南下,进攻安徽的重要据点,安徽都督柏文蔚的师长,倒戈投袁,柏文蔚逃跑,北洋控制了合肥,短短一个月,北洋凭借铁路与火力优势,辗压南方的国民党军。

原先支持国民党讨袁的福建与湖南,在看见江西与江苏的失败后很快就取消独立,归顺北洋,至于广东与四川方面的革命军,被广西的鹿荣廷与云南的蔡锷很快就扑灭了。

这里有必要特别提一下蔡锷,此蔡锷即是后来袁世凯称帝时、引领「护国」战争的蔡锷,这时的他是不支持国民党的讨袁行动。

蔡锷支持中央集权,反对地方分离主义,事实上,南方的国民党军队数量远在北洋之上,当时北洋仅有八万常备军。

但北洋军队训练有素,并且得到英国的支持,愿意将英国控制的盐税收入给予北洋政府。

反观南方革命军,没有统一的指挥,军事训练也不足,军人薪资方面更是大不如北洋。

更要命的是,二次革命的国民党除了反袁以外、没有其他的思想号召,北洋军系就不用说了,希望朝向一个中央强大的中国,所以吸引了黎元洪、蔡锷等人的拥护。

然而,在宋教仁去世以后,国民党内拥护内阁制、地方自治的派系瓦解,同盟会元老,如孙文和黄兴,实际上并不支持分离主义,也希望有个中央强大的中国,虽然南方军内部还是有很多人倾向地方自治,但整个革命军事实上并未有一统一的目标。

在地方上,支持地方自治的地方仕绅,不情愿支持倾向中央集权的同盟会元老

于是,在1913年9月,北洋军秋风扫落叶一般解决了国民党军,黄兴与孙中山再次出逃日本,国民党二次革命失败。

解决了最大政敌后,如果你是袁世凯你接下来会做什么?袁世凯的目标很简单,一个能号令全国的中央政府。

因此,它的第一步就是让不同的意见彻底消失,新闻审查与警察制度在这段时期加强了力道。

例如,1912年、民国肇建时,全中国报刊达500多家,但到了1913年末,仅剩130多家,许多新闻报纸被强迫关门,还有许多新闻主事者、记者遭迫害。史称「癸丑报灾」,第二步,要彻底掌握政治权力,包含政府与国会。

在二次革命后,袁世凯没有立即解散国民党,而是让他们继续待在议会,目的很简单,在临时约法体制下,总统与副总统须经过国会选举,袁世凯不能让自己的权力基础看似一言堂,所以国民党的存在仍有价值。

1913年10月6日,参众议院举行大总统选举,很显然地,很多国民党议员不会投给袁世凯的。

但没关系,北洋政府派了武装的公民团体包围议会,宣称「今日非将公民所属望的总统选出,不许选举人出会场一步!」这个所属望的总统便是袁世凯。

投票经过了三轮,将近十小时的时间,最终袁世凯当选总统,隔天,仅花一轮的时间,便选出黎元洪为副总统。

至此,袁世凯名正言顺地登上中华民国第一任正式大总统的宝座,对一个中央集权政府而言,不再需要不同的声音了。

1913年11月,袁世凯解散国民党,罪名是大家早已知的事,与南方叛党串谋,由于第一大党国民党遭解散,国会人数不足。

1914年1月,袁世凯顺便解散了国会,临时约法所象征的三权分立,至此崩溃。

1914年5月,袁世凯颁布中华民国约法,是民国第一部具有宪法性质的文件

从临时约法的内阁制转化为中央集权的总统制。

形式上,权力仍一分为三,行政由总统任命的参政院负责,立法由立法院负责,司法归司法院,然而,立法院不具备监察权,无法监察行政机关,而参政院的任命不受任何机构制衡,可以单方面任命官员,不对议会负责。

此外,中华民国约法并未规定总统任期,且下任总统是由现任总统推荐,所以只要袁世凯想,他可以不设定接班人,终身把持总统大位。

至此,袁世凯正式走出共和,成为中国历史上第一位终身制的共和总统。

1914年7月,欧洲战争爆发,开启第一次世界大战的序幕,8月23日,日本帝国以英日同盟为由,对德意志帝国宣战,进攻德国在亚洲的军事港口青岛。

此前,日本曾答应英美会在解除德军武装后,将青岛交还给中国,但是日本在11月全面占领青岛以后,却拒绝撤兵,此时的英国困于欧洲战场无力介入远东事务。

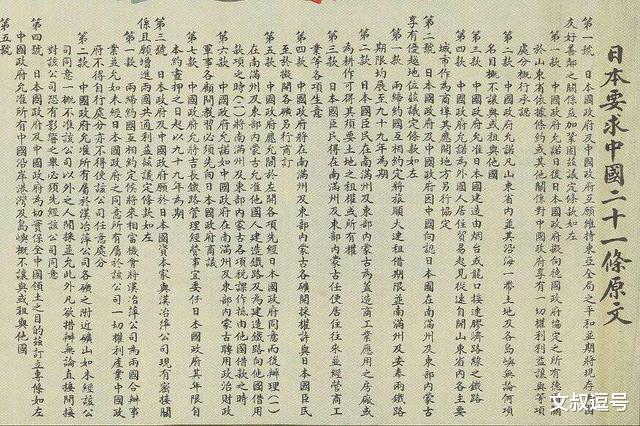

1915年1月,北洋政府照会日本,要求撤离军队,但日本却直接向袁世凯呈二十一条要求,其中包含五项关键的不平等条约:

第一,日本接收德国在山东的一切利益

第二,日本在东北有开矿、定居、通商的权益,并且延展铁路权99年

第三,日本独占中国的三大煤铁事业

第四,中国不得将沿海港口与岛屿割让他国

第五,中国政府必须聘用日本人担任军事和财政顾问,只准向日本采购武器、由日本建造铁路等等。

日本还要求袁世凯政府完全保密,并尽快同意条约,当时的日本帝国虽然在军事和国力方面优于中华民国,但是并没有真的能箝制中国政府的力量,袁世凯内阁采取拖延战术应付,同时曝光消息给媒体和列强。

最终,日本政府不得不修改条款,并下达最后通牒,要求北洋政府在5月9日前做出答复,否则出兵中国。

5月9日,袁世凯政府同意部分条约,签署「中日民四条约」,也就是「中日民国四年条约」,主要达成五项协议

第一,日本得到德国在山东的权利,并且山东内地与沿海岛屿不得租让其它国家

第二,日本得到在南满州铁路和租借的权利

第三,在东内蒙古,日本人得以与中国商人合办工业

第四,原汉阳铁厂、湖北的汉冶萍公司与日本资本家合办,且不允许任何形式的外资与收归国有

不允许外国人在福建沿海造船、军用贮煤、或建立海军基地,也不许借外资自办

这几项条款的签订,使得日本在南满州、东蒙古,与华中华南有了相当程度的势力扩张。

袁世凯在签署前发表公开谈话,说道:

「我国虽弱,苟侵及我主权,束缚我内政,如第五号所列者,我必誓死力拒

外交部恪守我的指示,坚拒到底,尽了最大之力。」

「经此大难之后,大家务必认此次接受日本要求为奇耻大辱,本卧薪尝胆之精神,做奋发有为之事业,举凡军事、政治、外交、财政,力求刷新,预定计划,定年限,下决心,羣策羣力,期达目的

最后说「希望埋头十年,与日本抬头相见」

接着,袁世凯公开定5月9日为「中国国耻日」,是为「五九国耻」的由来,于1915年5月25日,在北京与日本签署条约。

平心而论,袁世凯对于日本二十一条要求的响应,算是可圈可点,尤其在欧洲列强困于战场而无外援时,北洋政府透过社会舆论、消极的外交响应、拉拢英美介入等等,将伤害减轻了不少。

但我们也能注意到,袁世凯的特点,就是依靠复杂的国内外政治来维持自身,这个特点从辛亥革命时已然可见。

当时的袁世凯就是纵横于欧洲列强、满清保守主义、立宪派、革命党之间,最后取得大位的。

二次革命也是,欧洲列强支持袁世凯政府,所以即使南方有日本的支持,袁世凯仍能胜出。

然而,当满清不在,欧洲列强又忙于自身事务,袁世凯集团必须单独面对强大的对手时,就显得有点心有余而力不足,该特点也可以视为袁世凯政权的缺点。

而此缺点在接下来的洪宪帝制与护国战争中,会被彻底放大,洪宪帝制与护国战争,此时的袁世凯在国内已登权力之巅,外无在野党制衡,内无直臣谏言。

当时,袁世凯有一位美籍宪法顾问法兰克‧古德诺,古德诺实际上是哥伦比亚大学出身的法律学者,专攻公共行政与行政法。

但关于古德诺,在美国更有名的是他是一位不折不扣的种族主义、帝国主义者

古德诺是美国扩张论的信徒,并在哥伦比亚开设一系列「殖民地行政系统」的课程。

古德诺在1913年来到中国后,首先应袁世凯政府要求,提交一份讨论各国政治制度以及关于共和体制与中国国情的备忘录。

这份备忘录很有名,因为它被北洋政府法制局翻译为「共和与君主论」并在接下来被拿来当作支持袁世凯称帝的理论依据,并在接下来被拿来当作支持袁世凯称帝的理论依据,古德诺指出:

「那些以中国未来福祉为念的人,面对当今的处境,会继续主张共和,还是回到帝制呢?这个问题实在是很难回答」

「但是中国实行君主制,比共和制还要适当,这点是没有疑问的」因为「就现行的制度而言,主要是总统继承问题没办法得到解决,现下的规定并不圆满一旦当前总统解除职务,则各国经历的困难,将会再现于中国」

看起来古德诺的确某种程度上支持中国回到帝制,但是他设有三个前提:

第一,「不可引起国民及列强之反对」

第二,一定要确立君主继承的法度

第三,必须要建立公民社会,使人民知道有宪政、法律与国家,鼓励人民参与政治、监督政府。

然而,支持帝制者却将古德诺的意见简化为「中国国情与人民不适合民主」、「君主制优于共和」等等。

特别是一个名为筹安会的政治组织,更是简单化、甚至扭曲古德诺的备忘录,以支持他们的立场。

有趣的是,筹安会的六位领袖杨度、刘师培、孙毓筠、李燮和、胡瑛皆在清末时皆有日本旅居的背景,还有一位则是鼎鼎大名的新知识分子严复,毕业于英国皇家海军学院。

这些新知识分子、大部份都与同盟会有些渊源的,却在1915年的夏天公开支持袁世凯称帝。

或许与他们在民国建立以后所见的各种选举乱象、贿选、军阀斗争有关,使他们不相信这时的中国足以实行民主制度,无论如何,这时的袁世凯政府已不受任何势力的制衡,可以说有点膨胀了,再加上各种支持帝制的公民团体的鼓吹,已经作为终身大总统的袁世凯,开始真认为自己能废共和、回到帝制了。

同时,袁的长子袁克定也透过政府垄断的新闻报纸,如顺天时报,伪造国内外皆期待袁世凯称帝的消息。

1915年10月6日,参政院收到各省建议改共和为君主制的请愿书,参政院依此选出1993名国民代表,并于12月11日进行国体变更的投票,结果是国民代表大会全票通过国体变更案,之后各省代表很和谐地请求袁世凯担任中华帝国皇帝。

12月12日,袁世凯接受了帝制申令,并说:

「创建一个新帝国的基础,事体繁重,绝不可以匆促举行,导致疏忽

应该下令给各部院就自己所管的事务,来详加筹备,待筹备完毕,在执行登基典礼。」

12月21日,袁世凯大封伯爵给各省都督,并在31日时宣布,来年改为「洪宪元年」,「弘扬宪法」之意,并更国名为「中华帝国」将中南海改名为「新华宫」。

然而,原本在北京被迫签署同意帝制书的几方诸侯,这时逃回了南方,由于国民党在1913年已瓦解,这时的反袁势力,以梁启超领导的进步党为主力,梁启超的学生蔡锷在秘密回到其势力范围云南后。

于12月25日与唐继尧、国民党籍的原江西都督李烈钧,共同成立「护国军」,并宣布云南独立,护国军立刻对四川、贵州、广西发起进攻。

同时,逃往日本的孙文等同盟会大老,于1914年组成新的政党,也就是中华革命党,仍以青天白日旗为党旗,游走于南方的各个势力之间,伺机而动。

在护国战争爆发后,中华革命党的居正在日本人的支持下,在青岛组织反抗军,任革命党东北军司令。

这时,初出茅庐的蒋介石在居正营上担任参谋长,另一方面,原北洋元老将领已对重返帝制一事,与袁世凯产生矛盾,原本支持袁世凯的鹿荣廷在广西宣布独立。

接着于1916年3月,冯国璋、段祺瑞等北洋将领也通电反对帝制,一如二次革命时般,袁世凯再次面临各省的反对,虽然被自己的北洋部下反对,对袁世凯而言有一定程度的影响。

但这时袁世凯的实力比其二次革命时更加强大,手上拥有装备新式武器的十万北洋大军,就算冯国璋、段祺瑞等人不再听令于他,他手下依然有一群能作战的军官,如曹锟、张敬尧等人。

那么,究竟为何1916年的袁世凯反而最后不敌南方了呢?关键就在于列强和钱,当时盐政的税收把持在各国银行团手上。

二次革命时,列强认为国民党造反会造就一个分裂的中国,不符合列强利益,于是盐的收入仍支持北洋政府,然而,在护国战争时,列强专注于欧洲战场。

而日本在吃了二十一条约的大亏后,只想把袁世凯拉下来,所以大量的日本金援给了护国军与中华革命党,同时,英国也对于袁世凯称帝所引发的动乱有了疑虑,维持一个稳定的中国是大英帝国对华的长期政策,但袁世凯称帝显然不符合这项政策。

因此,英国停止将盐的收入交给北洋,这让北洋军陷入很大的麻烦,北洋军的最大优势就是给薪制度稳定、且高于市场价,这是北洋军士气的基础。

但是,断盐政收入,使得北洋发不出钱来,使得北洋军军心出现动摇,袁世凯才意识到,连英国都不愿意支持他了。

因而在3月22日,袁世凯宣布解除国体变更一案。洪宪帝制,就在短短一百多天后黯然退场。

1916年6月6日,袁世凯骤逝,享年57岁,死因是尿毒症,关于袁世凯死亡的原因有各种解读,这里不妄加论述。

然而,自袁世凯称帝到去世,简直像场闹剧一般,从个人能力来看袁世凯是位非常精明、利落的政治家,他非常擅长于游走于不同势力之间。

并且,袁世凯很早认识到现代化军队的重要性,所以很早便开始着手培养北洋军官,段祺瑞、冯国璋等人皆是出自北洋武备学堂、之后留学德国军官学校的菁英,既能打战、又有熟悉现代化事业。

袁世凯知人、也用懂得用人,并且还有列强的鼎力支持,但为什么这样一个人却在1915、1916短短两年的时间内,变成如笑话般的存在呢?

主要有两个原因:

第一,若你有看完两篇文章,大概会知道列强的态度是关键;当北洋拥有充足资金与欧洲帝国的支持时,袁世凯能够将北洋军的效益最大化,因此当失去外国的支持时,北洋就像是被斩断手脚一般。

第二,或许是更关键的因素,一生战战兢兢且纵横于各方势力的袁世凯,在1913年二次革命结束后,第一次感受到权力之巅的感觉,不受任何党派制衡。

1913年开始的新闻审查、用人唯亲,给袁世凯制造了一个大泡泡,这个泡泡大到让袁世凯真以为自己登基是众望所归。

但是,1916年初爆发的护国战争,猛烈地戳破了这个泡泡,原本沉浸于幻想的袁世凯一下子被拉回现实,身体与心理困窘交加,带走了这位政治强人,在袁世凯去世以后,人们发现他在书案上亲笔写下一句话。

「为日本去一大敌,看中国再造共和」

袁世凯之死象征的是一个新时代的开始,中华民国正式进入军阀割据时期。