封建王朝时期,统治阶级为了更好的维护自己的统治稳固性,对底层百姓的压迫格外严重,最典型就是采用各种残酷刑罚来约束底层百姓的行为,自古以来的刑罚的种类就繁多,历朝历代都不乏暴君和酷吏,虽然加强了国家的行政管理秩序,但是对被统治者来说,无疑格外残酷。

刑罚自上古部落时代开始就被引入日常管理中,期间不断正规化,到最后有了专门的法典,历朝历代都有了自己的刑法,以此来管理天下,经过无数代人的实践和完善,刑法也渐渐形成了成熟的体系。自古以来的刑罚的种类繁多,按照常规分类,大致有死刑、肉刑、徙刑、羞辱刑和财产刑。

每一种大类之下,还有各种具体的刑罚,死刑主要分为绞刑、斩刑和其他死刑,包括了戮刑、磔刑、弃市、腰斩、枭首、定杀、坑杀、具五刑、族刑、车裂、绞刑、剥皮、炮烙等。肉刑顾名思义就是残忍的斩去身体的某一部分,如膑刑、剜眼、劓刑、宫刑和斩左趾等。而羞辱刑就更多了,比如剃头发、黥刑等。另外还有财产刑,意思很明显,就是花钱买命。除了上述刑罚之外,最为常见的就是徙刑,也就是后来所说的流放。

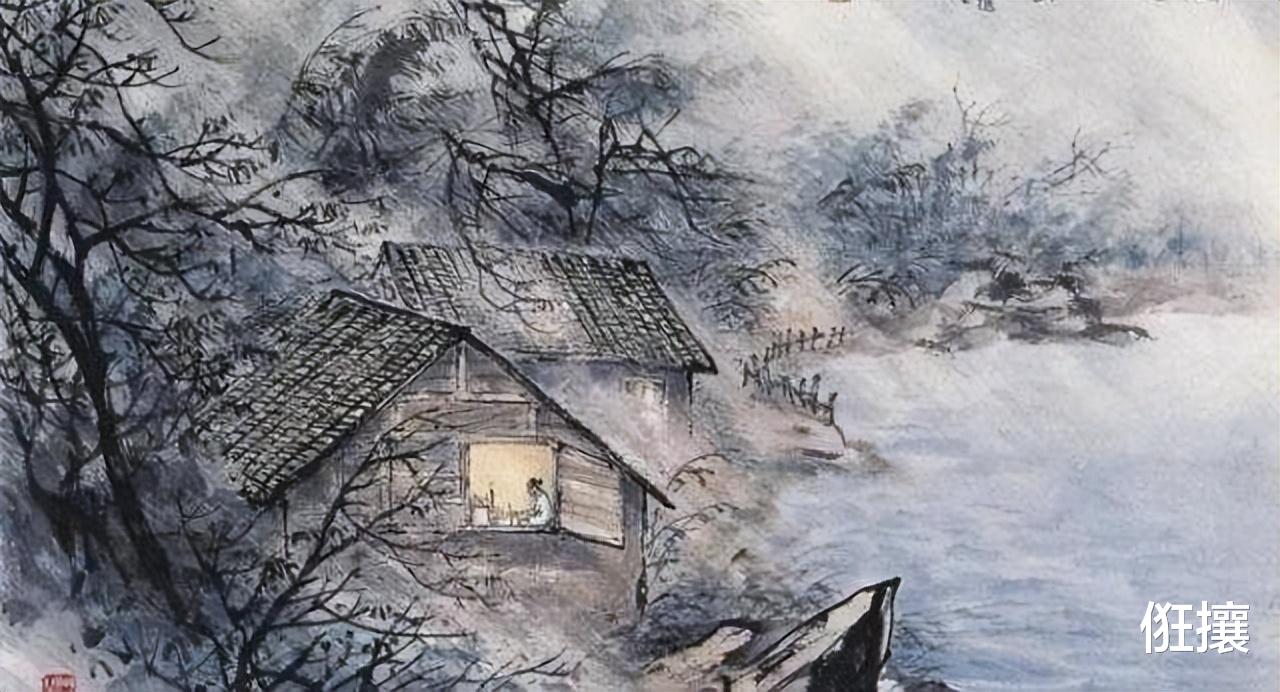

古代流放

特别是对于一些贵族和士大夫阶级,这些具有一定社会地位的群体,虽然犯了重罪,特别是犯了些政治相关的罪行,但是碍于各种政治因素和阶级因素的考量,一般不会处以过重的刑罚,但是又不能将其留在统治中心,所以流放成为了最合理的刑罚,比如明朝大才子杨慎,就因为得罪了嘉靖皇帝,引发了嘉靖帝的极度不满,被流放到了云南边境,终身未得恩赦。

在很多文学作品中也有流放的案例,如水浒传中,武松就被流放和发配,林冲同样也被流放。更早时期的屈原,也被流放到了当时楚国统治的最南端,湖南中部地区。

关于我国古代的犯人流放地,是一个充满历史沧桑与人文内涵的话题。从先秦至明清,流放作为一种刑罚形式,不仅是对罪犯的惩罚,更是统治者维护社会秩序、展示仁慈的一种手段。古代的流放地分布广泛,其选择往往受到地理、政治、文化等多方面因素的影响。

古代流放

在先秦时期,流放地主要集中在中原地区的边缘地带。这些地方往往荒凉偏远,交通不便,生存环境恶劣。随着国家疆域的扩大和政治格局的变化,流放地逐渐扩展到更为偏远的地区,如西北的荒漠、东北的严寒之地,以及西南、岭南的湿热瘴气之地。

流放地的选择并非随意,而是有着深刻的政治和文化寓意。一方面,流放地往往被视为国家的边缘地带,是统治者对罪犯进行惩罚和震慑的象征。另一方面,流放地也是文化交流与融合的重要场所,不少中原的先进文化和技术在此得以传播和发展。

在流放地的生活条件极为艰苦。流放之人被押解途中,往往要经历长途跋涉、风霜雨雪等种种磨难。抵达流放地后,他们还要面对恶劣的自然环境、艰苦的生活条件以及当地人的歧视和排斥。因此,流放往往意味着生离死别,许多人在流放途中或流放地因病、饥饿、劳累等原因而丧生。

然而,尽管流放生活充满艰辛,但也有一些流放者凭借坚韧的意志和才华,在流放地创造出令人瞩目的成就。他们积极传播中原文化,教授当地人农耕技术、手工艺等,为当地的经济文化发展作出了重要贡献。同时,流放地也成为了一些文人墨客的创作源泉,他们在这里写下了许多脍炙人口的诗篇和文章,为后人留下了宝贵的精神财富。

流放犯人

古代的流放制度不仅反映了统治者对犯罪的态度和刑罚观念,也体现了中华文化的深厚底蕴和人文关怀。在流放制度中,我们可以看到儒家思想中的“仁政”观念,即对罪犯的惩罚并非简单的杀戮或折磨,而是通过流放等方式,让他们在艰苦的环境中反思过错、改过自新。同时,流放制度也体现了统治者对边疆地区的重视和开发,通过流放罪犯到边疆地区,促进了边疆地区的开发和建设。

然而,流放制度也存在一些问题和弊端。首先,流放地的选择往往过于随意和主观,缺乏科学的评估和规划。这导致一些流放地环境恶劣、生活条件艰苦,给流放者带来了极大的痛苦和折磨。其次,流放制度缺乏有效的监督和保障机制,流放者的权益往往得不到保障,容易受到虐待和歧视。最后,流放制度也容易导致社会的不公和腐败现象,一些有权有势的罪犯可以通过各种手段逃避流放或减轻刑罚。

总之,我国古代的犯人流放地是一个充满历史沧桑与人文内涵的话题。它既是统治者维护社会秩序、展示仁慈的一种手段,也是文化交流与融合的重要场所。在流放制度中,我们可以看到中华文化的深厚底蕴和人文关怀,也可以看到其存在的问题和弊端。因此,我们应该以客观、理性的态度看待古代的流放制度,既要肯定其在文化传承和社会发展中的积极作用,也要反思其存在的问题和不足,为今天的法治建设提供借鉴和启示。

接下里,我们就来聊一聊中国古代最著名的几个主要流放地,这些地区,基本都是中原王朝统治的边缘地区,不过随着王朝的发展和扩张,这些边缘地区也不断变化,很多地方甚至在现在成为了全国最宜居的地区之一。如房陵,也就是今天的湖北十堰地区,现在已经是中国较为中心的地区,风光秀丽,人杰地灵,但是在春秋战国时期,因为地处偏远,也成为了主要的流放地。

巴山楚水凄凉地

1、巴蜀

巴山楚水凄凉地,因为秦岭和巴山的隔绝,自古以来巴蜀地区就与中原地区存在着天然的隔阂,在古蜀国灭亡之后,巴蜀文明长期处于停滞状态,到了春秋战国时期,曾无比灿烂的古蜀国文明成为了边缘小国。在战国末期,秦国历经千辛万苦,将巴蜀膏腴之地纳入统治范围内。

但是当时的巴蜀与秦塞,隔着难以翻越的秦岭和巴山,而且人烟稀少,所以秦国在拿下巴蜀之后,为了防止蜀地生乱,秦国大量移民巴蜀,并派遣官员在巴蜀搞基础建设。而这些移民到巴蜀的百姓中,有很大一部分是流放犯官及其家族或者仆役,秦国宰相大商人吕不韦就曾被流放至此。秦末项羽分封,为了控制刘邦,就将刘邦分封在秦巴山区。

之后的朝代,也有很多流放巴蜀的官员,尤其是唐代,有多达三四十位著名人物被贬到巴蜀地区,比如刘禹锡和元稹等人。但是随着唐宋时期的大力开发,巴蜀渐渐恢复了人文鼎盛,当时的四川眉州,甚至是全国有名的文化之乡。

王阳明流放贵州

2、云贵

云贵自古以来相对中原王朝,就是偏远山区,中原王朝对于云贵地区的掌控力度一直都不算高,蜀汉时期诸葛亮曾开发了云南北部地区。后来前秦拿下巴蜀后,尝试向贵州地区扩张过,最远扩张到了播州地区。

对于云贵高原的开发,其实中原王朝自古以来就成果有限,这一地区长期就是少数民族土司自治,中原王朝只是象征性的派遣官员管理,甚至在更早些时候,当地只是中原政权的藩属国。

真正的大规模开发,应该是从明朝开始的,明朝花费了很大力气,才从蒙古人手中夺取云贵,所以在当地开始大规模治理,沐王府就是明朝在云南的地方实际管理者,而也是明朝开始,大量的政治犯被流放到了云贵地区,早期的靖难遗孤就有一部分流放云贵山区。到了明朝中期,如王阳明被流放到了贵州贵阳地区,杨慎被流放到了云南永昌卫。

3、岭南

岭南,虽然早在秦汉时期就已经被中原王朝纳入了版图,早期就有秦朝开拓岭南,汉朝时期汉武帝也曾大举南下,将岭南收入中原王朝的控制范围内,广义的岭南主要指广东、广西、海南、福建地区,这些地方湿热且虫蛇瘴气密布,在未开发之前,不太适合人类居住。

所以,自古以来岭南就成为了重要的流放地,最主要的还是唐朝和北宋时期,唐朝就有很多官员被流放岭南。到了北宋时期,岭南成为了最主要的流放地,被流放岭南的官员达到了四五百人,郑侠在宋神宗时被贬英州,蔡京也被流放岭南,只是途径潭州时病逝,大文豪苏轼被流放儋州,要漂洋过海,历经生死才能抵达。

宁古塔流放之地

4、东北宁古塔

流放宁古塔主要是清朝的事,东北作为清朝的龙兴之地,在入关之后,便关闭了内地百姓迁徙东北的通道,直到清朝末年才打开。但是为了守卫东北,满清政府还是在东北设置了大量女真骑兵。宁古塔就是一个重要据点,而为了给这些守卫偏远地区的兵丁减轻负担,就会把一些政治犯流放到宁古塔为当地军士为奴仆。

虽然流放东北还是在清朝最多,但是自古以来,东北地处华夏边缘的苦寒之地,就是主要的犯官流放地,明朝靖难遗孤主要就流放在东北奴儿干都司。

5、高丽

高丽,在许多时候并不属于中原王朝的实际统治区,但是因为一衣带水的关系,所以自古以来就与中原王朝保持着若即若离的关系。自然也成为了主要的政治犯流放地,殷商后人和陈汉后裔就被安置在了高丽地区。

清朝流放新疆

6、新疆

新疆,自古以来就是中原王朝的固有统治区域,清朝时期,同样大举向西开发,在雍正乾隆时期全面纳入中原王朝的统治范围内。乾隆时期,朝廷审慎其策,将新疆设定为流放犯人的关键区域,旨在借此削弱夷文化潜在的挑战。正因为此,乾隆将大量犯人流放新疆,据后世统计,乾隆时期有大约有十六万囚犯被发遣至新疆,以此来大力开发新疆地区。