太平洋战争爆发后,虽然日军在太平洋战场一路高歌猛进,但日本的有识之士却意识到,中国战场就像一个巨大的泥潭,牢牢地把百万日军吸住,日本是没有能力在背负着中国战场的情况下打赢和美国的这场战争的。

因此,日本各届内阁在上任后,都在寻找着中日和谈的门路。

虽然和谈的门路找了很多,也谈了很多次,但均无果而归。在蒋氏看来,日本跑到中国来,把中国打了一顿,现在打不动了,就想要体面地撤出中国?门都没有!这个仗,一定要打下去!

既然谈不下去,那也只好接着打下去了。

可现实就摆在那里,以日军现有的兵力想要让中国屈服,是根本就做不到的事。如果能这么容易地就解决中国战事,那还何必要和谈呢?

鉴于此,日本大本营经过反复研究后认为,要想快速解决中国战事,然后腾出手来在太平洋战场与美国作战,只有一个办法,那就是在中国战场投入更多的兵力,攻打中国抗战的大方后重庆,从而解决中国战事。

因此,一个旨在攻打西安、重庆,采用忽必烈灭南宋故伎的“五号作战”计划出炉了。

“五号作战”计划

日本大本营也清楚,这场代号为“五号作战”的计划注定是一次规模宏大的会战,以日军现有的兵力根本不足以完成。因此,日军准备向中国战场增兵36万人。

作战计划分为两期:

1期,由冈村宁次担任司令官的第5方面军10个师团加两个旅团为主要攻击力量,进攻西安和宝鸡。

2期,1期目标达成后,再由宝鸡进攻汉中,然后进入四川。

同时,作为主攻力量,驻扎在武汉的第十一军以5个师团的兵力在第五方面军发起进攻之时,溯江而上,由常德和宜昌进攻重庆。

为了此次会战,日军下了“血本”,空军派出了第3飞行师团,关东军派出了三个坦克联队,又加强了6个炮兵联队和10个工兵联队。

如此一来,用于“五号作战”的兵力达到了40余万人。这比淞沪会战的28万人,武汉会战的30余万人还要多出了10余万人,是自日军侵华战争以来兵力尤为雄厚的一次。

可就在日军在集结兵力,准备发起这场会战的时候,变故发生了。

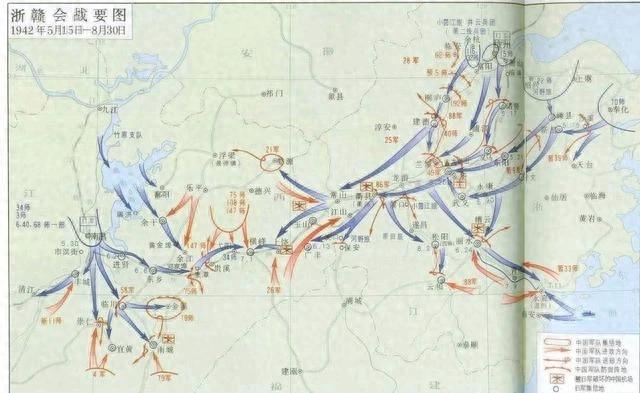

浙赣会战

1942年4月初,日军中国派遣军命令第十三军司令官泽田茂发起对第三战区的进攻,意图驱赶正在广德、宁国等地的中国部队,还该地区所谓的“治安工作”的稳定。

本来,这次战役仅是日军的例行作战,出动的兵力也不多。可就在泽田茂刚下达作战命令不久,他突然接到了中国派遣军司令官畑俊六的紧急命令,立即终止作战,准备“浙江作战”。

原来,就在4月18日,从美海军“大黄蜂号”航母上起飞的杜立特编队空袭了东京。

自甲午战争以来,还从来没有过外国战机飞临日本上空,并且还进行了轰炸。虽然在抗战之初,中国空军也曾远征日本,但投下去的仅是爱好和平的宣传品。

为此,日本大感丢脸,下令追查此事。

可由于日本根本不相信轰炸东京的飞机是从航母上起飞的,一致认定是从中国飞来的,为了洗刷耻辱和避免类似事件再次发生,日军决定,对江浙沿海地区的中国机场群进行一次破坏,由此才紧急叫停第十三军的“扫荡战”,改为“浙江作战”。

日军此次的作战意图是:击溃第三战区当面的中国部队,摧毁飞机场,粉碎中国利用该地区的机场轰炸日本之企图。

具体的作战计划是:

其一、以地面部队攻占丽水、衢州、玉山附近的中国机场群。

其二、对其他地区的机场群,视空军部队的作战能力及时控制或破坏。

其三、攻占丽水、衢州、玉山附近的中国机场群后,在一定时间内予以确保。在形势不允许时,要对各种设施进行破坏后返回原驻地。

鉴于此次出战的作战任务要远大于之前的任务,日本大本营还指示畑俊六,要从武汉的第十一军抽调部分兵力加强给第十三军。由此,日军此次出战的作战兵力达到40个大队。

可当命令传达给畑俊六的时候,畑俊六却不以为然。他认为,单纯的把这些机场群打掉没有什么用。今天你打掉了,明天中国就能再修起来。要想一劳永逸地解除中国机场对日本本土的威胁,只有把第三战区的主力消灭才能实现以上意图。

为此,畑俊六根本就没听东条英机的命令,而是在获得了泽田茂的支持后,独断专行的集结了82个大队,把“浙江作战”变成了“浙赣作战”。

这是日军一次改变作战目标。

在日军内部,同样也面临着派系林立的局面。在畑俊六担任日本陆军大臣的时候,泽田茂是次长,二人联手让东条英机、杉山元、寺内寿一等人很是吃了一番苦头。同样,东条英机等人也有过不服从畑俊六命令的时候。

既然大家都有前科,这次畑俊六不服从命令,东条英机等人在表示愤怒之外也确实没有啥好办法制止。

其实,畑俊六之所以违抗命令,还真的与浙赣会战关系不大,他对此次会战真的不感兴趣。

让他感兴趣的是,是因为有情报显示,为了加强第三战区的力量,蒋氏已经抽调了王耀武的第74军和丁治磐的第26军来到了第三战区。

在畑俊六和泽田茂看来,如果能够在此役打掉第74军,那他们的军事履历就更加丰富了。毕竟,在抗战时期,还没有一支日军能够战胜第74军。

因此,在攻击令下达后,泽田茂指挥第十三军5个师团加4个旅团的兵力一线排开,向金华、义乌一带杀来。

当时,防守在金华、义乌一线的是李觉第25集团军的88军何绍周部和冯圣法的暂编第9军。

要论起指挥作战,李觉、何绍周和冯圣法都不差。

李觉是湘军名将,所率的第70军虽然装备差了点,但是作战意志顽强。在上高会战中,第70军虽然三次拦阻日军不成,但却始终没有脱离战场,而是死死缠住日军,为第74军大量歼敌创造了条件,李觉也因功被提升为第25集团军总司令。

何绍周和冯圣法二人的背景更是了不得。何绍周是何应钦的侄子,又毕业于黄埔1期,在军中素有“太子”的称号。但何绍周却不是纨绔,虽然骄横了点,但作战还是很勇敢的。

至于冯圣法,则是由第74军58师师长的位置上被提拔起来的,一向骁勇善战。在万家岭之战中,要不是第58师死死守住了张古山,日军106师团很有可能会逃脱。

按理来说,有这三位勇将顶在一线,日军来势虽然凶猛,第三战区不至于没有一战之力。

可蒋氏和第三战区司令长官却忽视了一个问题,那就是何绍周和冯圣法打攻坚战和防御战都行,可对于如何打游击战,可就不那么在行了。

果然,在浙赣会战刚打响不久,何绍周就两次遇险,差点把命给丢了。

如此一来,第三战区想要在金华一带与敌决战的决心开始动摇了。

此时远在重庆的蒋氏也发现了问题,从日军第十三军出兵的主要地区杭州到金华一线的战略纵深太浅,第三战区各部回旋的余地太小。反之,日军利用铁路和公路可以快速进兵,中国部队向两翼迂回穿插还未到位,日军就已赶到。

因此,蒋氏给顾祝同下令,放弃在金华一线与敌决战,部队转向衢州集结,在衢州与敌决战。

5月18日,第三战区发给暂编第9军的电报被日军破译,泽田茂见暂9军意欲往金华一线转进,就命令此次出战的主力116师团立即展开追击。

可命令刚下达,泽田茂乘坐的大型汽艇就触雷沉没,11名参谋当场毙命,几十人受伤,泽田茂本人也落水,这次触雷事件让第十三军司令部几乎全军覆没。

恼怒之下的泽田茂失去了理智,他不顾天降大雨的事实,下令116师团紧追暂9军,第十五师团立即向88军第63师驻守的兰溪发起进攻。

可紧接着另一个噩耗传来,第十五师团长酒井直次触雷身亡。

原来,63师早就接到了撤退命令,可师长赵锡田却感到很可惜,他早就在兰溪布置好了坚固的阵地,就等着小鬼子来攻,就这么放弃,有些太可惜了。

因此,赵锡田仗着自己是顾祝同的外甥,坚持要在兰溪阻击日军,要尽可能的迟滞日军的进攻速度。顾祝同见赵锡田这么有决心,就答应了他的请求。

不过,赵锡田也没给顾祝同丢脸,在兰溪顽强坚守,让日军寸步难进。见兰溪久攻不下,酒井直次就亲赴一线督战,可不料又遭到了63师小股部队的偷袭,仓皇逃命之时踩了雷,一条大腿当场被炸飞。随军的医生虽然进行了急救,可也没能挽回性命。

酒井直次一死,日军的进攻更加疯狂,而63师此时已经完成了阻击任务,在漫天大雨的掩护下脱离了阵地,跑得无影无踪了。

兰溪一战,日军伤亡达到了4000余人,还搭上了一位中将师团长的性命,可却毫无所得。

再来说金华方向。

进攻金华的是日军70师团第61旅团。

第70师团是日军刚编成不久的治安师团,战斗力在日军中是垫底的。

而且,日军的用人也有问题,率部出战的旅团长野副昌德是从关东军调来的,在与抗联的作战中懂得一些游击战的战法。

第三战区是在敌后,平常的作战方式以游击战为主,把野副昌德调到第三战区,就是想发挥他的强项。可没想到,此次作战,野副昌德在金华遇到的却是城市攻坚战,这就让野副昌德一时间找不到感觉。

经过4天恶战,第61旅团同样付出了几千人的伤亡代价才得以冲入金华,可和兰溪一样,中国部队又不知道跑到哪里去了。

5月30日,泽田茂终于弄清楚第三战区主力都集结在衢州附近。

畑俊六下令,以第十一军的两个师团沿着浙赣线向东进攻,第十三军从金华向西进攻。作战意图是,两军在衢州会师,包围夹击第三战区主力。

见日军出动如此之多的地面部队,蒋氏再次改变作战计划,原定于衢州的决战不打了,立即放弃衢州,主力跳至外线,展开游击战。

6月3日,日军主力赶到衢江边,见衢江上的桥梁都炸毁,船只都被坚壁一空,只能下令工兵就地寻找器材搭建浮桥。

可没想到,一场突如其来的大雨铺天盖地而来,连续下了三天三夜,毫无遮蔽的十余万日军被浇成了落汤鸡。

待到6月7日大雨停歇之后,日军终于攻入了衢州城,可中国部队再一次消失的无影无踪。

自5月5日开战,5月29日攻取金华、兰溪,6月7日占领了衢州,又分兵占领了丽水和温州,历时不过1个多月,日军已经完成了东京交给他们的作战任务了。

虽然遭了很多罪,伤亡也不小,但战略优势仍然在日军一方。只要他们立即撤兵,然后集结兵力实施“五号作战”计划,将给中国的抗战带来巨大的危害。

可畑俊六和泽田茂再一次改变了作战计划。

由于此次出战,不仅泽田茂的司令部几乎被全歼,连第十五师团长酒井直次也战死了,刚才华北调来的小薗江旅团的一个联队误吃桐油炸鸡,近3000人集体食物中毒。若不是周边没有中国部队,这个联队就将全军覆没。这一切,都让日军感到很丢脸。

更重要的是,因选择在雨季作战,日军的空军和炮兵并没有发挥出太大作用,失去火力掩护的日军在瓢泼大雨中与在预设阵地上的中国守军作战,吃亏不小。

为此,在一线指挥的泽田茂不顾战前大本营下达的在攻占丽水、衢州、玉山一带的中国机场群后就撤兵的命令,一定要扩大战果。

畑俊六本来就不支持东条英机和冈村宁次准备发动的“五号作战”计划,他认为,现有的兵力能够维持住中国战场的均势就不错了,即使增添兵力也不见得成功。

打赢了,功劳是第五方面军司令官冈村宁次和陆军大臣东条英机的;打输了,则是他这个中国派遣军司令官的过错。

见泽田茂和自己是一个意思,畑俊六就回复大本营,前线部队需要破坏机场,这是需要时间的,因此不能马上撤兵。

这是在浙赣会战期间,日军第2次改变作战目标。

其实,日军想要破坏机场只是他们不撤兵的一方面原因,他们的真实意图是想要扩大战果。因为在浙赣会战中,中国部队并非是真的战败,而是采用的故意放开正面,撤往两厢,想要在日军撤退的时候予以反击的策略。

这种战术在抗战中被中国部队反复使用,日军也很了解,因此,泽田茂认为,一定要在金华、衢州一线尽可能的打击第三战区主力,如果能够抓住第74军,打击第74军,那就太好了。

可第74军却滑溜得很,无论泽田茂想了多少办法,74军总是在日军主力边缘晃来晃去,始终让日军抓不住。

终于,日本大本营吃不住劲了,难道破坏几个机场费劲吗?虽然中国的机场群修建的很坚固,但也不至于让十几万大军破坏这么久吧?

就在日本大本营再次提醒畑俊六要及时撤兵,为接下来的“五号作战”计划做准备的时候,畑俊六第3次改变了作战目标,下令日军开始对浙赣一带的物资进行毁灭性的掠夺。

在一场大战中连续三次改变作战目标,这可犯了兵家大忌。

要知道,在一场大战中,无论是兵员、装备、后勤补给等方方面面的要素都是需要在战前经过严密核算过的,擅改作战目标,会给部队带来难以预料的后果。

就像阿南惟畿发起的第3次长沙攻略战那样,本来是为了配合日军攻打香港的一次牵制性作战,可阿南惟畿擅改作战目标,对长沙发起了第3次进攻,缺乏准备的日军落入了薛岳的“天炉战法”,大败亏输。

此次浙赣会战,日军之所以没有吃大亏,完全是因为第三战区司令长官顾祝同为了保存实力而故意避战所致。

一直到了8月25日,日军第十三军才撤出了衢州,这离他们在6月7日攻取衢州,已经过去了80天。

就是在这80天里,局势发生了巨大的变化。

为了实施“五号作战”计划,在日军攻取衢州之后,日军大本营开始了一轮新的人事调整,南方军参谋长冢田攻被任命为第十一军司令官,接替在第3次长沙会战中战败的阿南惟畿,华北方面军司令官冈村宁次准备调任第5方面军司令官。

同时,用于发起“五号作战“的各师团以及配属部队也陆续开始集结,就等着第十三军从衢州撤兵就开始实施。

可在关键时刻,畑俊六和泽田茂却来了这么一手,让东条英机等人猝不及防,本来占据战略优势的日军瞬间丧失了先机。

战术精良,战略稀烂

其实,在抗战时期,日军将领做出这种只顾眼前利益,不顾大局的事情早已有之,并不奇怪。

如在保定会战之后,本来负责掩护南下日军侧翼的板垣征四郎就不甘心第5师团沦为配角,独断专行地向山西发起了进攻,提早引发了太原会战。

日本华北方面军司令官寺内寿一无奈,只得先停下南下进攻的脚步,抽调兵力配合板垣征四郎,这就让退至徐州一带的中国部队有了准备的时间。

还有像在淞沪会战中,由于日军兵力不足,在开战之初,被中国部队压着打。日军哪里能够受得了这个“耻辱“?

因此,日军不顾早就将定下的以华北地区部队为主力,沿着平汉铁路南下直取武汉的策略,把本来用于华北的部队增援到了淞沪。虽然后来仗是打赢了,可也把精锐的机械化部队摆在了南方河网地带,在战略上处在了不利地位。

还有像在武汉会战之时,日本的战略是沿着平汉路南下,津浦线仅是一条辅助的进攻线路。可占领南京后,日军一线将领好大喜功,偏要在津浦线搞一出南北大军会师的闹剧出来,他们的目的是要在津浦线沿线形成一个稳固的防御圈,从而确保南京。

可如此一来,日军就耽误了进攻武汉的时间,让抗战军民得以有相对充分的时间建立战线,往大后方运输物资,为抗战积蓄了力量。

以上种种,都是日军一线将领在看到短期利益的时候放弃了整体战略。

而在浙赣会战中,日军再次犯了同样的错误,虽然他们在4个月内从浙赣地区洗劫了大量物资,甚至连铁轨、枕木都搜刮的一干二净,但在战略上却贻误了战机。

待到他们回过味来,想要实施“五号作战“的时候,已经晚了。由于在1942年发起的“瓜岛之战”中惨败,他们再也没有能力集结起强大的兵力发起一次战略级别的会战了。

由此可见,日军虽然可以利用在战术上的精细屡屡获胜,但由于其短视,在战略上却稀烂。这就应了战后世人对日军“战术精良,战略稀烂“的评价了。