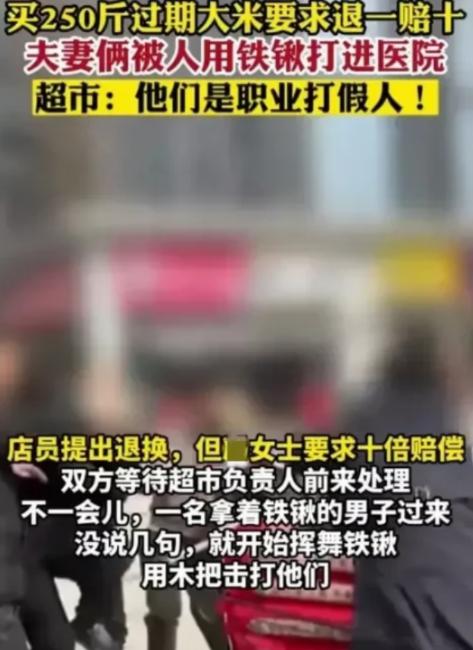

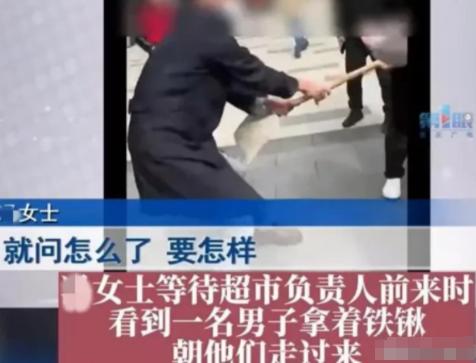

“到底谁有理?”重庆一对夫妻在超市购买了5袋大米,刚结账就被告知大米已过期。收银员主动提出更换新品,但夫妻坚持要求十倍赔偿,认为付款后应依法获得补偿。超市则认为他们借机敲诈,双方发生冲突,甚至动手! 信息来源:新晚报——夫妻买250斤过期大米索赔被打,超市:他们不是普通消费者 重庆一家超市门口,一对夫妻,五袋过期大米,一个手持铁锹的男人,画面充斥着混乱、愤怒和一丝荒诞。 事件迅速在网络发酵,网友们纷纷化身“键盘侠”,站队、争论、质疑,将“过期大米”推上了舆论的风口浪尖。 事件的起因看似简单:冯女士和丈夫在超市购买了五袋大米,准备为父亲庆生,却在结账后被告知大米过期。 按照《食品安全法》规定,“假一赔十”似乎理所当然,然而超市却拒绝赔偿,双方争执不下,最终升级为肢体冲突,一名超市员工甚至持械伤人,造成冯女士夫妇受伤。 事情真的如此简单吗?“过期大米”背后,究竟是商家的无良,还是消费者的“套路”? 法律的天平似乎倾向了冯女士夫妇,根据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条第二款规定,超市售卖过期大米,消费者有权要求“假一赔十”,即6250元赔偿。 超市方面却坚称冯女士是“职业打假人”,故意购买过期产品,以此牟利,双方各执一词,真相扑朔迷离。 “职业打假”一词,近年来频频出现在公众视野。有人认为,这是利用法律漏洞,恶意敲诈勒索;也有人认为,这是对商家违法行为的有效监督,维护了市场秩序。 无论动机如何,冯女士夫妇的行为是否构成“职业打假”,需要相关部门进行调查取证,才能得出结论。 “过期大米”事件,不仅是简单的消费纠纷,更折射出社会深层次的矛盾和问题,商家管理漏洞、消费者维权意识淡薄、社会诚信体系缺失,都成为这场闹剧的催化剂。 超市作为商品流通的重要环节,负有保障食品安全的责任和义务。 部分超市为了降低成本,放松了对商品的管理,导致过期产品流入市场,损害了消费者的合法权益。 另一方面,部分消费者维权意识薄弱,面对商家侵权行为,往往选择忍气吞声,这在一定程度上也纵容了商家的违法行为。 “过期大米”事件,为我们敲响了警钟。建立健全食品安全监管机制,完善消费者维权渠道,提升社会整体诚信水平,迫在眉睫。 政府部门应加大对食品安全监管力度,严厉打击销售过期产品的违法行为,切实保障消费者的“舌尖安全”。 同时,应畅通消费者投诉举报渠道,降低维权成本,让消费者敢于、方便地维护自身合法权益。 商家应加强自律,建立健全内部管理制度,杜绝过期产品流入市场,同时应提升服务意识,积极妥善处理消费纠纷,与消费者建立和谐共赢的消费关系。 消费者自身也要增强维权意识,了解相关法律法规,学会用法律武器维护自身权益。 当合法权益受到侵害时,要勇敢拿起法律武器,维护自身权益,让违法者付出应有的代价。 “过期大米”事件,只是社会生活中的一朵浪花,透过这朵浪花,我们看到了消费环境中存在的种种问题,也看到了改善消费环境的希望。 只有政府、商家、消费者三方共同努力,才能构建一个安全、公平、和谐的消费环境,让每一位消费者都能安心消费,放心购物。