前言

前言在朱棣驾崩之后继承了皇位的明仁宗朱高炽虽然在位仅仅十个月就驾崩了,但是却在这有限的时间中解决了很多永乐年间甚至洪武年间的遗留问题。

这些遗留问题的解决不仅让明朝的统治更加稳固,还让朱高炽为儿子朱瞻基留下了一个相当稳定的政治局面,甚至福泽后世皇帝,他解决的是哪些问题呢?

一、君臣矛盾

一、君臣矛盾明朝自建国以来,从朱元璋开始到建文帝朱允炆,再到朱棣,他们三代君王对朝廷施加了非常大的压力,让大臣们过得艰难。

朱元璋出身平民,相当憎恨贪官污吏,惩治力度也相当狠辣,人尽皆知的洪武四大案就是最好的例子,总计竟然牵连了将近十万人丧命。

王朝刚建国时为了收拢皇权,皇帝杀功臣是很普遍的是做法,但是像朱元璋这样大张旗鼓地诛杀功臣甚至株连他们的家人、族人,这就让大臣们相当心寒了。

本来如果将皇位传给素有贤名的太子朱标的话,朝廷有可能更早迎来比较宽松和睦的环境,但可惜朱标壮年去世,朱元璋只能将希望寄托在孙子朱允炆身上。

而朱允炆更是深得他爷爷的真传,继位之后就开始大刀阔斧改革,他主要做了两件大事,一是削藩二是敲打士人阶层,但是每一个都改到了大动脉上。

朱允炆削藩太急太快,让明朝的藩王们承受不住,最终导致了朱棣靖难这样的结局,而整治士人阶层更是将世家大族都得罪完了,给自己挖了个深坑。

因此最终,建文朝的结局就是皇帝被造反推翻,朱棣登基之后废除朱允炆的新法,让士人阶层喘过来一口气,不过他们仍旧高兴得太早了。

作为最像朱元璋的一个儿子,朱棣对官员的态度上虽然没有朱元璋那么苛刻霸道,但是同样也很严格,官员们在他手底下照样吃不到什么甜头。

等朱高炽登基之后面对的就是这样一个官员和皇帝之间矛盾越来越尖锐的状况,再加上朱高炽本身不是咄咄逼人的性格,解决君臣矛盾就成了头等大事。

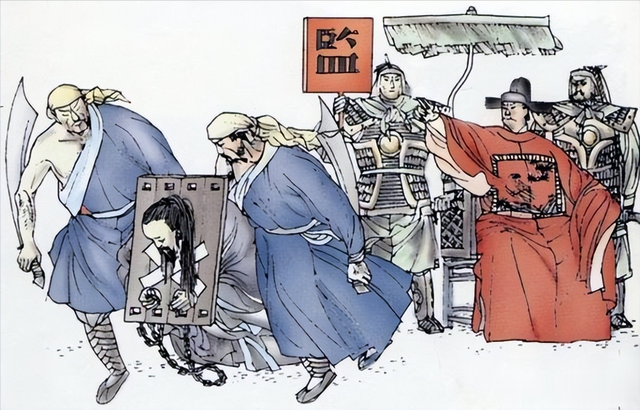

于是朱高炽着手开始收拾烂摊子,要让大臣们不再感到心寒,首先就要通过比较重大的问题做出个样子,于是朱高炽赦免并释放了众多建文朝的大臣。

朱棣靖难登基之后对建文朝可以说进行了大清洗,不服他的建文臣子基本都被治罪关押了起来,而朱高炽将他们释放就表明了新皇是个既往不咎的大度人。

在此之后,朱高炽又着手给洪武和永乐年间的案子擦屁股,通过株连虽然有效解决了大臣结党营私的问题,但是同时也产生了另一个问题,那就是冤狱。

这些冤狱在洪武和永乐年间人们绝对不敢说出来触皇帝的霉头,但是在朱高炽手中就成为了更好利用的工具,于是他通过平反冤案再次收拢了一波人心。

通过这两个举措,朱高炽让大臣们看到了皇帝施行仁政的态度和决心,因此接下来解决其他问题才能更顺利。

二、朝廷无可用之才

二、朝廷无可用之才前几朝对于官员的苛刻的态度带来的灾难不仅是君臣矛盾加剧这一个比较不算明显的方面,还有很明显的一方面,就是朝廷没有可用之才。

在朱元璋大开杀戒之后,当时朝廷上可以说是人人自危,官员们任职都是战战兢兢的,生怕自己一旦有哪里行差踏错了被朱元璋盯上就会掉脑袋。

因此逐渐就越来越没人愿意入朝当官,毕竟当官得到的权力只是一时的,保住性命才是最重要的事情,没人傻到自己上赶着往皇帝刀刃上撞。

于是这就导致了朝廷没有能用的人,甚至到了人用的时候才发现这个问题,但是严苛是必须的,又不好解决这个问题。

这种情况在永乐朝虽然有所缓解,但是朱棣也不是个和善的人,因此也没有彻底根治,于是担子就落到了朱高炽身上。

朱高炽的方式就很聪明,他认识到朝廷无人可用的根源还是君臣矛盾严重,因此通过缓解君臣矛盾的措施,用人难的问题也大大缓解了。

不仅如此,朱高炽还认识到臣子最喜欢的皇帝就是能听大臣话的皇帝,宋仁宗就是个前车之鉴,因为很听士人阶层的话所以风评很好。

但是朱高炽毕竟已经监国十几年了,不可能事事都听大臣的,因此他选择的方式就是虚心纳谏,让大臣们看到他作为皇帝的诚心,这样士人阶层为了实现自己的抱负就会积极入世,可用之才越来越多。

三、内阁官小权大

三、内阁官小权大除了君臣关系上的这两个问题,朱高炽面对的还有体制上的一个问题,那就是内阁成员的官位不高,但是能够行使的权利却不小。

其实这也是洪武朝的遗留问题,经过“胡惟庸案”之后,苦丞相分权久矣的朱元璋顺理成章地借此机会顺理成章地废除了丞相,改为设立内阁行使丞相权力。

因此这种状况不管是内阁成员还是其他官员都相当无奈,进了内阁的人因为官位低,不想得罪也使唤不动官位高的人,官位高的人被下官指使也相当不情不愿。

干活的官员处处受阻,因此行政效率自然也就上不去,个个算不上尸位素餐但是也差不离了,这就让朱高炽很忧愁。

这是大问题,也得改,于是朱高炽就下手在朱元璋的基础上对内内阁设置进行进一步改革,将对内阁成员的官位限制向上提,并解除用人限制。

这就意味着内阁的组成更加灵活了,现在内阁成员可以由六部的尚书、侍郎等官位高的人担任,使他们一个人干两份活,行政效率大大提升。

四、国库空缺

四、国库空缺最后一个问题非常现实,但是想要解决也不简单,那就是国库空虚的问题,其实这个问题在朱高炽当太子监国的时候就发现了。

朱棣是通过政变篡位的,因此名声相当不好听,为了挽回自己的名声同时发展大明国力,于是朱棣便下令进行了一系列与国有利的大工程。

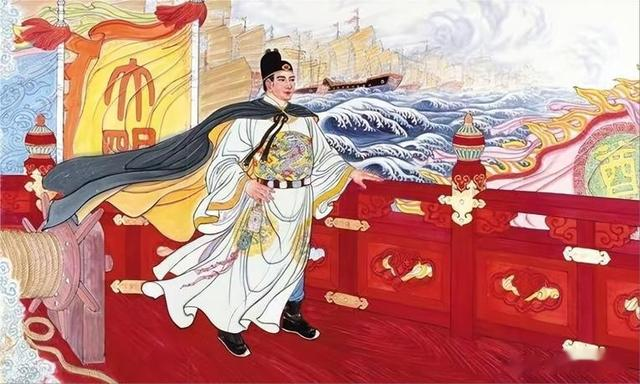

这其中最著名的就是郑和下西洋、编撰永乐大典以及五次亲征北疆,它们哪个不是要耗费大量资金进行的?

下西洋虽然带回来的东西也不少,但是投进去的沉没成本更多,不管是造宝船还是招募人手还是准备赐给其他国家的国礼,这都要钱,何况还下了好几次西洋。

编撰永乐大典看上去是文人的工作,不要什么钱,实际上花的钱比谁都少不了,修书是帝王功绩,朱棣对此非常重视,因此下拨款项的时候也相当舍得。

而亲征北疆就更是在烧钱了,俗话说打仗打的就是粮草,粮草从哪来?实际上都是钱,打一场仗花的钱就是天文数字了,遑论皇帝亲征,还是五次!

因此朱高炽为了让国库尽快充裕起来,在“开源”和“节流”上分别做出了一些举措,并且成效显著。

首先就是停止那些花钱如流水的项目,不管是下西洋还是厉兵秣马准备打仗都停下,反正朱棣一个人已经干了少说三代的活,那朱高炽少干点也没啥。

而仅仅是节省也没用,总不能坐吃山空,于是朱高炽实行了轻徭薄赋的政策,通过鼓励百姓耕种生产来创造更大价值,国家也就能有更多税收。

虽然“开源”这一项不是短期之内就能看见成果的,而朱高炽也在位仅仅十个月就驾崩了,但是成效却非常明显,从后世对洪熙和宣德两朝“仁宣之治”的称赞就能看出来,朱高炽的措施大大增强了大明国力。

结语

结语朱高炽虽然在位仅仅十个月,但是对于明朝前期甚至整个明朝的作用都是相当大的,怪不得他能得到“仁宗”这个庙号,可见他在臣子眼中是个优秀的明君。