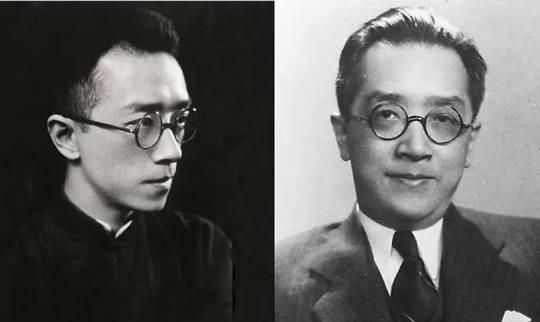

1922年5月17日,紫禁城刚刚安装了电话,溥仪对这个新奇的小玩意很感兴趣,他经常拿着电话本给别人打电话。当时溥仪的英语老师庄士敦和他提起了新文化运动的领袖胡适,溥仪对这个人很好奇,于是他就给胡适打了一个电话! 1922年5月30日,这一天,新文化运动的领军人物胡适应邀来到紫禁城,拜访清朝末代皇帝爱新觉罗·溥仪。 胡适此行并非心血来潮,几天前,他的好友、溥仪的英语老师庄士敦先生,专程登门拜访。 庄士敦向胡适讲述了皇宫内的诸多变化,年轻的溥仪正在寻求独立,他已经剪去了象征满清的长辫,开始学习新知识,试图融入新社会,胡适对这位少年皇帝产生了浓厚的兴趣。 时间倒退到5月17日,这一天,沉寂多年的紫禁城发生了一件大事——皇宫里安装了电话。溥仪对这个从未见过的新奇玩意好奇极了。 他像个孩子一样兴奋,拿着崭新的电话本,一个接一个地给人打电话,沉浸在与外界沟通的喜悦中。 庄士敦见溥仪如此雀跃,便向他提起了胡适其人。 溥仪听说胡适是倡导白话文、提倡民主科学的新文化运动领袖,是一位饱学之士,便跃跃欲试,主动提出要给胡适打电话。 想象一下,一位从未离开过皇宫的皇帝,头一次拨通电话,会是怎样的心情?或许有些忐忑,又有些新奇。 溥仪小心翼翼地拿起话筒,按下号码:"喂,是胡博士吗?你猜我是谁?" 电话那头的胡适一头雾水。溥仪爽朗地笑了:"我是宣统。"这个名号,象征着一个时代。 短短数语,便敲定了一场跨时代的会面,溥仪诚恳地邀请胡适来皇宫做客,胡适欣然应允。 于是,就有了5月30日的这次会晤。 那天,胡适准时抵达紫禁城。 溥仪亲自起身迎接,请胡适落座在宽大的椅子上。 尽管身份悬殊,但他们就像久别重逢的朋友,亲切地交谈起来。 溥仪滔滔不绝地向胡适倾诉他对新事物的好奇,对未来的憧憬。 这次会面,见证了一个时代的更迭,新旧交替。 溥仪向往新思想,渴望融入新社会,胡适则代表着引领这个时代前行的力量。 尽管身份天差地别,但他们跨越鸿沟,在这个特殊的日子里,进行了一次真诚而难能可贵的交流。 临别时,溥仪按捺不住内心的感激,执意要赠送胡适一件小礼物,以表谢意。 胡适婉言谢绝,他明白,这份情谊不能用物质来衡量。 两人就此别过,但这次会面,在双方心中都留下了深刻的印象。 但胡适的行为引发了极大的争议,作为新文化运动的领军人物,他的行为被视为向封建遗留妥协。鲁迅虽然起初保持沉默,但当溥仪被北洋政府驱逐出宫后,胡适为此专门撰文批评政府“不守契约精神”,这一做法让鲁迅无法接受。 鲁迅认为,作为新文化的代表,胡适不应为封建残余发声,更不应在公共舆论中为其辩护。 自此,鲁迅开始对胡适的思想态度产生质疑。 而早在1910年代,席卷中国的思想启蒙浪潮中,鲁迅和胡适无疑是最耀眼的两颗星辰。 作为五四新文化运动的先驱者,他们不仅在文学领域开创了新风潮,更在社会思想的变革中发挥了不可忽视的作用。 但历史的波折让两位志同道合的学者从携手合作到背道而驰,最终成为彼此在思想道路上的对立面。 1917年,胡适发表了一篇名为《文学改良刍议》的文章,旗帜鲜明地提出用白话文取代文言文的文学改良主张。 这一倡议引发了思想界的巨大反响,刚刚从政界退隐、重新投身文坛的鲁迅也被其所触动。 在《新青年》杂志上,鲁迅写下了中国现代文学史上第一篇白话文小说——《狂人日记》,用尖锐的笔锋揭露封建社会对人性的压迫。 这篇作品甫一发表,便获得胡适的高度评价,他称其为“新文学的巅峰之作”,两人因此成为互相欣赏的知音。 此后,鲁迅与胡适不仅在文学创作上频繁互动,还在思想交流上相互扶持。 胡适因提倡白话文而遭到保守派文人的攻击时,鲁迅挺身而出,以文章为武器为胡适辩护。 而鲁迅撰写《中国小说史略》时,胡适则以其丰富的学术积累,为鲁迅提供了大量史料支持。 这段时间,两人堪称学术与思想界的盟友,开创了五四新文化运动的一段佳话。 然而,思想立场的微妙差异,最终让两人的关系走向决裂。 1924年后,鲁迅和胡适的思想分歧进一步扩大。 胡适崇尚渐进式改革,主张在现有政治框架内进行缓慢改良,甚至与当权者保持密切关系。 在一次国民党监狱被指控存在酷刑问题时,胡适亲自带领记者进入监狱调查,并对外宣称“未发现任何不当行为”。 鲁迅对此深表不满,认为这是政府的面子工程,是典型的“作秀”。 同时,胡适在民族问题上的立场也让鲁迅愤怒不已。 1933年,在谈及日本对中国的侵略行为时,胡适提出“日本若想征服中国,就应停止侵略,转而赢得中国人民的心”。 这种近乎“劝服”的态度,在民族危亡的背景下显得格外刺耳。 胡适和鲁迅最终选择了截然不同的道路,胡适坚持温和改革的路线,注重个人主义和自由主义思想,对政治和社会的干预保持谨慎态度。 相比之下,鲁迅则主张对社会进行彻底的批判与变革,他用文学作为武器,揭露社会不公,替底层发声。