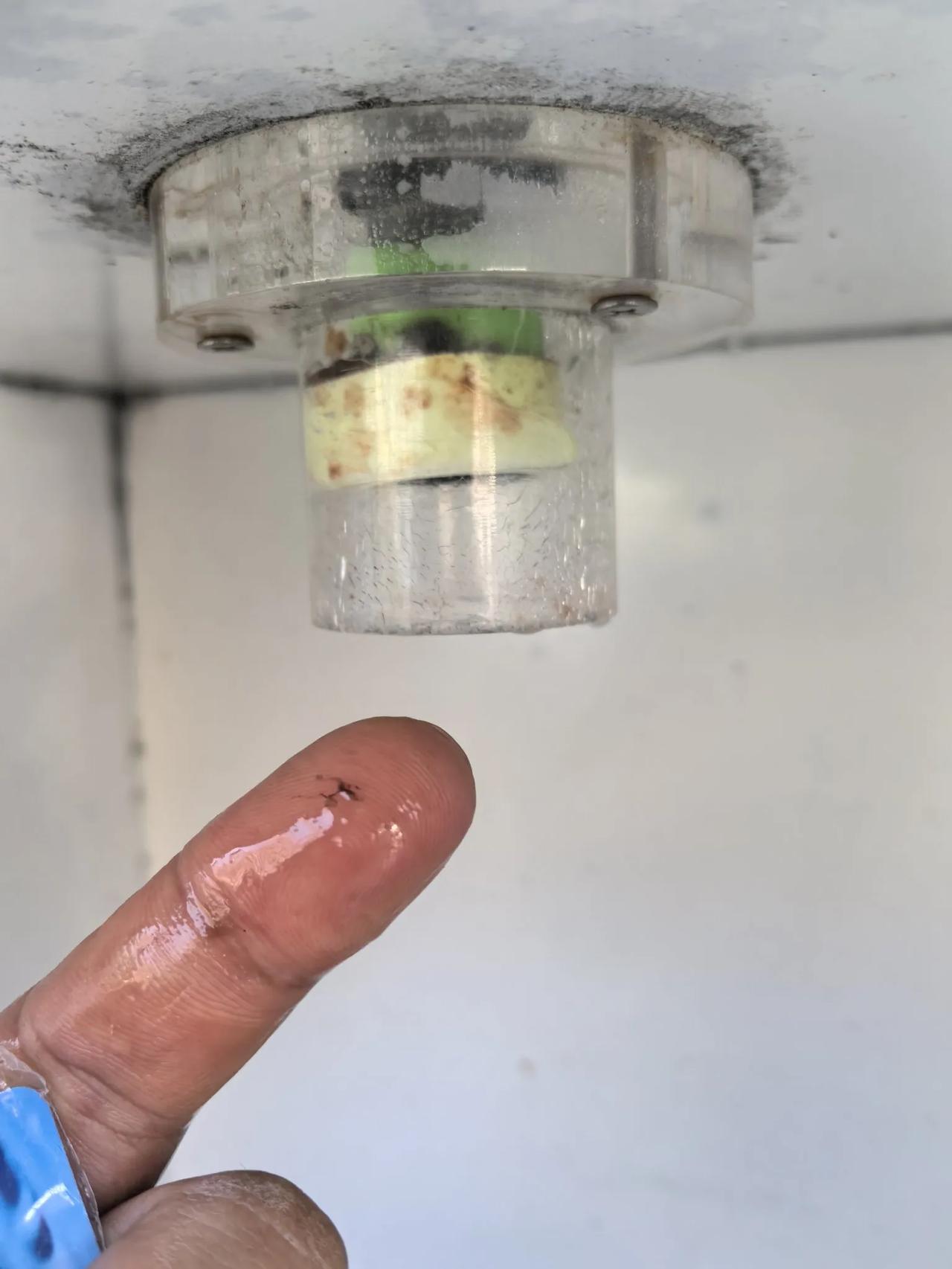

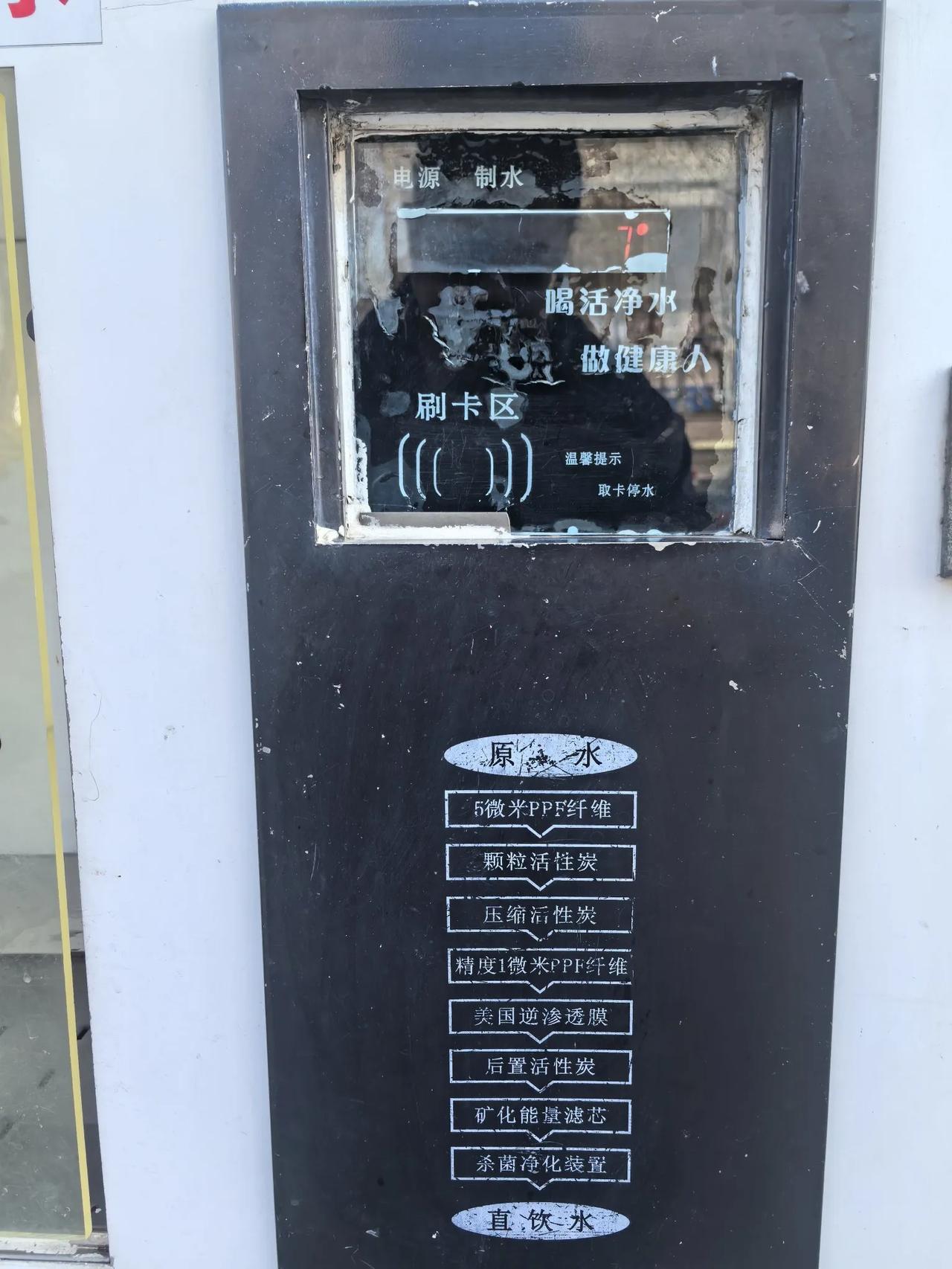

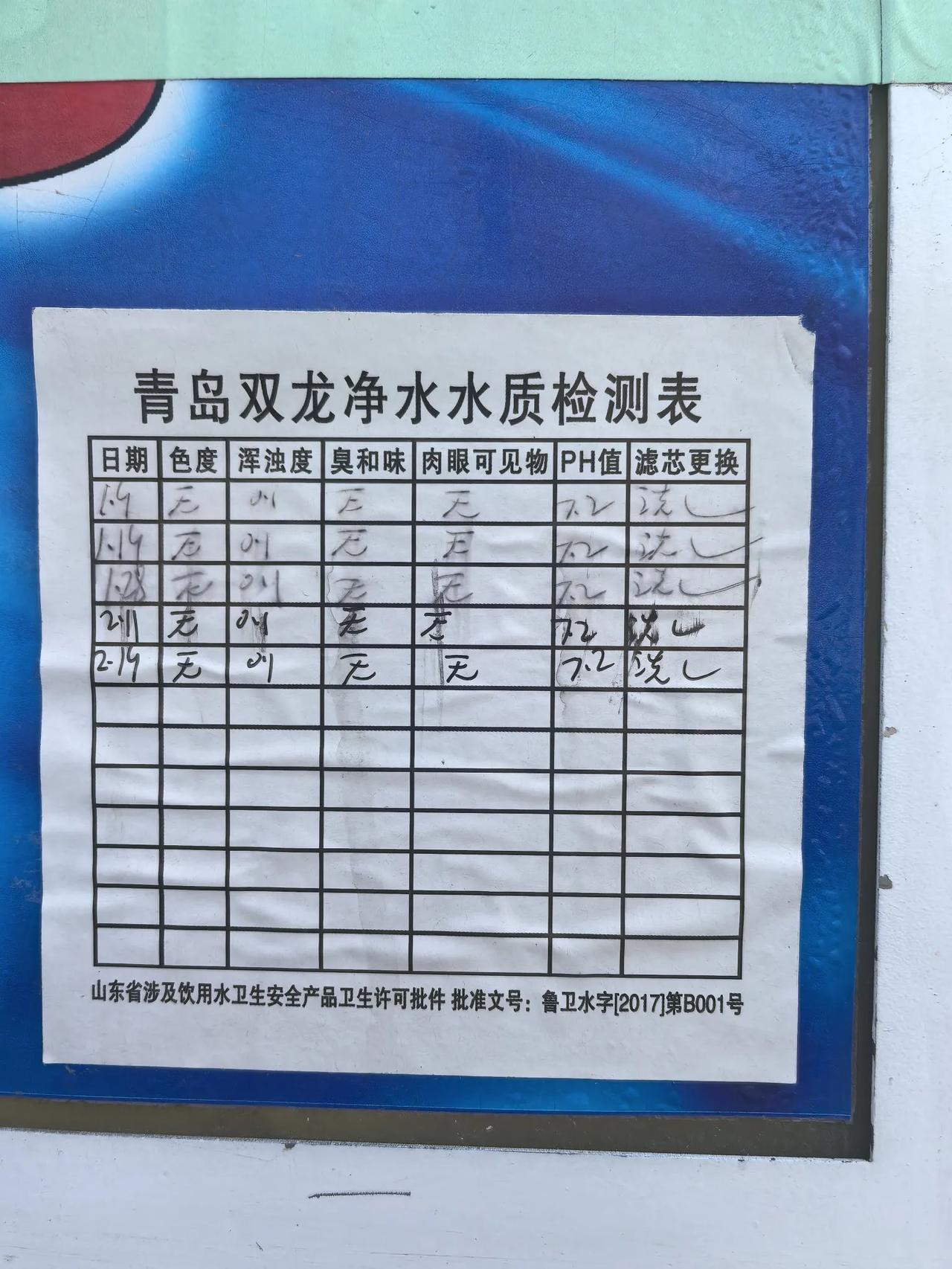

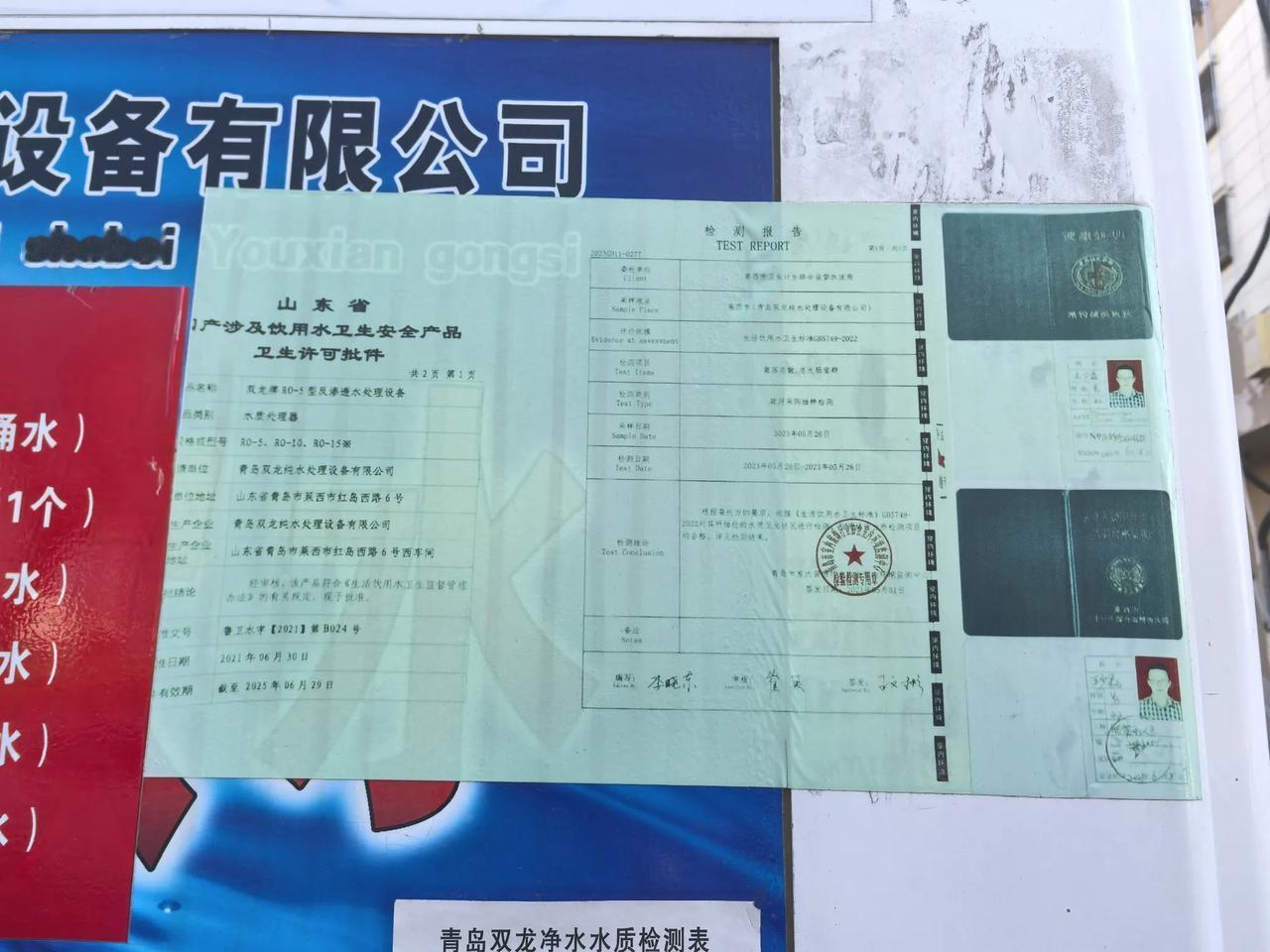

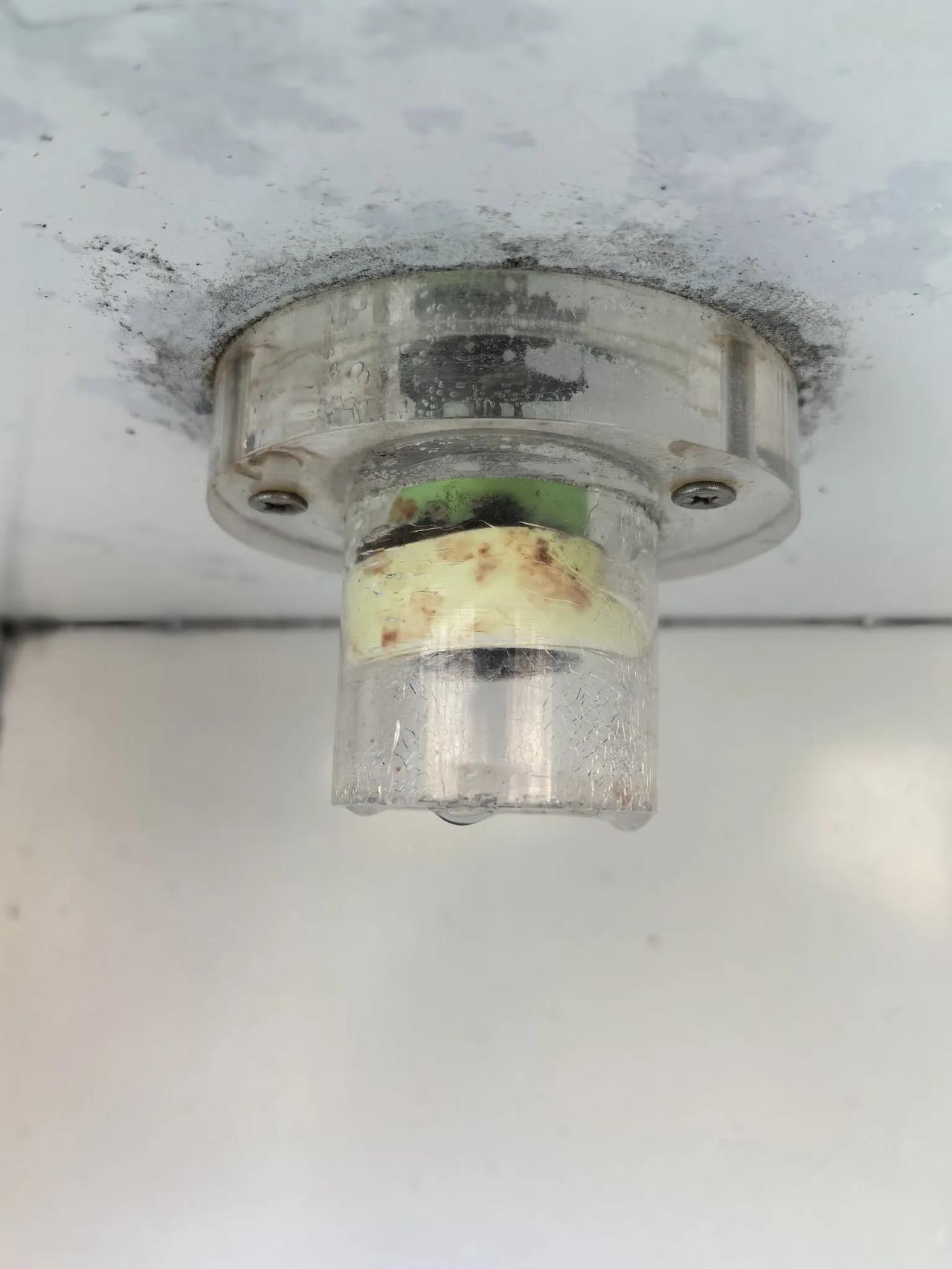

近年来,现制现售饮水机因便捷性和低价优势,成为许多小区居民日常饮水的重要选择。然而,其暴露的卫生问题——如“长绿毛”现象——却折射出技术缺陷与监管体系的双重漏洞。这一问题的背后,是公共健康风险与企业责任、政府监管之间的复杂博弈。 技术隐患:从“纯净水”到“绿藻培养皿”的悖论 现制现售饮水机多采用反渗透技术,虽去除了自来水中的余氯和矿物质,但也失去了抑制微生物生长的天然屏障。研究表明,此类纯水若未及时饮用或储存不当(如暴露于光照、未定期消毒水桶),极易滋生绿藻和细菌。如张家口市卫生健康委的调查显示,此类饮水机出水放置超过两天后,水桶内壁长绿藻的现象普遍存在。更令人担忧的是,部分经营者为降低成本,未按规范更换滤芯或清洗设备,进一步加剧微生物污染风险。例如,北京某小区售水机的滤芯更换记录形同虚设,甚至出现锈迹斑斑的机器仍在运行。 监管真空:权责不清下的“三不管”困境 尽管多地检察机关通过公益诉讼推动整改(如长春宽城区、苏州相城区的专项行动),但现制现售饮水机仍面临法律定位模糊、标准缺失的深层问题: 法律空白:现行法规未明确其属于“生活饮用水”还是“商品水”,导致卫健、市场监管、住建等部门权责交叉。例如,苏州相城区曾因虚假宣传、卫生不达标等问题立案,却发现“多头执法、交叉执法”成为常态。 执行乏力:即便部分地区出台临时性规范(如北京要求每周自检水质),但检测频率和结果公示往往流于形式。如陕西宝鸡市抽检结果显示,售水机水质合格率仅50%,而铜梁区在检查中发现大量设备未公示检测报告。 主体责任缺位:经营者常将设备维护推给物业,而物业因缺乏专业能力与监管权限,难以有效履职。灌云县检察院调查发现,近半数直饮水机存在“无证经营、无定期检测”等问题。 社会影响:从个体健康到公共信任的连锁危机 “长绿毛”现象不仅威胁居民健康(如引发肠道疾病),更消解了公众对社区公共服务的信任。张家口居民李女士坦言:“原本图方便才用直饮水,现在反而不敢喝了。” 这种信任危机进一步蔓延至对政府监管效能的质疑——当居民发现虚假宣传无人查处、水质报告形同虚设时,公共治理的合法性亦被削弱。 小区饮水机的“绿毛”之困,本质是快速城市化进程中公共产品供给与监管体系脱节的缩影。唯有通过技术创新、法律完善与公众参与的协同发力,才能将“便捷饮水”真正转化为“安全饮水”。正如灌云县检察官所言:“监管不能总靠‘良心’,制度才是长久之计。” 当每一台饮水机的水质报告不再是一纸空文,当每一次滤芯更换都有迹可循,公共健康才能真正被置于利益链条的顶端。