国家卫生健康委会同国家市场监督管理总局今天(27日)发布了50项食品安全国家标准和9项标准修改单,其中规定不允许再使用“不添加”“零添加”等用语,禁止预包装食品使用“零添加”“不添加”。新规对于消费者而言有什么意义,菜妈带大家一起解读一下。零添加究竟带来哪些消费误区 为啥食安新规禁止零添加

过去消费者的常见误区

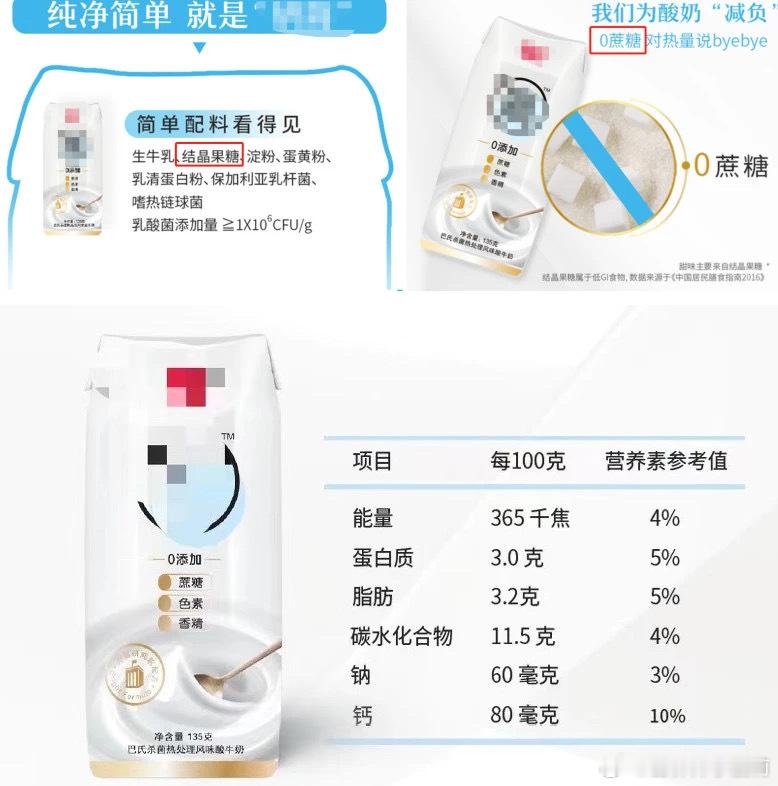

误区一:认为“零添加”等于完全不含某种物质

许多消费者看到“零添加”或“不添加”时,会想当然地认为产品完全不含某种成分(如防腐剂、糖、色素等)。但实际上,这些用语往往只是指未额外添加某种特定物质,而原料本身可能天然含有,或在加工过程中间接引入。例如,“不添加糖”的饮料可能仍含有天然糖分,但消费者可能误以为是无糖产品。

误区二:将“不添加”视为健康或高品质的象征

“不添加”常被商家作为营销噱头,消费者容易将其与“更天然”“更健康”挂钩。然而,事实并非总是如此。比如,“不添加防腐剂”的食品可能通过其他方式(如高盐、高糖)延长保质期,反而对健康不利,但消费者可能忽视这些细节,单纯被“不添加”吸引。

误区三:忽略食品的整体成分

消费者往往被“零添加”某个特定成分的宣传吸引,而忽略了食品标签上的其他信息。例如,一款标榜“不添加人工色素”的产品可能含有大量糖分或脂肪,但消费者可能只关注“不添加”的部分,误以为整体更安全或优质。

误区四:误解“不添加”的适用范围

一些消费者以为“不添加”适用于所有添加剂或所有加工环节,但实际上,商家可能只针对某一类添加剂(如香精)做宣传,而其他添加剂(如增稠剂、稳定剂)仍在使用。这种模糊表述让消费者难以全面了解真相。

新规的意义:破解误区,回归真实

针对上述误区,国家卫生健康委和国家市场监督管理总局禁止使用“零添加”“不添加”等用语,对于打破过去消费者的误区有着非常明显的意义。

1、消除模糊宣传,减少误解

过去“零添加”“不添加”的随意使用,让消费者对食品的真实情况产生误判。新规要求企业停止这类模糊表述,改为更具体、科学的标签信息(如明确列出所有成分及含量),直接破解“零添加等于无添加”的误区,让消费者清楚知道食品中到底含有什么。

2、打破“健康光环”,引导理性判断

禁止这些用语后,消费者无法再简单依赖“零添加”来判断食品是否健康,而是需要关注整体配料表和营养信息。这能有效打破过去“零添加=健康”的刻板印象,促使消费者更全面地评估食品质量,避免被营销术语蒙蔽。

3、提升信息透明度,填补认知空白

过去消费者因“不添加”的宣传而忽略其他成分的问题将得到改善。新规要求标签信息更真实具体,消费者可以更清楚地看到食品的全貌,而不是被单一的“不添加”宣传牵着走。这填补了消费者对食品整体成分的认知空白。

4、规范行业标准,重建信任

过去部分商家滥用“零添加”“不添加”进行夸大宣传,导致消费者对食品标签的信任度下降。新规通过统一标准,杜绝此类误导性表述,有助于重建消费者对食品行业的信心,让购买行为建立在真实信息之上。

过去,消费者对“零添加”“不添加”的误区主要源于信息不对称和营销误导,认为这些用语代表更安全、更健康的食品,而忽视了背后的复杂真相。新规禁止这些表述,旨在打破误区、提升透明度,帮助消费者从盲目相信宣传转向理性分析食品成分。这不仅是对消费者权益的保护,也是对消费习惯的一次引导,让人们在选择食品时更科学、更清醒。