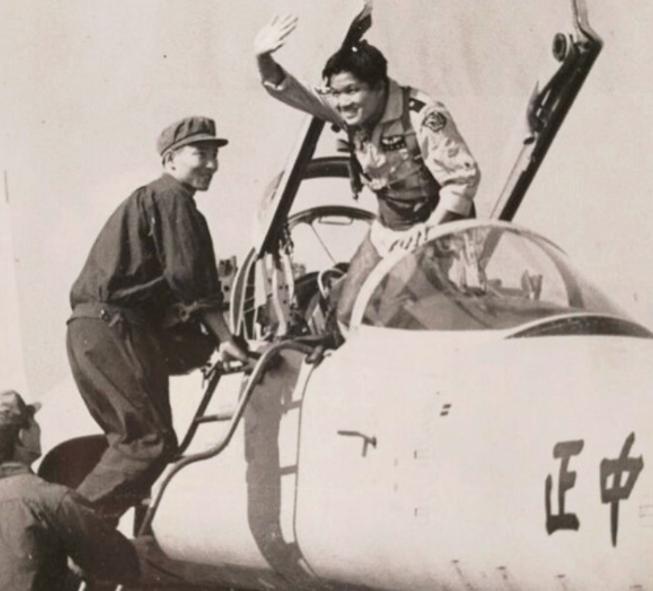

1989年2月,一位台湾飞行员架着F-5E回归大陆,却遭到12架战机拦截。这12架战机来历为何?飞行员又能否成功回归大陆? 林贤顺站在机库门前,抬头望向1989年2月11日的晴空。春节刚过不久,台湾机场的警戒程度有所放松,这正是他精心挑选的时机。他深吸一口气,回想着过去几个月来反复推敲的计划细节。此刻,他表面平静,内心却如惊涛骇浪——驾机起义回归大陆的决心已定,只是稍有差池,便可能粉身碎骨。 "今天天气晴好,能见度高,非常适合飞行。"林贤顺向同事平静地说着,手中却握紧了飞行计划。他的父母、亲友都在大陆,自从1945年日本投降后,国共内战爆发,他随国民党军队来到台湾,与家人阴阳两隔。思乡之情,如同种子般在心中生根发芽,如今已长成无法忽视的参天大树。 林贤顺走向自己的F-5E战机,脑海中浮现出1981年8月8日黄植诚驾机起义的新闻。当时黄植诚驾驶F5型战斗教练机从桃园机场飞往福州,成功回到祖国怀抱。那次事件给了他极大鼓舞,也让他看到了成功的可能性。 "例行检查完毕,申请起飞。"他的声音没有丝毫颤抖,仿佛只是一次普通的训练飞行。得到许可后,战机轰鸣着滑上跑道,随即腾空而起。就在飞离台湾领空的那一刻,林贤顺果断关闭了所有无线通讯设备,调转机头直指大陆方向。 他采取了极具风险的低空飞行策略,几乎贴着海面飞行,以躲避雷达的搜索。这种飞行方式对飞行员技术要求极高,稍有不慎就会失控坠入大海。但林贤顺知道,这是他逃脱追踪的唯一手段。 台北指挥中心很快发现了异常。"林贤顺机组失联,疑似叛逃!"警报声响彻指挥室。紧急调度令下达,12架战机迅速升空,奉命拦截林贤顺。然而,从发现异常到战机起飞,中间已经耽搁了约15分钟。这宝贵的时间差,成为了林贤顺逃脱的关键优势。 此时的林贤顺对身后的追兵一无所知。他专注于操控飞机,眼前是浩瀚的台湾海峡,心中是回家的坚定信念。国民党方面试图通过雷达寻找他的踪迹,但低空飞行的战术使得搜索徒劳无功。几次尝试无线电联系失败后,他们甚至发出了公开警告,命令林贤顺原路返航,否则"后果自负"。 海峡中央,林贤顺的战机继续向西北方向飞行。油表指针缓慢但坚定地向下移动,每一分钟都让他离家乡更近一步。就在这时,大陆方面的雷达捕捉到了台湾空军异常活动的信号,立即做出反应——四架战机紧急起飞,飞向台湾海峡,准备接应这位不知名的归来者。 当林贤顺的F-5E战机即将进入大陆领空时,天气突然发生了变化。原本晴朗的天空被大片雾气笼罩,能见度急剧下降,这让林贤顺的处境雪上加霜。他原本期待着与大陆派出的接应战机会合,却在茫茫雾海中失去了方向。 大陆方面派出的四架战机已经抵达指定海域,他们的任务是接应这位不知名的起义飞行员,同时拦截可能的台湾追击战机。然而,厚重的雾气让搜寻变得异常困难。接应战机只发现了台湾方面的追击战机,立即采取拦截姿态,双方在海峡上空形成了一种微妙的对峙局面。 "发现台湾战机编队,正在实施拦截。"大陆接应战机向指挥中心报告。此时,谁也没有发现林贤顺的踪迹,他的F-5E战机仿佛消失在了迷雾之中。 林贤顺此刻面临着严峻的挑战。油表指针已经接近红线区域,燃油即将耗尽。他试图联系地面,但由于之前切断了通讯设备,现在无法重新建立联系。在这种情况下,他不得不做出关键决断——继续向前寻找落脚点,或是被迫跳伞。 "不能放弃,一定要把飞机安全带回大陆。"林贤顺咬紧牙关,决定冒险飞越雾区。他知道,每消耗一滴燃油,都意味着成功的机会更加渺茫。但回到祖国的决心支撑着他继续前行。 终于,在穿越厚重的雾层后,林贤顺看到了陆地的轮廓——那是杭州的一片田野。此时的他已经无法选择机场降落,燃油几乎耗尽,唯一的选择就是紧急迫降。 凭借着多年的飞行经验和出色的技术,林贤顺开始降低飞行高度,寻找合适的迫降地点。他发现了一处相对平坦的田埂,这成了他最后的希望。在战机即将燃油耗尽的紧急关头,他操控着战机缓缓下降,最终以令人惊叹的精准度将战机安全降落在田埂之间。 "我回来了,终于回来了。"当战机停稳的那一刻,林贤顺瘫坐在驾驶舱内,眼泪不自觉地流下。十多年的分离,终于在这一刻画上了句号。 不久后,华东军区政治部的调查人员赶到现场。经过严格的身份核查和详细调查,林贤顺被认定为驾机回国的英雄人士。他的壮举不仅是个人的选择,更成为了两岸关系中的一个感人故事。 林贤顺的成功起义,在台湾军方引起了不小的震动,同时也给那些思念祖国的国民党军人带来了希望。在随后的几年里,海峡两岸陆续有45架飞机、共计107人驾机回到大陆。除了空中路线,还有许多国民党军官选择了海路和陆路回归祖国。