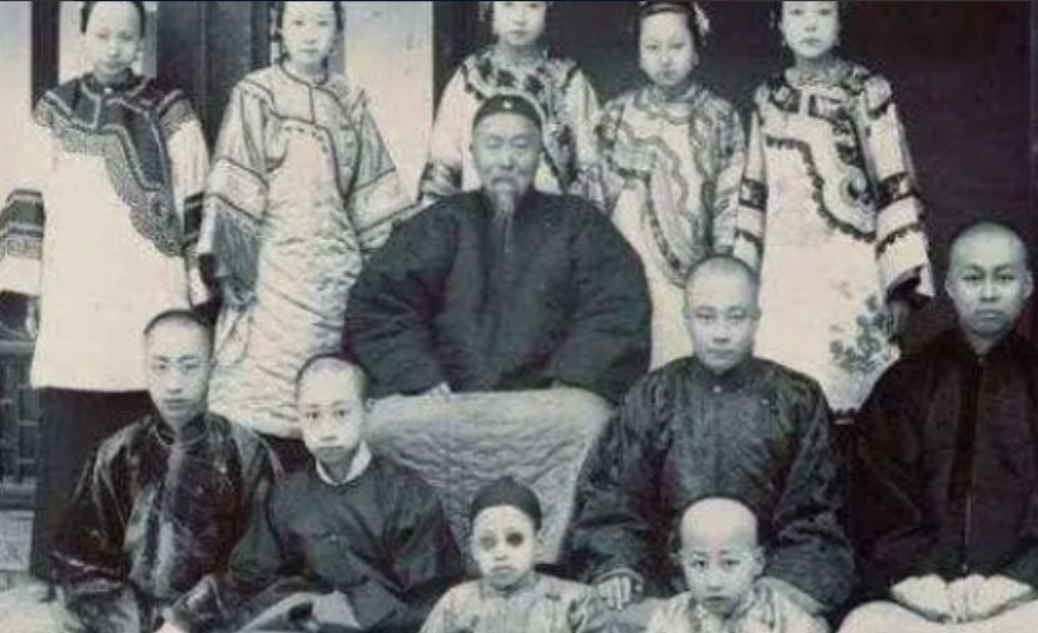

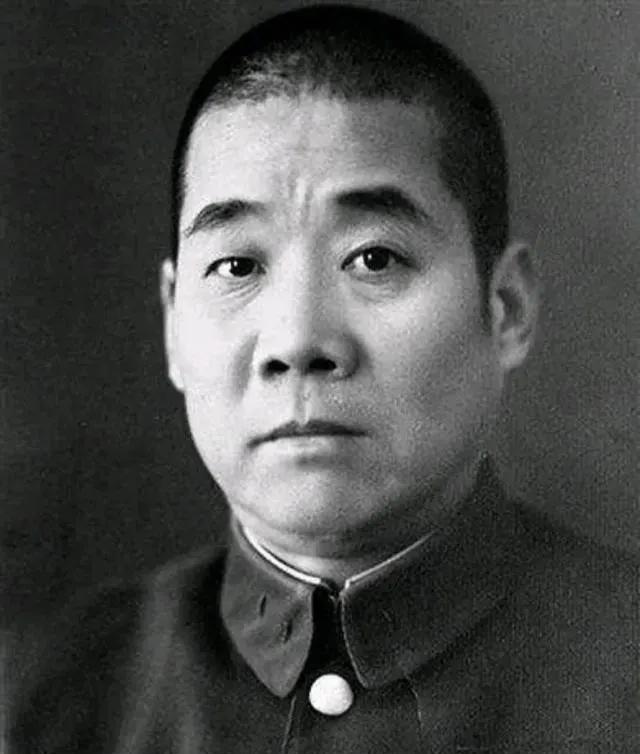

1988年,杨绛的丈夫钱钟书和女儿钱绛,相继去世,88岁的费孝通觉得自己终于有机会了,所以就经常去找杨绛。杨绛明白他的心意后,站在楼梯口笑着跟他说了一句话,费孝通尴尬脸红,再也没有爬过杨绛家的楼梯。 杨绛,中国现代文学史上的杰出女性,与其丈夫钱钟书共同塑造了一段佳话。早年间,杨绛在苏州振华女校就读期间,结识了同学费孝通。两人从小学到大学,一路相伴成长,直至各自在学术和文学道路上独树一帜。然而,杨绛的人生也伴随着巨大的个人损失,特别是1988年,她的丈夫和女儿相继去世,这使得她的晚年生活变得格外孤寂。 随着苏州的晚风轻轻吹过,月光透过半掩的窗帘洒在书房的地板上,形成斑驳的光影。杨绛坐在她那张老旧的红木椅子上,面前摊开的是她正在撰写的手稿《我们仨》。墨迹未干的纸张上,记录着她与丈夫钱钟书及女儿钱瑗的点点滴滴,每一个字都承载着深厚的情感。 突然,门铃响起,打破了夜晚的宁静。杨绛放下笔,慢慢起身走向门口。开门一看,站在门外的是老友费孝通,他手中提着一篮子刚采摘的桂花,浅浅的笑容带着几分尴尬。 “绛姐,这不是刚好桂花开,我记得你喜欢,就摘了一些来。”费孝通将桂花递给杨绛,试图用这份小礼物缓解两人见面的僵硬气氛。 杨绛接过桂花,微微点头致谢,然后邀请费孝通进入屋内。两人相对而坐,杨绛倒了两杯热茶,茶香在屋内弥漫开来。 对话开始时,两人谈及了许多共同的回忆,从苏州的童年到在北平的校园岁月,每一个故事都带有时代的烙印。费孝通提起了他们共同的朋友,以及那些年的学术讨论,杨绛则回忆起与钱钟书的相遇和相爱,以及女儿的成长。 随着夜深,对话逐渐转向了杨绛的现状。费孝通观察到杨绛的脸上透露出的哀伤和孤独,他的声音柔和了许多。 “绛姐,你这样一个人在家,我真是放心不下。这些年,你承受了太多...”费孝通的话未说完,杨绛的眼神突然变得严肃。 她打断了费孝通的话,语气坚定而清晰:“孝通,你的关心我心领了。但是,你知道的,我与钟书的回忆,我需要一个人静静地守护。” 窗外的风声更加急促,仿佛在为这突如其来的尴尬气氛添上一抹凉意。费孝通一时语塞,他悻悻地放下茶杯,站起身来。 杨绛也起身,语气略显柔和:“孝通,你还是不要来了。楼梯不好走,以后不要知难而上了。” 费孝通望着杨绛,眼中闪过一丝不易察觉的失落,但很快便恢复了平静。“好,绛姐,那我就不打扰了。”说罢,费孝通缓缓向门外走去,每走一步,似乎都在回味过去的点点滴滴。 费孝通的背影渐行渐远,被夜色渐渐吞噬,只留下一抹微弱的灯光映照其孤独的轮廓。他的步伐虽然坚定,但每一步都沉甸甸地印在旧时的青石板上,似乎在夜的寂静中留下深深的回音。这一幕,对于杨绛而言,既是一种解脱,也是一种无奈的悲哀。她轻轻关上门,隔绝了外界的风与月,只留下屋内一盏孤灯,照亮她与往昔的对话。 杨绛回到书房,坐回那把搁在窗边的红木椅,手指不自觉地触碰到桌面上散发着幽香的桂花。花瓣间的香气似乎能勾起无尽的往事,那些与钱钟书以及女儿钱瑗共同度过的日子在心头涌现,如同泛黄的相册一页页翻开。杨绛的眼中不禁浮现一抹淡淡的哀伤,手中的笔尖在纸上轻轻颤抖,墨迹仿佛带着她的情绪,悲凉而坚定。 夜深了,周围的一切都沉浸在寂静之中。只有窗外的一棵老梧桐树,偶尔被风吹得叶声沙沙,仿佛在诉说着岁月的故事。杨绛抬头望向窗外,那朦胧的月光洒在她的脸上,显得格外的凄清和坚强。她的生命里,充满了太多的别离与重逢,而现在,只剩下自己与过往的回忆相伴。 这个晚上,她花了更长的时间来书写那份手稿《我们仨》。每一个字都如同重拾过去的碎片,既疗愈又撕裂。她记述了与钱钟书在清华园的那些悠长日子,那时的他们,如同春风拂过湖面,澄明而温暖。钱钟书的才华与幽默总能让她心生欢喜,而女儿钱瑗的灵动与活泼又给这份幸福增添了无数色彩。 然而,时光总是在不经意间流逝,留下的只有记忆中模糊的轮廓。杨绛写到这里,笔力渐渐沉重。她描述了1988年那一年的变故,如何从浓厚的幸福感中一夜之间跌落到深深的孤独。丈夫和女儿相继离世,那段日子,她几乎是在重重的打击中一步步摸索前行。 她的笔尖在纸上顿了顿,似乎有太多言语难以启齿,只能在沉默中化作深深的叹息。但她知道,即使是痛苦的回忆,也是生命中不可或缺的一部分。在这份手稿中,杨绛不仅是在记录,更是在与过往的自己对话,试图在字里行间找到一种和解与平静。 编织记忆的同时,她也不禁思考费孝通那晚的来访。虽然他们是多年的老友,但在那一刻,她感受到了一种微妙的变化。也许是因为太久未见,亦或是因为他眼中不经意透露出的深情,让她不得不防备。 她重新拾起笔,继续在月光下书写。这不仅仅是为了纪念那些逝去的日子,更是为了证明,即使在最深的孤独中,她依然能够把握自己的命运,用笔尖勾勒出生命中的每一次起伏。