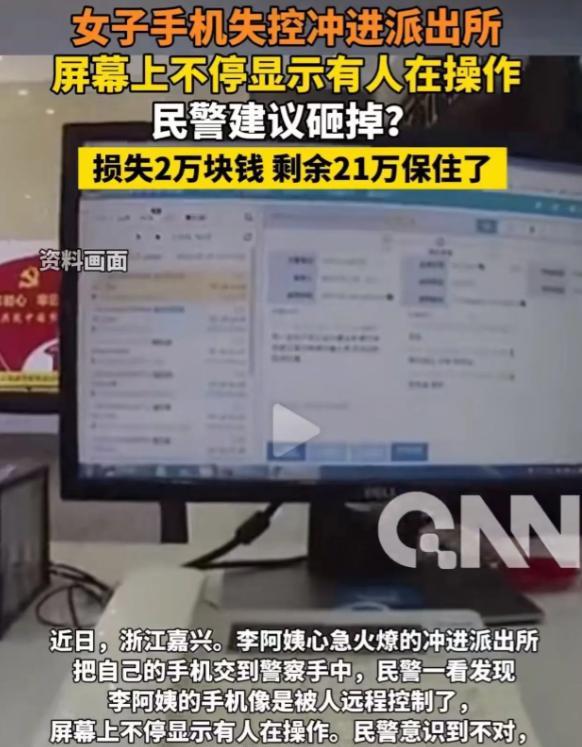

4月26日,浙江嘉兴,女子的手机被远程操控,她赶紧跑到派出所求助。民警见状直接砸坏手机,最后女子的2万元被转走,却保住了21万。大家在给民警点赞的同时,不禁反问:就不可以取卡吗?一定要砸坏手机吗? 2025年4月26日下午3点,浙江嘉兴的阳光正透过纱窗斜照在李芳的床上,32岁的她蜷在床头刷短视频,指尖划过屏幕时不慎触碰到弹窗广告,页面突然跳转至"日赚888元投资计划"的加载界面。 这个看似普通的误操作,正将她卷入一场无声的数字劫案。 加载完成的网页布满闪烁的金边,"免费领取创业基金"的弹窗不断弹出。 李芳刚要退出,屏幕突然卡住,随后自动跳转至手机银行APP。 她惊觉不对劲,正要输入密码的手指悬在半空,界面上的转账按钮正在自动倒计时,收款人信息栏显示着陌生账户。 陌生电话恰在此时打入,来电显示一串乱码。 "您已开通高级会员,每月扣费1000元。"机械女声响起的同时,手机开始不受控制地疯狂点击屏幕,相册、短信、支付软件像走马灯般切换。 李芳试图长按电源键关机,手指却被发烫的机身灼痛,后台运行的木马程序正在屏蔽所有物理操作。 下午3点17分,李芳冲进城南派出所,手机屏幕上的转账进度条已走到45%。 值班民警陈立明接过手机时,发现锁屏密码已被破解,银行APP正自动输入她的支付密码。 "断网!快断网!"他吼住试图连接WiFi的辅警,因为经验告诉他,这种高级木马可能已绑定云端指令。 尝试取出SIM卡时,卡槽弹出的瞬间,屏幕突然显示"数据同步完成",首笔2万元转账成功的短信随之而来。 陈立明注意到,木马程序正在定位剩余21万元的理财账户,转账倒计时重新开始。 "砸手机!"他当机立断,因为在无法快速破解病毒的情况下,物理摧毁是阻止数据传输的最后防线。 李芳砸向地面的力道带着哭腔,钢化玻璃的裂纹蛛网般蔓延,电池仓弹出的刹那,转账界面永远定格在89%。 派出所的监控记录下这12分钟的生死时速:从手机被控制到砸毁,木马程序共尝试17次转账,其中1次成功,16次因硬件损坏终止。 警方后续检测显示,该木马通过广告弹窗植入,能窃取生物信息、破解加密程序,属于新型"屏幕劫持"病毒。 这类案件在2025年一季度激增60%,受害者多为误触恶意链接的中老年群体。 2024年杭州曾有相似案例,受害者因犹豫10分钟未采取行动,导致58万元毕生积蓄被转空。 事件发酵后,网友在肯定民警果断的同时提出疑问:"为何不先冻结账户?" 银行工作人员解释:李芳的手机已被深度控制,木马可能同步了她的人脸信息,传统冻结流程赶不上转账速度。 更值得关注的是,这类病毒正从"广撒网"转向"精准捕猎",通过大数据分析受害者的财务状况,优先攻击账户余额高的目标。 李芳的遭遇成为反诈教材中的典型案例。 她在接受采访时展示着破碎的手机:"原以为诈骗离自己很远,没想到一个广告就能打开潘多拉魔盒。" 现在的她养成了定期查杀病毒的习惯,手机里再也不绑定大额账户。 当李芳看着银行短信里的"余额210000元"时,破碎的手机屏幕映出她苍白的脸。 这场历时12分钟的攻防战,暴露出技术进步带来的双面性——我们享受着便捷的数字生活,也面临着前所未有的安全威胁。 "每个像素背后,都是人性的博弈。" 民警砸手机的决定,看似粗暴,却是技术滞后于犯罪时的无奈选择。 在这个手机即钱包的时代,保持对未知链接的警惕,比任何高科技防护都更重要。 毕竟,当病毒突破数字防线时,最原始的物理隔绝,或许就是最后的安全壁垒。 而这起事件留给社会的,不仅是对反诈技术的期待,更是对每个个体数字生存能力的深刻叩问——在享受科技红利的同时,我们是否做好了与风险共存的准备? 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文中均使用化名) 创作来源:生活帮

用户10xxx73

可能吗,傻逼吧小编。银行转账这么容易,不要输入对方户名、账号,这也行,转给空气,银行早就倒闭很多年了。

秋水

????

用户10xxx00 回复 04-30 15:18

!!!!

硬币一枚

要大家钱存银行?

随风

关机不行吗?