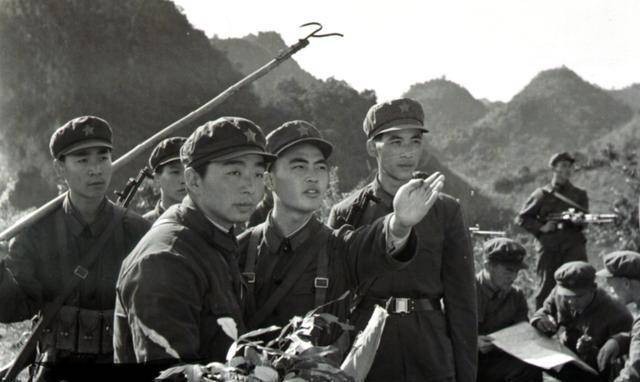

1979年,对越自卫反击战中,冯增敏居然带着448团八连全连200多人一同向越军投降,战后通过交换俘虏回到了国内,被军事法庭判处了10年有期徒刑,而他却坦言:“我当时实在是迫于无奈啊!” 冯增敏的早年与军旅生涯冯增敏,四川人,1950年代出生在农村,父母靠种地养活一大家子。他小时候脑子挺灵,成绩老是名列前茅。1970年,冯增敏刚满20岁,赶上征兵,穿上军装,进了50军150师。那会儿,部队生活苦,训练场上尘土飞扬,他扛着步枪,跟着战友们摸爬滚打,愣是没喊过一声累。 1975年,冯增敏调到448团三营八连。150师不是50军的主力,平时干的多是修路、建仓库的活。冯增敏干活踏实,管人也有自己的一套,战士们都挺服他。1978年,他被提拔为八连指导员,负责政治工作。连队里200多人,大部分是刚入伍的年轻人,平均不到20岁,冯增敏得操心他们的思想状态。 不过,150师的战斗力是个硬伤。1979年对越自卫反击战前,部队紧急扩编,从6000多人增加到11000多人,新兵占了大头。八连也不例外,200多人里,九成是新兵,入伍才俩月,枪都握不稳。冯增敏虽然有点经验,但也没打过真仗,带这样一支队伍上战场,心里多少有点没底。加上部队老兵被抽调到别的单位,留下的干部大多是新提拔的,整体素质不高。 1979年2月17日,对越自卫反击战打响。解放军从广西和云南两线出击,势如破竹,28天就打到越南重镇谅山,直逼河内。3月5日,中央军委下令撤军,参战部队开始回国。可越南人不甘心,趁着我军撤退,派兵尾随骚扰,还想重新渗透边境。50军150师这时候站了出来,主动请战,说要入越掩护友军撤退,顺便清剿残敌。 3月11日,150师448团二营在高平以西的朗庄地区被越军伏击,陷入重围。团部赶紧派三营一连和八连去救援。冯增敏带着八连赶往战场,队伍里大多是新兵。到了地方才发现,情况比想象的糟。越军人数占优,火力凶猛,早就设好埋伏。战斗打了三天两夜,弹药耗尽,补给断绝,援军迟迟不到。八连的阵地被压缩到一小块山坡,战士们只能靠野菜和溪水撑着。 越军围而不攻,开始喊话劝降。八连副连长王立新带43人突围,宁死不降,结果全部牺牲,只有两名重伤员活下来。冯增敏和一连连长李和平商量对策,李和平一开始坚决反对投降,但新兵们没战斗经验,伤亡越来越大,士气低落。冯增敏提出投降的想法,强调保住200多条命的重要性。经过激烈争论,李和平最终同意。冯增敏组织党支部会议,决定以集体投票的方式放下武器。202人解除武装,向越军投降。 投降后,冯增敏和八连战士被关进越南战俘营。战俘营条件恶劣,每天干重活,吃的是掺杂野菜的米汤。1979年5月,国际红十字会协调中越双方交换战俘,中方释放1638名越军俘虏,换回238名中国战俘,其中219人来自448团。冯增敏等人踏上归国之路,但迎接他们的不是鲜花,而是审判。 回国后,军事法庭迅速开庭。冯增敏和李和平被控“投降罪”,严重损害解放军形象。法庭上,冯增敏承认错误,但强调自己是为了保住战士们的命。法官不为所动,判了他10年有期徒刑,开除党籍和军籍。李和平也获刑10年。普通战士经过审查,大部分被遣送回家,但不能再参军。 冯增敏被送往四川一处劳改农场服刑。他每天扛锄头下地,干完活就回宿舍。狱友说他从不提越南的事,偶尔会盯着墙角发呆。1990年,他刑满释放。村里人对他态度复杂,有人觉得他保住了200多条命,有人骂他丢了军人的脸。冯增敏没多解释,找了份小厂的工作,骑着自行车上下班,过起了普通人的日子。 1995年,有记者找到他,问起当年的决定。冯增敏低着头,声音低沉地说了句“迫于无奈”。他没为自己辩解太多,只是说不想让年轻的新兵白白送命。采访后,他谢绝了更多媒体,搬到乡下,彻底没了消息。有人说他晚年常去烈士陵园,站在碑前一待就是半天,手里攥着几朵白菊花。 这件事暴露了150师的深层问题。部队扩编过快,新兵训练不足,干部缺乏实战经验,指挥体系混乱。50军让150师在撤退阶段入越,本想让他们练练兵,结果低估了越军的反扑能力。448团被围后,团部救援不力,军部也没及时调整策略,最终酿成大错。冯增敏的投降,只是这一连串失误的集中体现。 回过头看,这件事提醒我们,战争从来不是儿戏。军人上战场,背负的不仅是自己的命,还有国家的尊严。冯增敏的选择,或许有他的苦衷,但军人的底线不能破。50军的裁撤,448团的消失,都是这场悲剧的注脚。今天重提这段历史,不是为了骂谁,而是要记住教训:和平年代更得练好兵,关键时刻才能打硬仗。