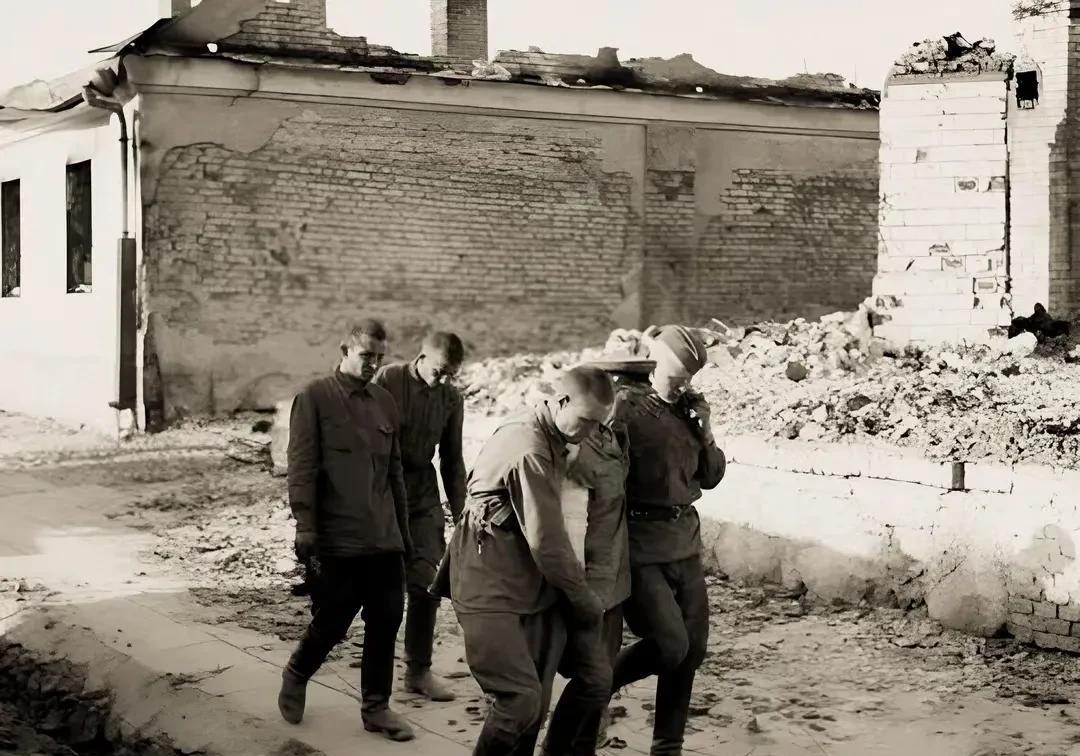

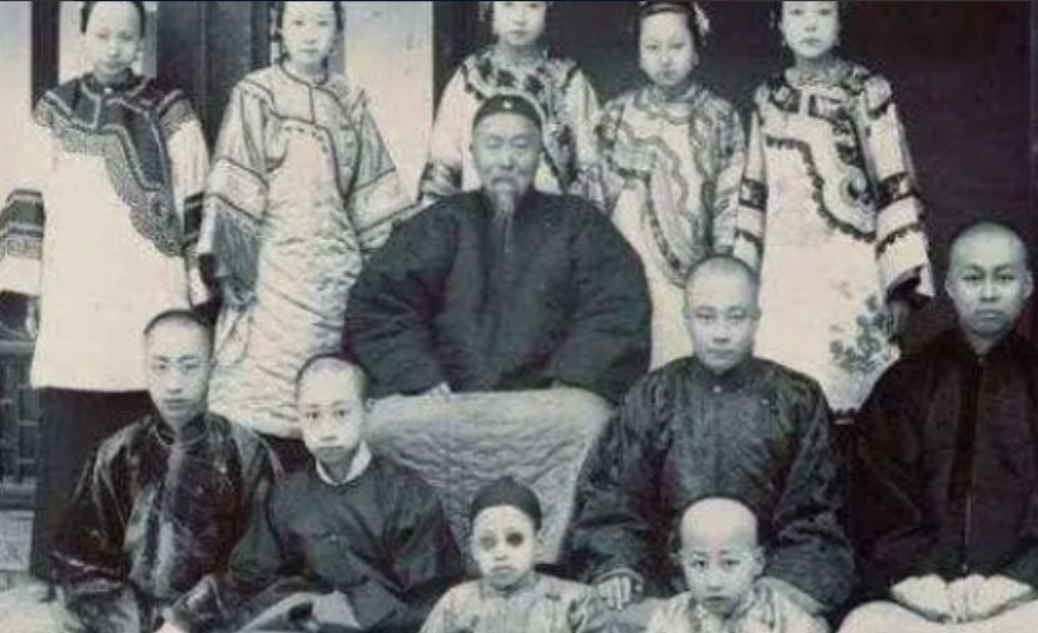

党卫军女军官英格丽·霍夫曼的漆皮靴跟敲打着审讯室的水泥地,声音像极了实验室里试管碰撞的脆响。作为柏林大学解剖学高材生,她早已习惯用冷静的目光切割一切生命体,但当她翻开奥尔佳的档案时,手指还是微微发颤——那张1941年的毕业照上,24岁的苏联女军官身着笔挺的将校呢制服,勋章在阳光下折射出六芒星般的光芒,而她眼中跳动的火焰,竟与英格丽在海德堡见过的泥炭沼泽鬼火惊人相似。 “中尉,我需要提醒你服从命令。”英格丽的德语带着巴伐利亚口音,尾音像手术刀般锐利。当盖世太保扯开奥尔佳的麻袋时,室内突然陷入死寂——不是因为那具暴露在煤气灯下的苍白躯体,而是锁骨下方那道贯穿伤:弹头从右肩射入,在心脏上方两厘米处穿出,这样的伤痕本应属于墓碑上的英雄,而非眼前这个浑身冻疮的战俘。 刑场选在D区废弃的机车修理厂,生锈的蒸汽管道垂落如巨蟒的骸骨。五十名死囚被驱赶至此,他们的罪名被刻意放大:弑母者、烹食同袍的逃兵、在毒气室担任“特遣队”的犹太叛徒。英格丽倚着生锈的齿轮,看着奥尔佳被铁链拴在检修台上,突然想起解剖课上老师说过的话:“越是美丽的标本,越能激发观察者的破坏欲。” “最后一次机会,大尉。”英格丽的马靴碾过积雪,在奥尔佳耳边轻语,“只要说出布良斯克方面军的部署,我可以让你死得像个贵族。”回应她的是睫毛上的冰珠坠落声,那双瞳孔里倒映着厂房顶部的破洞,那里正漏下细碎的天光,像极了莫斯科冬夜的星辰。 暴行开始于午后三点,与毒气室的运作时间精确同步。当第一个罪犯踉跄着扑向检修台时,奥尔佳突然开口了,声音沙哑却清晰:“妈妈,雪化了吗?”这句俄语呢喃让英格丽浑身发冷,她想起自己母亲在德累斯顿空袭中临终前的呓语。接下来的七个小时里,厂房内回荡着皮带抽击声、骨头断裂声,还有奥尔佳断断续续的哼唱——那是《斯拉夫女人的告别》,曲调被血沫浸得模糊,却始终没有走调。 第七日黎明,英格丽在审讯室撞见正在啃咬自己舌头的奥尔佳。女军官猛地扯开她的下颚,看见断舌处凝结的血痂像朵紫黑色的矢车菊。“你到底在坚持什么?”英格丽尖叫着,指甲掐进对方手腕的静脉,“这里没有勋章,没有红旗,只有腐烂的肉!”奥尔佳却突然笑了,血沫从齿缝溢出,在下巴凝成红宝石般的颗粒,她用肿得无法聚焦的眼睛望向窗外,那里有只寒鸦正衔着一截铁丝飞过。 党卫军撤离奥斯维辛的前一晚,英格丽在日记里写满狂草:“她的身体是座堡垒,每道伤疤都是射击孔,而我们才是被困在里面的囚徒。”当苏军坦克碾过集中营大门时,幸存者们在B-17号牢房发现了奥尔佳。她靠着墙坐着,怀里抱着一块冻成冰砖的面包,后背的焦黑烙印组成扭曲的红星形状,阳光穿过铁窗,在她瞳孔里碎成万千金箔。 四十年后,圣彼得堡的老兵疗养院里,83岁的奥尔佳总在雪天盯着窗外发呆。她左腕内侧的刺青“78194”已经褪色成淡蓝色,而右肩的弹孔里永远塞着团棉花——那是防止别人看见里面深深嵌着的党卫军鹰徽碎片。每当有人问起集中营的经历,她就会从樟木箱底拿出个铁皮盒,里面装着半块发黑的面包,和七根被磨成针的铁丝。 “他们以为摧毁身体就能摧毁灵魂,”老人颤抖着抚摸铁皮盒,眼窝深陷如奥斯维辛的枯井,“可他们不知道,当五十双禽兽的手撕扯我时,我心里正下着一场暴风雪,把所有的耻辱都冻成了冰。”她望向窗外飘雪的涅瓦河,突然抓住访客的手腕,力道惊人:“你说,要是那些用文明做遮羞布的畜生,现在都变成了白骨,我们是不是该用他们的头骨当酒杯,敬那些在黑暗里守住尊严的魂灵?” 雪越下越大,疗养院里的圣诞树闪着微弱的光。奥尔佳松开手,靠回轮椅,喉咙里响起咯咯的笑声,像是碎冰在血管里流动。窗外的世界渐渐模糊,唯有1943年那个雪天的铁窗,依然清晰如昨——透过那道缝隙,她曾看见人类最卑劣的深渊,也看见永恒不灭的星光。 当文明的齿轮开始碾碎人性时,是谁给了施暴者涂抹正义的油彩? 当肉体的痛苦超越极限时,是什么让灵魂在废墟上竖起旗帜? 当我们在和平中抚摸伤疤时,是否听得见奥斯维辛的雪下,那些被碾碎的尊严正在发出冰裂般的控诉?