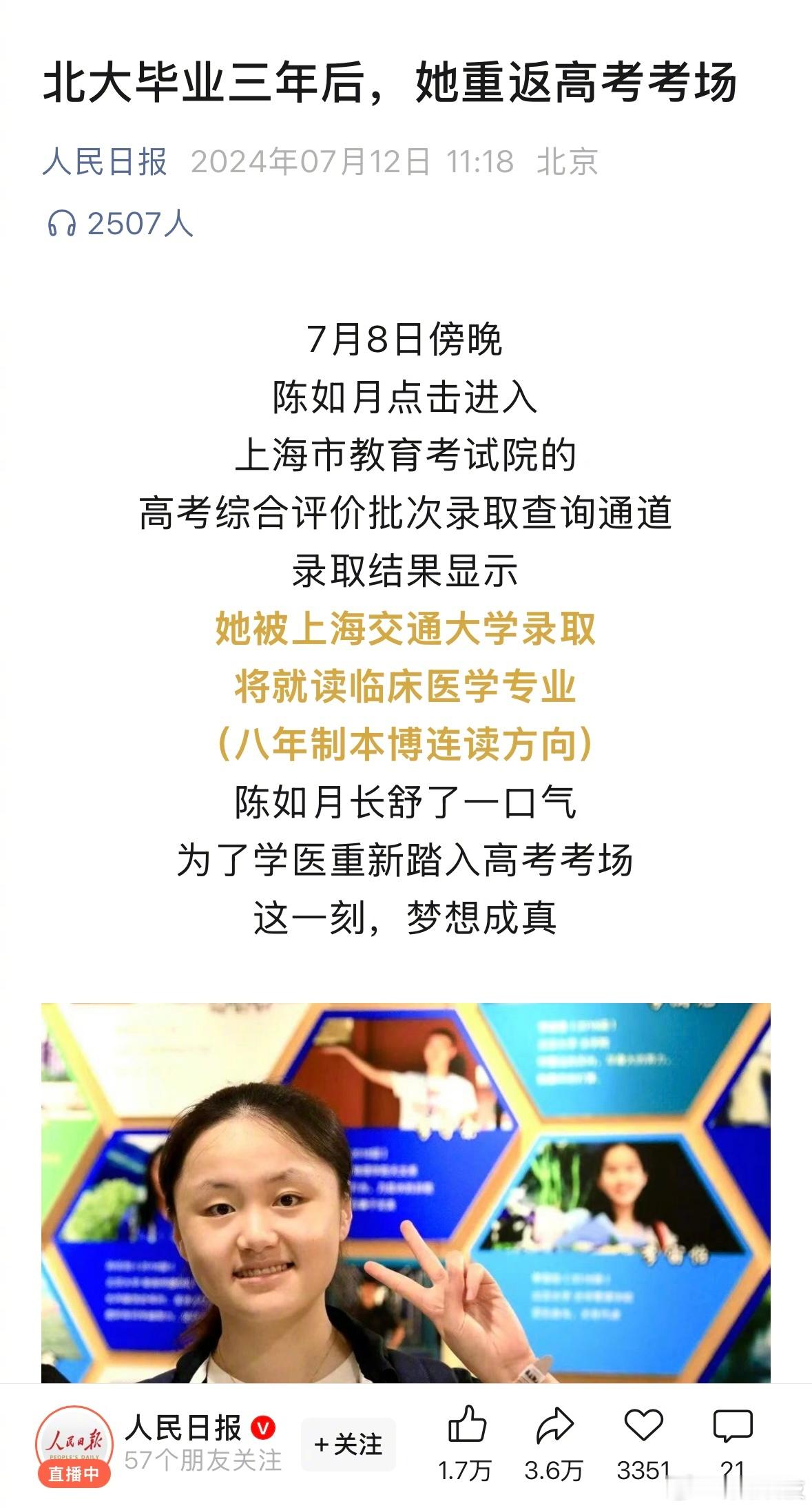

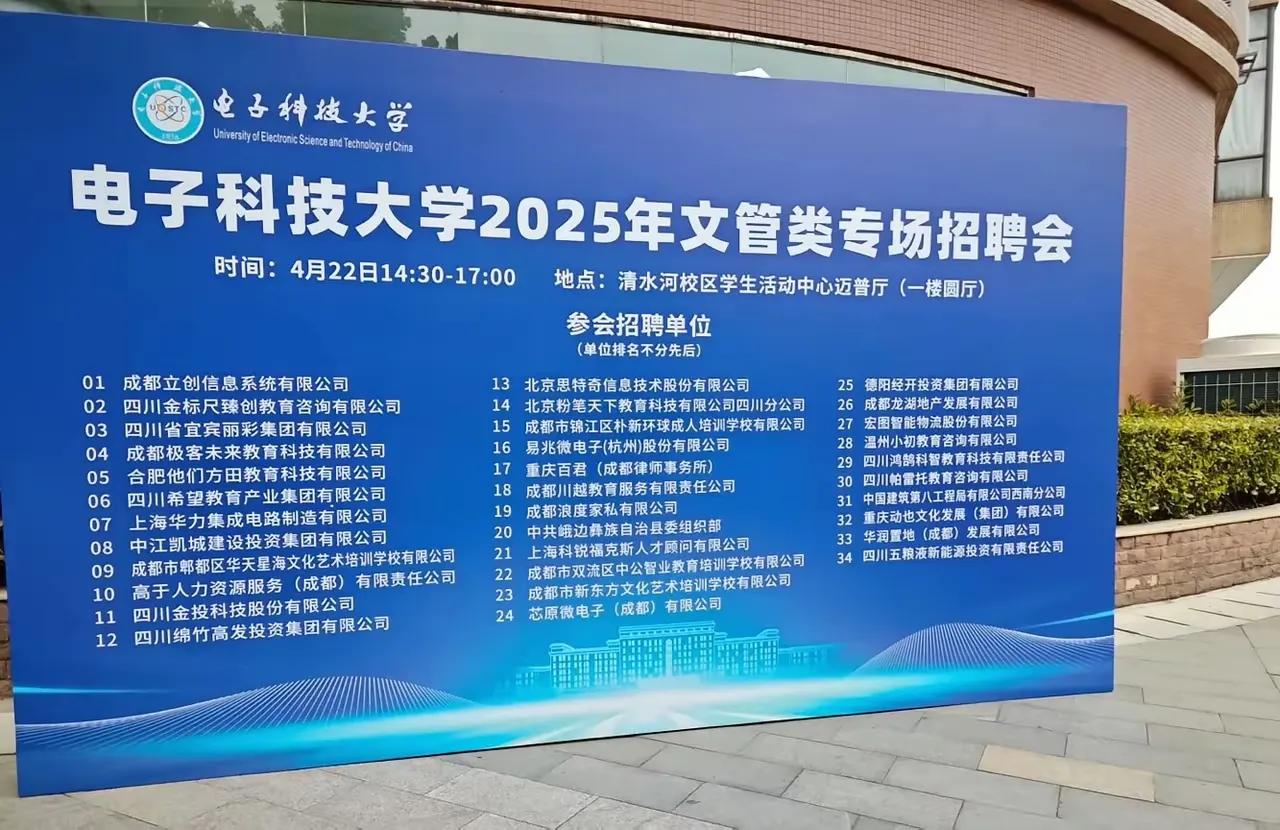

董袭莹从哥伦比亚大学巴纳德学院经济学本科,到协和医学院“4+4”临床医学博士项目的“跨界飞跃”,表面是“复合型人才”培养的创新实践,实则暴露了资源阶层对制度漏洞的精准操控。近40年来,经济学与医学的学科壁垒逐渐被资本与技术打破:20世纪80年代新自由主义推动经济学成为显学,而21世纪生物医学革命则让医学成为资本竞逐的高地。两者的结合本应推动交叉学科发展,但在董袭莹案例中,却沦为特权阶层“学历镀金”的工具——她的经济学背景与医学毫无关联,却通过家庭背景(父母为国企高管与高校副院长)绕过协和“理工科基础”的硬性门槛。这种“资源嫁接”本质是阶层固化在教育领域的具象化:权贵通过代际传递将社会资本转化为学术资本,而普通医学生仍需经历“5+3+X”的漫长苦熬。 协和“4+4”项目借鉴美国医学博士(MD)模式,初衷是吸引跨学科精英,但其执行中逐渐偏离轨道。董袭莹的“速成”路径——4年博士、1年规培(国际标准需3年)、跨专业执业(内科学位却进入胸外科与泌尿外科)——折射出医学教育的系统性溃败。更讽刺的是,其30页的博士论文被指“注水”,却能在导师(骨科院士)护航下通过,甚至参与《膀胱癌诊疗指南》编写。这种“学术近亲繁殖”与“规培缩水”不仅消解医学的专业性,更将患者安全置于风险之中。医学教育的核心本应是“生命至上”,但在特权渗透下,它沦为一场“镀金游戏”,手术刀成了阶层特权的玩具。 董袭莹2019年转入医学领域,恰逢新冠疫情爆发。这一时间巧合极具象征意义:全球公共卫生危机本应凸显医学人才的专业价值,却意外暴露了特权阶层对医疗体系的侵蚀。疫情期间,中国医疗系统承受巨大压力,公众对医生专业能力的信任达到顶峰,而“速成博士”事件恰在此时爆发,加剧了民众对医疗公平的焦虑。新冠如同一面镜子,照见了两个平行世界:一边是普通医学生在前线“用命换经验”,另一边是董袭莹们凭借资源绕过所有门槛,直接站上手术台。这种割裂感,正是社会对“发展成果分配不公”的集体愤怒的缩影。 阶层预言:权贵的“确定性”与民众的“不确定性” 董袭莹事件揭示了两种发展逻辑的冲突: 1. 权贵阶层的“确定性”:通过资本、人脉与制度漏洞,将个人发展路径高度可控化。例如,董袭莹的家族资源确保其跨越学科壁垒、规避规培考核,甚至通过删论文、改履历应对舆论危机。这种“确定性”本质是阶层特权的代际传递,与马克思笔下的“阶级再生产”一脉相承。 2. 民众阶层的“不确定性”:普通医学生依赖个人努力与制度公平,但“4+4”项目的门槛松动、规培资源的稀缺性,使其上升通道日益狭窄。当“寒门难出贵子”从经济领域蔓延至医学——这一最依赖专业主义的领域,社会流动性的窒息感将被无限放大。 医学伦理与制度觉醒 董袭莹事件绝非个例,而是医疗体系“淮橘成枳”的警示。要遏制特权渗透,需三重改革: - 制度透明化:公开“4+4”项目选拔标准与流程,引入第三方监督,杜绝“推荐信黑箱”与“校友会特权”; - 专业主义回归:强化规培考核与论文审查,建立患者安全追溯机制,将“人命关天”置于资源博弈之上; - 社会价值重估:警惕将医学教育异化为阶层跃迁工具,重塑“医者仁心”的公共信仰。 新冠疫情曾让世界看到医学的光辉,而董袭莹事件则提醒我们:若放任特权侵蚀专业主义,下一次危机来临时,手术台上握刀的可能是另一个“镀金医生”。医学的尊严,终需以公平与专业为基石重建。

用户13xxx07

学医的,学什么经济学,都啥玩意儿,当医生的,最重要的是治疗水平,不是社会经济发展

ZJF

复合关系型人才[滑稽笑]