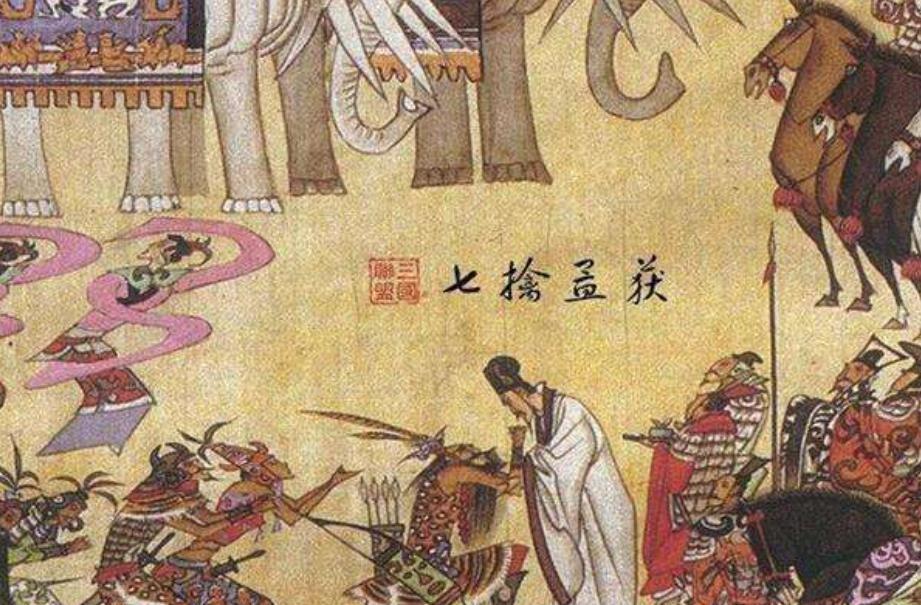

诸葛亮为何无法统一三国?毛主席的评价一针见血:他犯了三个错误。 赤壁烽烟未散,荆州城头,关羽手抚长髯,眺望江面,豪气干云:“此地,吾必守之!”殊不知,千里之外,诸葛亮的隆中对已埋下隐患。 公元208年,赤壁之战刚落幕,蜀汉、东吴联手击退曹操,荆州成了刘备的立足之地。关羽站在城墙上,身后是喧嚣的军营,士兵们忙着修缮工事,空气中弥漫着硝烟与汗水的味道。他眯起眼,望向滚滚长江,心中豪情万丈,却未察觉,诸葛亮“隆中对”的战略蓝图,已悄然为蜀汉的命运埋下伏笔。 诸葛亮,这个被后世奉为智慧化身的男人,早在隆中草庐中,就为刘备勾画了一幅宏伟蓝图:取荆州、占益州,联吴抗曹,两路出击,复兴汉室。可这看似天衣无缝的计划,却因一个致命缺陷,让蜀汉始终无法实现一统天下的梦想。毛主席曾一针见血地指出,诸葛亮犯了三个致命错误,而这些错误,从荆州开始,就已露出端倪。 隆中对的核心,是将蜀汉有限的兵力一分为二:关羽守荆州,刘备驻白帝城,诸葛亮坐镇成都,三方相互策应,形成掎角之势。表面上看,这布局滴水不漏,进攻可进,防守可退。然而,毛主席却犀利指出:“始误于隆中对,千里之遥而二分兵力,安不得败?” 蜀汉地处偏远,人口不足百万,兵力不过十万,与曹魏百万雄师相比,宛如以卵击石。蜀道崎岖,运输艰难,粮草补给全靠木牛流马缓慢前行。更要命的是,荆州与益州相隔千里,关羽若遇危机,成都的援军鞭长莫及。诸葛亮为何如此布局?是为了分散敌人注意力,还是过于自信蜀汉能多线作战?答案无人知晓,但荆州的命运,已注定成为蜀汉衰败的起点。 关羽,义薄云天的武圣,忠勇无双,却也心高气傲。他镇守荆州,面对东吴孙权的联姻提议,竟冷哼一声:“吾虎女岂配犬子!” 此言一出,孙权颜面尽失,两家联盟瞬间裂痕丛生。诸葛亮远在成都,收到消息时,羽扇轻摇,眉头紧锁。他深知关羽性格刚烈,却未料到,这一句狂言,竟会让隆中对的战略全盘崩塌。 公元219年,关羽北伐樊城,威震华夏,曹魏震恐。然而,他孤军深入,后方空虚,孙权趁机联合曹操,偷袭荆州。关羽猝不及防,败走麦城,最终身首异处。荆州失守,刘备悲愤交加,不顾诸葛亮劝阻,率军东征吴国,结果在夷陵之战中惨败,蜀汉元气大伤。毛主席曾叹息:“关羽、刘备、诸葛亮三分兵力,焉能不败?” 关羽的骄傲,刘备的冲动,诸葛亮的远谋,交织成一出悲剧,蜀汉从此再无翻身之力。 荆州失守后,诸葛亮痛定思痛,决定亲自北伐,试图挽回蜀汉颓势。公元228年,第一次北伐,蜀军势如破竹,魏国猝不及防。祁山脚下,蜀军营寨连绵,木牛流马川流不息,运送粮草,士兵们士气高昂,似有席卷中原之势。然而,一个人的失误,再次让胜利擦肩而过。 马谡,诸葛亮的得意门生,饱读兵书,口才了得,常与诸葛亮彻夜长谈,畅论兵法。诸葛亮视其为接班人,力排众议,命他镇守街亭——北伐的咽喉要地。街亭地势险要,渭水环绕,守住此处,蜀军可南北夹击魏军,直逼长安。可马谡偏偏刚愎自用,违背诸葛亮“依山傍水”的嘱咐,率军登上南山,舍弃水源。魏将张郃趁机切断水道,蜀军困守山巅,溃不成军。街亭失守,北伐功亏一篑。 消息传到中军,诸葛亮手中羽扇落地,沉默良久。最终,他下令斩马谡,泪流满面。据《三国志》记载,诸葛亮事后自贬三级,以示负责。 毛主席对此评价:“诸葛亮用人不当,马谡纸上谈兵,葬送大好局面。” 街亭之败,不仅让蜀汉错失良机,也让魏国从此对蜀军严加防范,北伐再无偷袭之机。 公元234年,渭水河畔,五丈原上,秋风萧瑟,蜀军大营旌旗飘扬。诸葛亮第五次北伐,率十万大军与司马懿对峙。他身披鹤氅,手持羽扇,坐在素色乘舆上,指挥若定。木牛流马日夜运粮,诸葛连弩威震敌军,孔明灯在夜空升起,传递军情。 然而,蜀军连年征战,国力耗尽,诸葛亮自己也因操劳过度,形容枯槁。据史料记载,他每日只进食不到三升米,远低于常人。司马懿闻讯,冷笑:“亮将死矣。” 诸葛亮深知时间无多,他频频向司马懿下战书,甚至送去女装嘲讽,试图激其出战。可司马懿坚壁不出,蜀军久拖不下,士气渐衰。帐中,诸葛亮点燃七星灯,试图续命,却被魏延误闯熄灭。灯灭人亡,诸葛亮病逝五丈原,年仅54岁。 蜀军秘不发丧,缓缓撤退,司马懿追至,惊叹:“孔明,真名士也!” 毛主席曾深刻剖析诸葛亮的失败,指出其第三大错误是不懂亲临前线、随机应变。 隆中对的战略失误,分兵千里,削弱了蜀汉的战斗力;用人不当,让关羽、马谡接连失手;未能抓住中原局势薄弱的时机,错失北伐良机。 毛主席借鉴诸葛亮的教训,在革命战争中强调集中兵力、农村包围城市、持久游击战,最终建立新中国。 诸葛亮故事提醒我们:再伟大的个人,也需顺应历史潮流,方能成就大业。